dai membri dell’Istituto di Catechetica

La sezione Novità con le sue rubriche tiene aggiornati gli educatori sulle novità che: negli eventi, nell’editoria e nel cinema interessano l’educazione religiosa.

Lectio – Anno C

Prima lettura: Gen 3,9-15.20

| [Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero,] il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. |

Essa contiene soprattutto l’annunzio di una prospettiva di salvezza per l’umanità rappresentata dalla prima coppia umana. L’annunzio è preceduto da un dialogo in cui Dio mette in evidenza l’effetto distruttore del peccato (la rottura del vincolo di dipendenza da Dio, suggerita dal serpente, che prometteva di far diventare gli uomini come Dio, se si fossero ribellati alle sue leggi): perdita del rapporto amicale con Dio, inizio della diffidenza reciproca tra l’uomo e la donna, ingresso della fatica e del dolore nella vita umana, necessità di lottare sempre contro l’insidia perenne del peccato.

L’annunzio apre la prospettiva che, nel futuro, il seme dell’uomo avrebbe sconfitto il seme del serpente. Il sentimento cristiano, guidato da una interpretazione libera di questo testo documentata dalla Volgata, ha capito che, in questa prospettiva di futura vittoria, un posto speciale spettava a Maria.

Seconda lettura: Ef 1,3-6.11-12

| Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà – a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. |

Vangelo: Lc 1,26-38

| In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. |

Esegesi

Tra i testi del Nuovo Testamento che ci parlano di Maria, la madre del Salvatore, il racconto dell’Annunciazione di Gesù è certamente il più ricco di teologia, sicché ad esso si è sempre ispirato lo speciale settore dell’approfondimento teologico che è detto mariologia. Cerchiamo di cogliere questa ricchezza, partendo dall’analisi esegetica dei singoli versetti.

Nei vv. 26-27, l’evangelista stabilisce un rapporto di netta continuità tra il già descritto annuncio della nascita del precursore (Lc l,5ss) e la scena che si accinge a descrivere: ogni singolo avvenimento della storia della salvezza si inquadra perfettamente in un disegno generale concepito e realizzato da Dio. In questo disegno si fronteggiano la grandezza insondabile di Dio, che manda come suo messaggero l’angelo Gabriele (un personaggio a cui nel libro di Daniele era stata affidata una missione riguardante gli avvenimenti messianici), e la piccolezza apparentemente insignificante di Nazareth di Galilea e di una oscura fanciulla che si chiama Maria, promessa sposa di un certo Giuseppe (solo in quest’ultimo personaggio c’è un barlume di riconosciuta nobiltà, perché discende dalla cosa di Davide).

Di Maria è qui sottolineato per ben due volte lo stato di verginità. Per Giuseppe è richiamata la sua appartenenza alla cosa di Davide, da cui doveva venire il Messia.

— Nel v. 28, il saluto dell’angelo, chàire, non è un semplice sinonimo del comune shalom (pace), ma sembra voglia evocare l’accenno alla gioia messianica a cui nei profeti è invitata la figlia di Sion (che significa la nazione ebraica), nell’imminenza dei tempi messianici (Sof 3.14; Gl 2,21.23; Zac 9.9). Il titolo kecharitoméne, con cui Maria è gratificata dall’angelo, non ha certamente il senso di un gentile appellativo (equivalente a una bella fanciulla!), ma sembra si voglia riferire alla missione che a lei Dio vuole affidare e si può ben tradurre: trasformata dal favore divino; la traduzione della Volgata, piena di grazia, rende giustizia alla densità teologica del vocabolo e ha indotto il popolo cristiano a trovare qui incluso un accenno alla verità dell’immacolata concezione. A quella stessa missione sembra debba riferirsi la frase il Signore è con tè; era questa infatti la formula con cui si dava incoraggiamento, nei libri dell’Antico Testamento, ai personaggi scelti da Dio per una qualche missione speciale (Isacco, in Gn 26,3.24; Giacobbe in Gn 28,15; Mosè, in Es 3,12; Gedeone, in Gdc 6,12; ecc.).

— Nel v. 29, il turbamento di Maria, diversamente da quanto è detto per Zaccaria in 1,12, non deriva dalla visione dell’angelo, ma dal senso delle sue parole: Maria dimostra così la sua iniziale consapevolezza di trovarsi davanti a qualcosa di misterioso.

— Nei vv. 30-31, l’angelo, dopo averle rivolto un incoraggiamento, rivela a Maria la missione che Dio vuole affidarle: con parole che richiamano alla mente il testo di Is 7,14, le è detto che essa dovrà dare alla luce un figlio del quale Dio stesso ha già stabilito il nome. L’importanza di questo figlio è già oscuramente accennata nell’implicito riferimento al testo di Isaia e nel fatto che il suo nome è direttamente scelto da Dio.

— Nei vv. 32-33, è dichiarata apertamente la straordinaria identità del futuro figlio di Maria. Questo figlio è descritto con chiaro riferimento al testo di 2Sam 7,8-16: da lì sono presi i termini grande… figlio (di Dio) …cosa… regno (i Davide) …regno senza fine. Il figlio di Maria è qui qualificato come il Messia atteso dai Giudei, ma già il senso delle parole adoperate in ambiente giudaico sembra dilatarsi per accogliere la nuova prospettiva cristiana.

— I vv. 34-35 difficilmente potrebbero spiegarsi, se si intendessero come battute stenografiche di un dialogo tra l’angelo e Maria. Sono però chiarissimi nel trasmetterci il messaggio rivelato che il figlio di Maria è stato concepito verginalmente, cioè senza il contributo di un padre terreno, e che questo stesso figlio di Maria è propriamente figlio di Dio fin dalla sua origine, cioè non in conseguenza della sua elezione alla dignità messianica, ma, grazie alla potenza creatrice dello Spirito Santo, fin dal momento della sua prodigiosa concezione.

— Nei vv. 36-37, l’angelo conferma l’eccezionalità dell’avvenimento annunziato, fornendo un segno capace di renderlo credibile: rivela a Maria la notizia ancora sconosciuta da tutti, che la sterile Elisabetta è diventata feconda nella sua vecchiaia, a dimostrazione che nulla è impossibile a Dio.

— Nel v. 38, che conclude il racconto, l’evangelista ci fa capire che Maria ha pienamente inteso l’alta missione che le è stata affidata, al punto che mette sulle sue labbra parole evocanti alte personalità dell’Antica Alleanza (Abramo, Mosè, Davide, il misterioso Servo di JHWH), che avevano meritato il titolo onorifico di servi del Signore. Proclamandosi serva di Dio, Maria è ben lontana dall’esprimere una semplice rassegnazione a oscuri disegni divini, dichiara piuttosto di essere gioiosamente pronta a collaborare alla imminente salvezza del mondo portata dal suo figlio Gesù.

Dall’esame analitico dei singoli versetti emerge la conclusione che il racconto di Luca ha come scopo principale quello di rivelarci l’identità messianica del figlio di Maria, che però è anche, a titolo specialissimo, figlio di Dio sin dalla sua concezione. In secondo luogo, il racconto ci parla della missione affidata a Maria, sottolineando soprattutto due cose: che l’iniziativa di quanto dovrà accadere appartiene esclusivamente a Dio; che lo stesso Dio ha reso Maria idonea all’assolvimento del compito affidatele mediante la pienezza di grazia. In questa pienezza, il popolo cristiano ha sentito che doveva starci anche l’Immacolata Concezione.

Meditazione

La liturgia della Parola di questa festa ci consente di abbracciare in un solo sguardo il mistero della salvezza. Al centro delle letture c’è il testo tratto dalla lettera agli Efesini in cui Paolo medita quale sia il desiderio originario di Dio; la prima lettura, dalla Genesi, descrive la risposta umana, il peccato, che tuttavia non arresta il piano di Dio, ma lo trasforma in una promessa che attraversa la storia fino a compiersi nell’incarnazione del Figlio di Dio, come il racconto di Luca annuncia.

In Cristo il Padre «ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi» (Ef 1,4-5). Adamo ed Eva non sanno accogliere questa gratuita iniziativa di Dio. In loro opera l’inganno della tentazione che li induce a ritenere di dover conquistare, in modo autonomo e autosufficiente, ciò che Dio intende dare loro gratuitamente: l’essere per lui figli santi e immacolati. Dopo il peccato Adamo ed Eva sono ancora tentati di percorrere la via dell’autonomia, senza affidarsi alla misericordia del Padre. Si nascondono e, riconoscendosi nudi, intrecciano foglie di fico per farne cinture (cfr. Gen 3,7). È Dio invece a intrecciare per loro una storia di salvezza, rivestendoli di tuniche di pelle (cfr. Gen 3,21) e promettendo loro che, nella lotta contro quel male che sempre insidia la vita umana, un figlio di donna, stirpe della sua stirpe, conseguirà la vittoria.

«Dove sei?», domanda Dio all’uomo peccatore. La risposta che Adamo non sa dare la darà Dio stesso nell’incarnazione del Figlio: siamo in lui, nel Cristo. Essere in Cristo è uno dei temi più cari e ricorrenti in Paolo ed emerge anche nel brano della lettera agli Efesini. «In lui» – l’apostolo lo ripete continuamente – Dio ci ha benedetti, ci ha scelti, ci ha reso eredi… e sempre «in lui» si fonda la nostra speranza e sale al Padre la nostra benedizione e la nostra lode alla sua gloria. Dove sei? Siamo in Cristo.

Tale è anche il segreto della vita di Maria, colei che si lascia totalmente rivestire dalla gratuità di Dio per dare carne a questa grazia che in lei si fa persona e assume un volto umano: «Colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio» (Lc 1,35). Diversamente da Adamo ed Eva, che oppongono il loro progetto alla promessa di Dio, in Maria tutto è ascolto e recettività dell’agire divino. Si può rileggere il racconto di Luca facendo attenzione ai tre nomi con cui la vergine di Nàzaret viene chiamata. Il primo è quello con cui Gabriele la saluta: «piena di grazia», che traduce un’espressione greca più ricca di sfumature (kecharitoméne). Luca usa qui un participio perfetto di forma passiva. Un perfetto: in greco questo modo verbale indica un’azione passata che ha raggiunto la sua perfezione e perdura nel presente. Maria è stata e rimane oggetto del favore divino. Il participio è di forma passiva e ha come soggetto implicito Dio stesso: viene così posto l’accento sull’agire divino. Essere ricolma della grazia, prima che costituire una qualità di Maria, rivela l’atteggiarsi di Dio nei suoi confronti, il suo modo di guardarla e di incontrarla. Infine, il verbo indica una trasformazione. Non significa semplicemente guardare qualcuno con benevolenza, ma trasformare, in virtù di questo favore, l’oggetto del proprio sguardo, rendendolo amabile. Maria è l’amata da Dio e, in quanto amata, è totalmente rinnovata da questo amore. Il nome usato da Gabriele acquista così la sua pregnanza: da un lato sottolinea la gratuità dell’azione di Dio, dall’altro manifesta la recettività piena e cordiale da parte di Maria.

Solo dopo averla salutata con il nome che viene da Dio, Gabriele la chiama anche con il nome datele dagli uomini. La verità della vita di ciascuno di noi sta nel modo che Dio ha di guardarci e chiamarci. Il nome umano è Maria. Se confrontiamo questa scena con il precedente annuncio rivolto a Zaccaria (Lc 1,5-7.13) emerge una grande differenza. Di Maria non si dice nulla, ne della sua discendenza, ne delle sue qualità morali; nulla neppure di un suo desiderio di maternità. L’unica realtà ricordata è la sua verginità. Due volte, con insistenza, il testo afferma che Maria è vergine (vv. 27 e 28). Tale condizione segnala ancora una povertà: viene annunciata una gravidanza a una vergine, vale a dire a una persona che sembrerebbe del tutto impari rispetto al compito affidatele. Nello stesso tempo questa verginità sottolinea la radicale apertura e docilità di Maria verso l’agire di Dio. Tutto in lei è povertà che si apre ad accogliere la potenza di Colui al quale nulla è impossibile (cfr. v. 37).

Infine nel racconto risuona un terzo nome che Maria stessa si da in risposta al saluto dell’angelo: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (v. 38). Quello di Maria non è un semplice atto di obbedienza. E un modo peculiare di collocarsi davanti al Signore e di entrare nella giusta relazione con lui. L’angelo aveva salutato Maria annunciandole come Dio si relazionava con lei: il Signore è con te, tu sei la piena di grazia, colei che Dio ama e trasforma nel suo amore. Rispondendo, Maria afferma a sua volta come desidera che sia la sua relazione con Dio: sono la «schiava» del Signore. Colei che in tutto dipende dalla sua Parola. Quello di Maria è un atto di fede prima ancora che di obbedienza. Il suo atteggiamento mostra inoltre il legame che sussiste tra fede e umiltà. Non presume di sé; al contrario si domanda «com’è possibile? come posso io?»; di conseguenza si affida, facendo della propria povertà e inadeguatezza lo spazio nel quale il Signore può manifestare la sua potenza. Come canterà nel Magnificat, Dio ha potuto compiere in lei grandi cose, perché ha conosciuto l’umiltà, la piccolezza, il «niente» della sua serva. Dio agisce in lei non a misura della sua piccolezza, ma a misura della grandezza del proprio amore.

Possiamo comprendere il mistero dell’«Immacolata» alla luce di questi tre nomi, che tracciano anche per noi una via di santificazione personale.

Don Bosco commenta il Vangelo

Don Bosco, un innamorato della “Piena di grazia”

Tra i principali motivi di essere devoti di Maria, argomento con cui don Bosco apre il suo Mese di maggio consacrato a Maria SS. Immacolata, il primo corrisponde al sorprendente saluto indirizzato dall’angelo a Maria:

Nel Vangelo viene dall’angelo Gabriele chiamata piena di grazia, ave, gratia piena. Piena di grazia, ossia creata e formata nella grazia, il che vuol dire che Maria dal primo istante di sua esistenza fu senza macchia originale ed attuale, e senza macchia perseverò fino all’ultimo respiro di vita (OE10 307).

Essendo piena di grazia, Maria merita una venerazione speciale da parte nostra. Parlando del culto di Maria Vergine, anche perché non condiviso da tutti i cristiani, don Bosco nel volume Il cattolico provveduto per le pratiche di pietà,afferma con grande convinzione i veri motivi dell’onore singolare a lei dovuto:

Essa è la figlia prediletta dell’eterno Padre, la madre del figliuol di Dio, la sposa dello Spirito Santo e come tale essa risplende di una eccellenza infinita. Essa è l’unica che non sia stata macchiata dalla colpa originale, essa è l’unica che sia piena di grazia, essa è la benedetta fra tutte le donne. Gli altri santi sono servi ed amici del Signore, Maria n’è realmente la madre. Come adunque non onoreremo in modo singolare questa gran Vergine che venne elevata ad una dignità così alta da star infinitamente sopra agli stessi cherubini e serafini? (OE19 298s).

Le parole dell’angelo in onore di Maria risplendono in moltissime opere d’arte. Nel grande dipinto che sovrasta l’altare maggiore della nuova chiesa in onore di Maria Ausiliatrice, dalla parte superiore, scrive don Bosco nelle Meraviglie della Madre di Dio, “calano altri raggi dalla colomba, Spirito Santo, che vanno eziandio a posarsi sul capo di Maria con in mezzo le parole: Ave, gratia plena, Dioti salvi, o Maria, tu sei piena di grazia” (OE20 319s).

A Roma, sulla colonna eretta piazza di Spagna dopo la proclamazione dell’immacolata concezione di Maria, don Bosco ricorda nei Fatti ameni della vita di Pio IX, che “sono scolpiti i motti semplici ma sublimi dell’angelica salutazione: Salute, o piena di grazia” (OE23 96).

Ma dopo aver chiamato Maria “piena di grazia”, l’angelo Gabriele aggiunge: “Il Signore è con te”. Qui abbiamo un crescendo di lode che tocca don Bosco in modo profondo, come si percepisce in varie espressioni delle Meraviglie della Madre di Dio invocata sotto il titolo di Maria Ausiliatrice:

L’Arcangelo per confermare questa pienezza di grazia in Maria spiega ed amplifica le prime parole gratia plena aggiungendo Dominus tecum, il Signore è con te. Qui cade ogni dubbio di esagerazione sulle parole precedenti. Non è più solamente la grazia di Dio che viene in tutta la sua abbondanza in Maria, ma è Iddio medesimo che viene a riempirla di sé stesso e stabilire la sua dimora nel casto seno di lei facendone il suo tempio (OE20 213s).

Dopo il sorprendente saluto iniziale l’angelo aggiunge questa solenne dichiarazione: “Hai trovato grazia presso Dio”. Davanti a questa sovrabbondanza di grazia che Maria ha trovato presso Dio, noi possiamo e dobbiamo chiederle di condividere con noi questa grazia che lei ha trovato. Nelle Meraviglie della Madre di Dio don Bosco cita a questo punto il commentario di sant’Antonino, arcivescovo di Firenze:

Adamo col suo peccato perdette la grazia per sé e per tutti, e colla penitenza che ne fece dopo ricuperò solo la grazia per sé. Maria poi la trovò per tutti, perché per Maria tutti ebbero virtualmente la grazia, in quanto che per Maria avemmo Gesù che ci portò la grazia. Egli è dunque indubitabile quel che insegnano i santi Padri, cioè che Maria trovando questa grazia restituì agli uomini tanto di bene quanto di male ci aveva recato Eva col perdere la grazia (OE20 215s).

In conclusione, la cosa migliore da fare, secondo don Bosco, è chiedere e accogliere questa grazia che viene da Dio e ci raggiunge attraverso Maria.

(Morand Wirth)

Tra parentesi il lettore troverà i riferimenti principali dei testi citati nelle opere di o su don Bosco: – nei 38 volumi delle Opere edite di G. Bosco (OE1-38, a cura del Centro Studi Don Bosco dell’Università Pontificia Salesiana); – nei 19 volumi delle Memorie biografiche di don G. Bosco (MB1-19, a cura di G.B. Lemoyne, A. Amadei e E. Ceria); – nelle sue Memorie dell’Oratorio (MO, a cura di A. Giraudo); – nei 10 volumi del suo Epistolario (E1-10, a cura di F. Motto). La seconda cifra indica la pagina del volume.

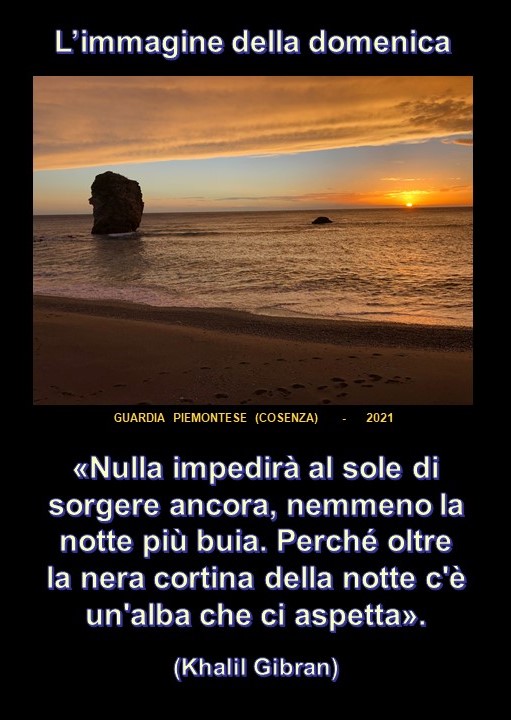

L’immagine della domenica

| GUARDIA PIEMONTESE (COSENZA) – 2021 |

«Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera cortina della notte c’è un’alba che ci aspetta».

(Khalil Gibran)

Preghiere e racconti

Se andiamo alla ricerca di un motivo esemplare che possa ispirare i nostri passi, e dare agilità alle cadenze del nostro cammino in questo periodo che ci separa dal Natale, dobbiamo assolutamente rifarci alla Madonna. Lei è la Vergine dell’attesa, la Vergine dell’Avvento, la Madre dell’attesa.

Lo sapete che nel Vangelo, prima ancora che ci venga detto il suo nome, viene riferito un fremito d’attesa che ardeva nella sua anima? San Luca, prima ancora di dirci che «il suo nome era Maria» (Lc 1, 26), ci dice un’altra cosa: «In quel tempo l’angelo Gabriele venne mandato ad una ragazza promessa sposa ad un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide» (Lc 1, 26-27).

«Promessa sposa», cioè fidanzata! Noi sappiamo che la parola fidanzata viene vissuta da ogni donna come un preludio di tenerezze misteriose, di attese. Fidanzata è colei che attende. Anche Maria ha atteso; era in attesa, in ascolto: ma di chi? Di lui, di Giuseppe! Era in ascolto del frusciare dei suoi sandali sulla polvere, la sera, quando lui, profumato di vernice e di resina dei legni che trattava con le mani, andava da lei e le parlava dei suoi sogni.

Maria viene presentata come la donna che attende. Fidanzata, cioè. Solo dopo ci viene detto il suo nome. L’attesa è la prima pennellata con cui san Luca dipinge Maria, ma è anche l’ultima. E infatti sempre san Luca il pittore che, negli Atti degli apostoli, dipinge l’ultimo tratto con cui Maria si congeda dalla Scrittura. Anche qui Maria è in attesa, al piano superiore, insieme con gli apostoli; in attesa dello Spirito (At 1, 13-14); anche qui è in ascolto di lui, in attesa del suo frusciare: prima dei sandali di Giuseppe, adesso dell’ala dello Spirito Santo, profumato di santità e di sogni.

Attendeva che sarebbe sceso sugli apostoli, sulla chiesa nascente per indicarle il tracciato della sua missione.

Vedete allora che Maria, nel Vangelo, si presenta come la Vergine dell’attesa e si congeda dalla Scrittura come la Madre dell’attesa: si presenta in attesa di Giuseppe, si congeda in attesa dello Spirito. Vergine in attesa, all’inizio. Madre in attesa, alla fine. E nell’arcata sorretta da queste due trepidazioni, una così umana e l’altra cosi divina, cento altre attese struggenti. L’attesa di lui, per nove lunghissimi mesi. L’attesa di adempimenti legali festeggiati con frustoli di povertà e gaudi di parentele. L’attesa del giorno, l’unico che lei avrebbe voluto di volta in volta rimandare, in cui suo figlio sarebbe uscito di casa senza farvi ritorno mai più. L’attesa dell’«ora»: l’unica per la quale non avrebbe saputo frenare l’impazienza e di cui, prima del tempo, avrebbe fatto traboccare il carico di grazia sulla mensa degli uomini. L’attesa dell’ultimo rantolo dell’unigenito inchiodato sul legno. L’attesa del terzo giorno, vissuta in veglia solitaria, davanti alla roccia. Attendere: infinito del verbo amare. Anzi, nel vocabolario di Maria, amare all’infinito.

E noi oggi di che cosa parliamo se non di Avvento, di attesa? Voi promettete fede al Signore e con i vostri sospiri, con i vostri sentimenti, con le vostre attese, ricevete le tenerezze misteriose che vi riserva: vigilanti, così come si vive il periodo del fidanzamento, con il tripudio interiore.

Un giorno le nozze dell’Agnello le celebreremo tutti quanti. Saremo tutti invitati, tutti protagonisti. Verrà questo giorno!

Nei tempi gelidi che stiamo vivendo, nell’appannamento dei nostri entusiasmi e nella tristezza dei nostri peccati, non possiamo sentirci mancare il coraggio, al punto da non annunciarvi queste cose con forza, per quanto possano sembrare lontane, utopiche. No, non sono utopie, sono invece i luoghi dove noi realizzeremo veramente la nostra felicità, il nostro bene. Questo vi annunciamo oggi!

Le ragazze che sono davanti a me, sono anche un po’ l’icona di quello che dovremmo essere: con l’abito bianco, con la lampada accesa, in attesa; disponibili non soltanto a tenere la lampada accesa, ma anche a conservare una riserva sufficiente di olio nei recipienti, al punto che quando qualcuno ci rivolge quella preghiera così implorante e così umana che dice: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!», noi possiamo rispondere non come le vergini prudenti: «No, perché non basta ne a noi ne a voi» (Mt 25, 9), ma: «Sì, vogliamo correre il rischio che non basti ne a noi ne a voi».

A voi che oggi non fuggite per la tangente dell’irreale, ma fate una scelta di concretezza, vorrei dire: «Amate il mondo e siate disponibili a dare l’olio alle lampade del mondo, perché anche il mondo possa attendere e possa vivere l’attesa».

Oggi non si attende più. La vera tristezza non è quando ti ritiri a casa la sera e non sei atteso da nessuno, ma quando tu non attendi più nulla dalla vita. E la solitudine più nera la soffri non quando trovi il focolare spento, ma quando non lo vuoi accendere più: neppure per un eventuale ospite di passaggio. Quando pensi, insomma, che per te la musica è finita. E ormai i giochi sono fatti. E nessun’anima viva verrà a bussare alla tua porta. E non ci saranno più ne soprassalti di gioia per una buona notizia, ne trasalimenti di stupore per una improvvisata. E neppure fremiti di dolore per una tragedia umana: tanto, non ti resta più nessuno per il quale tu debba temere. La vita, allora, scorre piatta verso un epilogo che non arriva mai, come un nastro magnetico che ha finito troppo presto una canzone, e si srotola interminabile, senza dire più nulla, verso il suo ultimo stacco. Attendere: ovvero sperimentare il gusto di vivere. Hanno detto addirittura che la santità di una persona si commisura dallo spessore delle attese. E forse è vero.

Oggi abbiamo preso, invece, una direzione un tantino barbara: il nostro vissuto ci sta conducendo a non aspettare più, a non avere neppure il fremito di quelle attese che ci riempivano la vita un tempo: quando, non so, aspettavi profumi di mosti, o il cigolare dei frantoi o il grembo di tua madre che si incurvava sotto il peso di una nuova vita, o i profumi dei pampini, degli ulivi, o il profumo di spigo, di mele cotogne. Forse sto scappando anch’io per le tangenti del sogno, però – dite la verità – è così standardizzata la nostra vita, è così incastrata nei diagrammi cartesiani che c’imprigionano e ci stringono all’angolo, che non sappiamo più aspettare. Intuiamo tutti che abbiamo una vita prefabbricata, per cui ci lasciamo vivere, invece di vivere.

Oggi l’Avvento c’impegna invece a prendere la storia in mano, a mettere le mani sul timone della storia attraverso la preghiera, l’impegno e starei per dire anche l’indignazione: indignatevi un po’, fratelli e sorelle! Indignatevi, perché abbiamo perso questa capacità; anche noi sacerdoti, anche noi vescovi, non ci sappiamo più indignare per tanti soprusi, tante ingiustizie, tante violenze… Tutto quello che viviamo ora, qui, non è solo una simbologia. Vorrei dirvi, cari fratelli, che questi ragazzi, Antonio e Stefano e poi Barbara e Francesca e Lorella e Miriam, devono diventare per noi una provocazione, uno scrupolo, una spina di inappagamento, messa nel fianco della nostra vita, un’icona, una «pro-vocazione», una chiamata da parte di chi sta un po’ più avanti. Con i gesti anche paradossali delle scelte audaci, ci stimolano ad essere uomini dell’attesa come Maria; ci spingono a non diffidare mai dei sogni, per essere capaci sempre di annunciare al mondo rovesciamenti da troni e innalzamenti dello stereo, come Maria, donna dell’attesa, che ha aspettato questa ricollocazione sui troni della giustizia per tutti coloro che, invece, vivono nel fetore delle stalle e nel sopruso degli egemoni, che schiacciano sempre la gente.

Attesa, attesa, ma di che? Che cosa aspettiamo?

Aspettiamo prima di tutto un cambio per noi, per la nostra vita spirituale, interiore, e poi avvertiamo che stiamo camminando su speroni pericolosi, su rocce che possono farci ruzzolare da un momento all’altro. Forse abbiamo assunto un modo non proprio allineato alla logica delle beatitudini.

Attesa quindi di rinnovamento per noi, attesa di rinnovamento per la storia dell’umanità. Attesa di cambi interiori della nostra mentalità: non siamo ancora capaci di pronunciare una parola forte per dire che la guerra è iniqua, che ogni guerra è iniqua! Ancora ci stiamo trastullando con i concetti della guerra giusta o ingiusta, o della difesa…

Abbiamo nelle mani il Vangelo della non violenza attiva, il codice del perdono, ma siamo ancora cristiani irresoluti, che camminano secondo le logiche della prudenza carnale e non della prudenza dello Spirito. Siamo gente che riesce a dormire con molta tranquillità, pur sapendo che nel mondo ci sono tante sofferenze. Sopportiamo facilmente che, all’interno della nostra città, col freddo che fa, le stazioni siano assediate da terzomondiali o da persone che vivono allo sbando, che non hanno più progetti.

Macché fidanzamento, che sogni, che attese di sandali, che profumi di vernice o di santità! Molta gente odora soltanto della tristezza dei propri sudari.

Fratelli e sorelle, vergini fidanzate, provocate questa gente! Oggi ci sono tante fotografie per voi, tanti lampeggiamenti di flash; sarebbe molto bello che ognuno di voi, con il suo obiettivo allargato, imprimesse la provocazione di un’attesa di cieli nuovi e terre nuove. Anche tu, Stefano, che ti accingi ad entrare nel consesso presbiterale; e tu, Antonio, che ci sei già entrato, che sei già lettore e annunci la parola di Dio e da oggi tocchi anche le patene, le pissidi: tocchi quello che sarà il corpo vivente del Signore. Questo contatto con i vasi sacri, col grano fatto pane, con l’uva fatta vino, ti mette in rapporto con il cosmo, con questa realtà materiale, toccabile, perché il regno di Dio viene costruito non con i fumi delle nostre utopie ma con le pietre che vengono scavate nelle cave della storia, della terra. Scommetto che anche il pane che si mangia nel cielo è intriso delle acque della nostra terra e del grano che viene prodotto dai nostri campi!

Buona attesa, dunque. Il Signore ci dia la grazia di essere continuamente allerta, in attesa di qualcuno che arrivi, che irrompa nelle nostre case e ci dia da portare un lieto annuncio!

(Don Tonino Bello, Avvento e Natale. Oltre il futuro, Padova, Messaggero, 2007, 45-54).

Benedetta sei Tu, più grande del cielo, più bella della terra e più profonda di tutta la ragione, chi riesce a esprimere la Tua grandezza? Non c’è niente che sia uguale a Te, Vergine Maria. Ti glorificano gli angeli, Ti lodano i serafini, perché Colui che siede nella gloria è venuto a dimorare nel Tuo corpo. L’amico degli uomini ci ha innalzato fino a Sé, ha preso su di Sé la nostra morte, ci ha donato la vita Colui a cui appartiene onore e lode. Tu, Tu sola, nostra Signora, genitrice di Dio, sei madre della luce. Ti glorifichiamo con cantico di lode.

Sei il candelabro che porta la lampada sempre accesa, la luce del mondo, luce da luce senza inizio, Dio da Dio vero, che da Te prese senza mutamento la forma umana, che ci ha illuminati con la Sua venuta, noi che sedevamo nel buio e nell’ombra della morte, Luce che guida i nostri passi sulla via della pace per mezzo del mistero della Sua santa sapienza.

Rallegrati, benedetta vergine senza macchia, Tu vaso puro, Tu gloria del mondo, Tu luce intramontabile, Tu tempio indistruttibile, Tu bastone della fede, Tu solido sostegno dei santi. Prega per noi il Tuo figlio diletto, nostro redentore, perché abbia pietà di noi e sia misericordioso, e attraverso la Sua grazia ci siano perdonati i peccati per sempre.

Amen.

(Preghiera etiope)

* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.

– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.

—

– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia,Milano, Vita e Pensiero, 2012.

– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.

– R. FERRIGATO (ed.), Avvento e Natale 2012. Sussidio liturgico-pastorale, Milano, San Paolo, 2012.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.

– Don TONINO BELLO, Avvento e Natale. Oltre il futuro, Padova, Messaggero, 2007.

—

– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.

PER L’APPROFONDIMENTO:

Testo integrale e integrato dell’Omelia pronunciata dal Direttore dell’Istituto di Catechetica, Don Giuseppe Ruta, durante la S. Messa in suffragio di Padre Rinaldo: Cappella Gesù Maestro, 13 novembre 2024, ore 12.20.

«Stanotte, ma verso mattina, all’ora dei sogni, ne ho fatto uno anch’io. Che cosa vi si svolgeva, non lo so più, ma era un qualche discorso; e se fosse fatto a me, o da me, anche questo non lo so più. Però vi si diceva che, quando un uomo nasce, gli viene consegnata una parola, ed era chiaro che cosa significasse: non era soltanto un carattere, ma una parola. Essa viene pronunziata all’interno dell’essenza dell’uomo, ed è come la parola d’ordine per quanto poi accade; è insieme forza e debolezza, è compito e promessa, è protezione e minaccia. Tutto ciò che avviene nel corso degli anni, è conseguenza di questa parola, è suo commento e adempimento. E avviene perciò che colui cui essa è stata detta, ogni uomo, poiché ad ognuno ne viene singolarmente detta una, la comprenda e con essa venga ad accordarsi. E sarà forse questa parola ad essere il fondamento di ciò che un giorno il Giudice gli dirà»[1].

L’espressione sapiente di Romano Guardini si attaglia alla vita e al mistero della persona di Rinaldo Paganelli, amico, allievo e docente della nostra Università Pontificia Salesiana di Roma.

Sacerdote dehoniano (SCJ), Padre Rinaldo nacque a Brembate (BG), il 24 febbraio 1955. Ha emesso la prima professione tra i Padri Dehoniani il 29 settembre 1976 ed è stato ordinato sacerdote il 19 settembre 1981. Attualmente appartenente alla Provincia dehoniana ITS, viveva a Roma presso la comunità, sita in Viale Mazzini, e prestava alcuni servizi pastorali presso la Parrocchia “Cristo Re” animata dai PP. Dehoniani.

Ha conseguito la licenza in catechetica e pastorale giovanile all’Università Pontificia Salesiana, nel 1985 con una tesi sul tema: Studio delle indicazioni pastorali risultanti dall’analisi dell’indagine sui preadolescenti italiani e il dottorato nel 2002 presso la medesima Università, con una tesi dal titolo: Formare i formatori dei catechisti. I valori sottesi al processo formativo.

Giornalista pubblicista (iscritto all’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna), è stato per tanti anni membro della Consulta dell’Ufficio Catechistico Nazionale, manifestando doti eccellenti sia nella riedizione dei Catechismi CEI, sia nella collaborazione delle riviste “Settimana” ed “Evangelizzare” di cui è stato direttore per diversi anni. Si può anche dire che sono poche le diocesi italiane che lo hanno visto assente con la ricchezza delle sue competenze: molte sono, infatti, le chiese locali che hanno beneficiato dei suoi suggerimenti e dei suoi orientamenti di rinnovamento.

Formare, accompagnare, sostenere gli annunciatori, i catechisti, i formatori/guide/animatori dei catechisti è stata la sua passione e missione che ha condiviso con sr. Giancarla Barbon e altri catecheti ed esperti. Tale passione ha trovato forma e si è concretizzata nella Scuola nazionale per formatori all’evangelizzazione e alla catechesi, prima a La Mendola (TN), poi a Malosco (TN), successivamente a Siusi (BZ) e attualmente ad Asolo (TV), con dei progetti e programmi formativi innovativi e “in forma di laboratorio”.

Ha svolto anche il servizio di docenza di Catechetica presso lo Studio Teologico Antoniano di Bologna (1991-2004). Chiamato all’insegnamento presso l’UPS, ha insegnato le seguenti discipline a partire dall’A.A. 2010/2011 fino a questo Anno, atteso da noi docenti e studenti, e in extremis sostituito per le due discipline assegnategli nel maggio scorso: Metodologia catechetica: Famiglia, infanzia e preadolescenza e Prospettive culturali e teologiche contemporanee:

Catechesi e impegno socio-politico (2010/11; 2011/2012); Pastorale giovanile, catechesi e impegno socio-politico (2013/2014; 2014/15; 2015/16); Primo annuncio e iniziazione cristiana (2018/19); Teologia dell’evangelizzazione (2014/2015; 2015/16; 2016/17; 2017/18; 2018/19); Formazione dei catechisti (2020/21); Dimensione ecologica e politica della pastorale e della catechetica (2018/19; 2020/21; 2022/23; 2023/24); Prospettive culturali e teologiche contemporanee (2020/21; 2021/22; 2022/23; 2023/24).

Recentemente, nel giugno 2023, era stato eletto nel Consiglio di Presidenza dell’Équipe Europea di Catechesi.

Dopo il riaffiorare del tumore che aveva già superato dieci anni prima e dopo un estremo tentativo di intervento chirurgico presso il “San Camillo” di Roma, è tornato alla Casa del Padre, il 19 ottobre 2024, dopo pochi giorni degenza e di terapia intensiva. Alla S. Messa esequiale, il 21 ottobre, alle ore 15, presso la Parrocchia “Cristo Re”, presieduta da S.E. Mons. Cesare Pagazzi, alla presenza di Superiori e Confratelli dehoniani, di colleghi docenti, allievi ed exallievi, di amici e amiche che hanno beneficiato del suo accompagnamento spirituale e catechistico, è stato elevato a Dio il “grazie” per il dono discreto e prezioso di Padre Rinaldo. Quasi un prolungamento del Deo gratias è la celebrazione odierna presieduta da Don Kevin Otieno Mwandha, Vicerettore dell’UPS, e concelebrata da P. Riccardo Regonesi, confratello e amico di padre Rinaldo, alla presenza di allievi, exallievi, amici e membri della famiglia dehoniana. A Padre Rinaldo è stata dedicata la Giornata del curriculum che docenti e allievi dell’Istituto hanno celebrato proprio il 13 novembre.

Anche noi riconosciamo che egli è stato un dono non solo per la congregazione di appartenenza e per l’UPS, ma anche per la Chiesa e per il mondo tanto amato da lui cordialmente, secondo l’originale carisma dehoniano. Il giorno dopo le esequie, è stato traslato al paese di Grignano (BG) per essere tumulato nella tomba di famiglia.

Ricordiamo il suo sorriso “delicato, gentile e sornione, ogni tanto accompagnato da un velo di tristezza” – così lo descrive il suo confratello Heiner Wilmer –; questo tratto lo rendeva immediatamente accessibile e accogliente. La sua presenza tra gli altri, poi, si prolungava sempre discreta e affabile.

Padre Wilmer così continua la sua testimonianza: «Mi ha colpito la passione con cui si chiedeva come fosse possibile annunciare il Vangelo al mondo di oggi. Come potessimo vivere in questo nostro tempo il fascino e la bellezza della lieta notizia che è il Dio di Gesù. Modulava questa domanda di fondo a seconda dei contesti in cui era attivo: la catechesi, la docenza all’Università salesiana, gli articoli scritti per SettimanaNews, il servizio alla Congregazione. Ognuno di questi ambiti chiedeva una declinazione particolare, attenta e sensibile, e Rinaldo era capace di farlo. Gli anni condivisi a Roma in Curia generale, mi hanno fatto apprezzare la sua capacità di lavorare in tempi stretti, con discrezione e precisione. Ma non solo questo. Il suo senso dell’umorismo era impareggiabile – talvolta sottile, ma riusciva a parteciparlo anche a un tedesco».

L’eredità che ci lascia è, per noi innanzitutto come Istituto, la testimonianza di una vita pienamente vissuta e a servizio della catechesi. Sr. Giancarla ha racchiuso in poche pagine non solo la condivisione pastorale decennale, iniziata quando entrambi erano studenti all’UPS, ma anche l’intensa e proficua collaborazione maturata negli anni, in particolare per la formazione dei catechisti e dei loro formatori. Nell’ultima attività di Susi, in questa trascorsa estate, le conclusioni da lui tratte e donate ai partecipanti hanno il sapore di un testamento spirituale. Siamo grati a sr. Giancarla di avercele condiviso:

«La percezione del proprio limite porta a considerare e a capire il limite degli altri. È solo attraverso le piccole cose che si scopre l’uomo, nella comprensione di ogni giorno, nel poter guardare in viso l’altro da sé e coglierne i segni del dolore visibili in un’espressione che sa di fine, mentre si chiede inutilmente perché ancora dolore. Una domanda che rimanda alla paura.

Non è possibile consolarsi se si è avvolti dal mondo impaurito. Occorre che ci sia un uomo vicino che ricordi che, anche dopo un temporale che ha sradicato un villaggio, uscirà il sole e risplenderà la luce, e che gli uccelli cinguetteranno e la vita continuerà. Questo è un uomo, questo forse è l’uomo. L’uomo del dolore, l’uomo della fragilità, l’uomo della comprensione, l’uomo della consolazione, colui che canta inni di speranza e giunge persino a pregare un Signore che forse non c’è ma che, se ci fosse, sarebbe bene delegargli la propria inconsistenza, la propria insufficienza, i propri limiti. L’uomo è un gigante che porta dentro di sé un bambino ed è bene che dica, che mostri che quella stazza gigantesca non deve intimorire poiché è piena di bontà, di voglia di essere amato, magari da un nano, da chi pensa di esser troppo piccolo per vivere, ma può diventare necessario a un gigante.

Nel nostro contesto è importante cercare un “dio” della fragilità, che sappia ascoltare e aspettare me che temo la solitudine e il dolore, nel mio deserto. Questo è Dio. La figura del Cristo, l’immagine di Dio che più si avvicina alla nostra paura e debolezza. Ha pianto, ha rimproverato il Dio che è nei cieli, ha sofferto sulla croce, è stato insultato, ha agito nell’impotenza e nella fragilità ed è morto di fragilità. Cristo, un grande uomo, Figlio di Dio. L’insieme di questi criteri chiarisce e rende complesso l’orientamento di proposte di percorsi catechistici. Occorrerà molta cura nell’intreccio delle diverse iniziative per orientare sulle questioni pratiche».

Autore di numerosi testi di carattere formativo per la pastorale e la catechesi, la produzione bibliografica di Padre Rinaldo è poliedrica: una prima sezione raccoglie saggi di carattere più fondativo e teorico; altri, in netta maggioranza, di carattere metodologico e pratico, si tratta di una serie di sussidi solidi, significativi ed efficaci; altri compongono la sezione più divulgativa e pubblicistica: si tratta di articoli apparsi in varie riviste e settimanali (in particolare settimananews con ben trenta articoli), dove affiora la capacità di Rinaldo Paganelli di cogliere gli argomenti di attualità ecclesiale e socio-culturale per farne un breve bilancio e offrire puntualizzazioni pertinenti e indicazioni sapienti. Il suo interesse era più sul versante della sperimentazione, più che su quello della speculazione, si è sempre mosso più sul versante della prasseologia che sul terreno epistemologico. Gli stava a cuore l’ascolto della problematica e delle sfide, a cui tentare in tutti i modi di dare risposte o almeno di offrire affiancamento e accompagnamento nonostante tutto, nonostante gli esiti incerti di un’epoca in continuo cambiamento.

Indimenticabile rimane per noi dell’ICa la Giornata del curriculum tenuta un anno fa, sul tema della sinodalità il cui relatore è stato proprio Padre Rinaldo, lasciando in tutti un’ottima impressione per la ricchezza di contenuti, per sinteticità e chiarezza nel riportare punti fermi e punti problematici del percorso sinodale.

Aveva rilasciato alcuni mesi fa un’intervista confluita nella pubblicazione in preparazione al Simposio internazionale di catechetica (8-9 novembre 2024) che per noi costituisce un messaggio e quasi il passaggio di testimone alle nuove generazioni di catecheti nel mondo. Per noi dell’ICa è una consegna preziosa.

Tra le opere segnaliamo le principali disposte in ordine cronologico, con l’auspicio che possa pubblicare prossimamente la lista completa delle opere di Padre Paganelli:

(insieme a Giancarla Barbon), Cammino per la formazione dei catechisti (1992).

(insieme a Giorgio Vincenzo), Il catechista incontra la Bibbia (1994).

Con Cristo dalla testa ai piedi. Via crucis ispirata agli scritti di mons. Tonino Bello (1994).

(insieme a Giancarla Barbon), Annunciare a partire dal cuore. Una spiritualità di catechisti (1998).

Formare i formatori dei catechisti. Valori e itinerari sottesi al processo formativo (2002).

(insieme a Giancarla Barbon), Gustate e vedete come è buono il Signore. 7 alimenti biblici per educare ed evangelizzare (2007).

(insieme a Giancarla Barbon), Si seppe che Gesù era in casa. 7 luoghi della casa per educare ed evangelizzare (2007).

(insieme a Giancarla Barbon), Sono con voi tutti i giorni. 7 momenti della giornata per educare ed evangelizzare (2009). Malato, mi hai visitato (2010).

(insieme a Giancarla Barbon), Li pose in un giardino. 7 azioni pazienti per educare ed evangelizzare (2011).

(insieme a Enza Annunziata), Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico (2012).

(insieme a Giancarla Barbon), Pensare e attuare la formazione (2016).

(insieme a Giancarla Barbon), Provando si impara. Il tirocinio e l’équipe nella formazione dei catechisti (2020).(Ed.), Immagina puoi. “Una porta aperta nel cielo” (2021).

[1] R. Guardini, Appunti per un’autobiografia, Morcelliana, Brescia 1986, 20.

L’evento è gratuito ed è previsto il collegamento online

Attenzione: anche per chi segue il Simposio online è necessario compilare la scheda d’iscrizione

8 – 9 novembre 2024 in Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 – 00139 Roma (RM) Italia

L’Istituto di Catechetica (ICa), la cui nascita risale all’A.A. 1953/54, festeggia il suo 70° di vita. Nel 2023, tra le tante iniziative ordinarie e straordinarie, la rivista on line “Catechetica ed Educazione” ha pubblicato diversi contributi che nel loro insieme fanno memoria dei settant’anni di vita e di attività dell’ICa, in particolare dell’ultimo ventennio.

Richiamando il Convegno in occasione del 60° (15-16 maggio 2015) imperniato sul tema della catechesi come comunicazione nell’era digitale e del conseguente “cambio di paradigma”, il Simposio dell’8-9 novembre 2024 intende soffermare l’attenzione sulla dimensione educativa della catechesi.

Alcune informazioni importanti:

La scadenza delle prenotazioni al Simposio è prorogata fino alla fine del mese corrente

L’eventuale rimborso dei costi avverrà al termine dell’evento

Per ulteriori informazioni chiamare al: 375.6427896

Scarica il dépliant:

Notizie del Simposio

Condividiamo un bollettino che annuncia le novità bibliografiche sugli IR e gli Studi Religiosi dei 5 continenti.

September – October 2024 ● vol. 3, issue 5, pages 1- 44

An International Bibliographic Bulletin on Religious Education & Religious Studies around the World

by Flavio Pajer , ed

Lectio – Anno B

Prima lettura: 1Re 17,10-16

| In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a Sarèpta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po’ d’acqua in un vaso, perché io possa bere». Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po’ d’olio nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: «Non temere; va’ a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio d’Israele: “La farina della giara non si esaurirà e l’orcio dell’olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra”». Quella andò e fece come aveva detto Elia; poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l’orcio dell’olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. |

Nell’antico vicino oriente le vedove erano riconoscibili per l’abito da lutto che esse indossavano, segno permanente della loro incompletezza dopo la perdita dello sposo (cf. Gn 38,13; Gdt 10,3). Entrato in città, Elia ne scorge una che raccoglie la legna destinata a cuocere le ultime poche risorse che sono rimaste per lei e suo figlio: un pugno di farina e una goccia d’olio. La vedova a cui Elia è inviato è sul lastrico, rassegnata ormai alla morte e alla cui alternativa non vede esonerato neanche il proprio figlio.

La donna esaudisce prontamente il desiderio di Elia in merito alla sete, come del resto prevede il grande senso di ospitalità orientale, ma recrimina per la richiesta di cibo. Il fatto che la donna invochi JHWH nella sua risposta ad Elia può dipendere dal fatto di avere riconosciuto in lui un ebreo sia per l’abbigliamento che per la pronuncia. Secondo l’uso orientale la donna giura per la divinità dell’ospite. Il giuramento rivela che quanto viene asserito dalla donna è vero ed importante.

Alla comprensibile protesta della donna Elia risponde non trascurando i suoi legittimi bisogni, ma invitandola a farli precedere da un atto di fede attraverso l’oracolo che egli pronuncia. Il contenuto delle parole di Elia non sono semplicemente un rovesciamento di prospettiva di futuro che aveva la vedova, la quale si sentiva ormai alla fine, ma anche una indicazione chiara di colui che offrirà la soluzione. L’oracolo profetico è chiaramente forgiato sulla fede monoteista israelitica secondo la quale JHWH è l’unico Signore del creato dal quale la pioggia dipende. Vi è qui un chiaro atteggiamento polemico verso il culto forestiero di cui Gezabele era promotrice e che riconosceva in Baal il dio della fecondità, manifestata appunto nei riguardi della terra con la pioggia.

Colui che regola i cicli naturali, che detiene il controllo delle riserve celesti (Gb 38,22-30) ha certamente potere anche sulla dispensa della vedova. Essa si fida della parola di Elia e il miracolo si compie. Attraverso il suo profeta Dio stesso si è presentato a quella diseredata non per toglierle il poco che le era rimasto, ma per aggiungere vita e speranza.

A causa di questo episodio Elia viene considerato nella pietà giudaica il patrono dei casi impossibili.

Seconda lettura: Ebrei 9,24-28

| Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza. |

Ritornando alla liturgia dello jom kippur, cioè del giorno della espiazione, Gesù viene paragonato al sommo sacerdote, ma per istituire un contrasto. Mentre il primo doveva annualmente «comparire», in modo solenne per indicare l’entrata del gran sacerdote nella parte più sacra del tempio, il santo dei santi, per Gesù non è così. Egli non ha bisogno di reiterare la sua offerta, perché per la purificazione dal peccato non si serve del sangue di terzi, che nel caso del sommo sacerdote era addirittura di animale, sangue di cui idealmente veniva rivestito e dal quale veniva protetto nel suo accesso al Santo dei santi; sangue che non era in grado di purificare dai peccati. Per questo il sacrificio, anche se svolto con la maggiore solennità, aveva una scadenza annuale che già in se stessa era dichiarazione di limitatezza.

Il v. 26 si apre con un ragionamento che procede per assurdo, per condurre alla comprensione della efficacia di quanto è stato compiuto da Cristo. Se fossero valsi per Lui i criteri che regolavano l’espiazione nell’antico culto, egli avrebbe dovuto accompagnare tutta la storia umana, fin dalle sue origini, con il sacrificio. Infatti la storia degli uomini è storia di peccatori e di miserie. Al contrario, una sola volta, nella pienezza dei tempi, cioè nel momento stabilito dal Padre, Gesù è «apparso» prima nel tempo, dimensione in cui si commettono i peccati, e, dopo aver consumato in esso il sacrificio di se stesso, è «apparso» nel santuario celeste rivestito del proprio sangue che lo qualifica come efficace espiatore ed intercessore. È pertanto sul sangue stesso di Gesù che si basa l’assoluta validità del suo sacrificio e dunque la sua non reiterabilità.

Nei vv. 27-28 vi è un nuovo confronto tra Gesù e l’esperienza umana. Per l’uomo dopo la morte viene il giudizio, per Gesù invece vi sarà una seconda «apparizione». Il tratto più interessante di questi versetti è il modo in cui viene presentata la parusia, perché certamente di essa parla l’autore quando dice che Cristo «apparirà una seconda volta». Il ritorno finale viene descritto rifacendosi ancora alla liturgia del giorno della espiazione. Quando il sommo sacerdote entrava nel Santo dei Santi tutto il popolo rimaneva fuori in attesa di lui che uscendo avrebbe portato il perdono divino. Così nel suo ritorno finale Cristo uscirà come vero sommo ed eterno sacerdote dal santuario celeste per portare la salvezza a coloro che lo attendono. Prevale qui un aspetto positivo della venuta finale descritta come il compimento dell’attesa della sospirata, completa assoluzione.

Vangelo: Marco 12,38-44

| In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». |

Esegesi

Il brano evangelico è diviso in due sezioni. La prima è costituita dai vv. 38-40 che contengono l’ultimo insegnamento impartito da Gesù nel capitolo 12 di Marco. La seconda, introdotta da un cambiamento di luogo, occupa i vv. 41-44 con la vedova additata ad esempio di vera pietà.

Uno sguardo d’insieme alla tradizione sinottica ci avvertirebbe che l’atteggiamento polemico di Gesù verso gli scribi fu forte e non raro; basterebbe ricordare il capitolo 23 di Matteo. La comunità primitiva si preoccupò subito di conservare memoria degli insegnamenti di Gesù in questa materia per ricavare anche da essi uno stile nuovo di vita al suo interno. Il vangelo di Marco ha conservato poco materiale a questo proposito, e la parte che ci tocca leggere in questa domenica è la più polemica. Gli scribi vengono presi di mira a causa della loro preoccupazione per l’esteriorità. Probabilmente la loro condizione di studiosi e di esperti del testo sacro era manifestata nell’abbigliamento da un mantello apposito che essi si ponevano sulle spalle. Altri segni di distinzione ai quali erano particolarmente attaccati erano gli atti di omaggio e di riguardo che venivano loro riservati in pubblico, innanzitutto nelle piazze, dove un gran numero di persone potevano assistere agli atti di deferenza che ricevevano. Anche nelle case private, in occasione di banchetti, e persino nei luoghi di culto, le sinagoghe, desideravano essere in rilievo occupando i primi posti. L’ultima apostrofe che Gesù riserva loro riguarda la vita di pietà vissuta in pubblico come atto di esibizionismo religioso.

Staccata dal piano esteriore è la loro avidità che prende di mira le persone meno tutelate: le vedove. Professionalmente gli scribi offrivano la loro consulenza in materia legale, il che equivaleva in una società e cultura come quella giudaica, ad una competenza religiosa perché tutto veniva regolato alla luce della Torâ. Essi però erano esosi per le loro prestazioni persino con i meno abbienti. Le parole con le quali Gesù conclude le considerazioni a loro riguardo sono assai dure. All’affermazione alla quale essi tanto tengono per il presente farà seguito una condanna più pesante di quella riservata al popolo. Forse si può notare qui una fine ironia: a queste persone esasperatamente preoccupate di primeggiare sarà data loro la possibilità di farlo persino nella dimensione definitiva, ma in un modo negativo.

La seconda sessione del nostro brano (vv. 41-44) narra un episodio che si svolge in un ambiente specifico del grande complesso del tempio. Si tratta di un corridoio dell’atrio, luogo in cui anche le donne potevano recarsi. In questo corridoio vi erano tredici urne nelle quali venivano deposte le offerte dei devoti. Ad introdurre il denaro nel contenitore era un sacerdote al quale l’offerente indicava lo scopo di quanto consegnava. Le urne si distinguevano proprio anche per la speciale destinazione data all’offerta e dunque all’uso che ne sarebbe stato fatto. Anche in questo ambiente non manca l’ostentazione che fa da legame narrativo con la sezione precedente: i ricchi gettano molto danaro. Proprio questo filo conduttore ci porta a scoprire che la pericope liturgica si gioca sul contrasto.

All’esteriorità e all’avidità di cui si è parlato si contrappone la generosità e la pochezza della vedova. Di proposito viene detto che la somma in suo possesso è costituita da due unità monetarie, le più piccole allora conosciute nel sistema numismatico della Giudea. Rimaneva così alla vedova la possibilità di un’equa, ragionevole divisione delle sue risorse con Dio. Non è stato questo il suo criterio di scelta. Completamente dimentica di sé ha affidato tutte le sue sostanze, quindi praticamente la sua vita a Dio.

Sulla linea del contrasto il messaggio evangelico potrebbe dunque essere questo: Dio non è una possibilità da sfruttare per la propria affermazione, ma una persona alla quale umilmente e fiduciosamente abbandonare se stessi.

Meditazione

La scena evangelica si apre con una singolare notazione: «la folla numerosa lo ascoltava volentieri». Perché? Gesù toccava il cuore della gente perché l’amava a tal punto da dare la sua stessa vita per loro. Ascoltare il Vangelo, e ascoltarlo volentieri, era decisivo per la salvezza. Già l’antico libro del Siracide esortava l’uomo saggio ad «ascoltare volentieri la parola divina» (6,35).

Siamo al termine del viaggio di Gesù verso Gerusalemme e il contrasto con gli scribi e i farisei ha raggiunto il suo culmine. L’evangelista Marco sottolinea la diversità tra l’atteggiamento della folla e quello della gerarchia religiosa. Non è una differenza di appartenenza. Il Vangelo di domenica scorsa parlava, ad esempio, di uno scriba che «non era lontano dal regno dei cieli». Il nodo del problema sta nel cuore dell’uomo, ossia se sente il bisogno di essere salvato. Gesù ascolta le domande della folla che lo segue e non vuole disattenderne il bisogno e tanto meno abbandonarla al suo destino. Il rifiuto o la disattenzione a quel grido avrebbe significato riconsegnare quella folla nelle mani degli scribi e dei farisei, cattivi pastori, che avrebbero lasciato tutti nella disperazione. L’indifferenza non è mai neutra; è molto di più, è abbandono dei più deboli in balìa degli «scribi». E ogni tempo ha i suoi «scribi» che si aggirano con lunghe vesti, che occupano i primi seggi nelle assemblee e nelle agorà della politica e della cultura, che ricevono i saluti e l’ossequio della maggioranza. Scribi e farisei sono coloro che dettano cosa sia la felicità o l’infelicità; sono coloro che governano le coscienze e i gusti, che ci indirizzano con un’autorità che spesso non cogliamo ma alla quale soggiaciamo. Sono dei veri «maestri» di vita. Hanno a disposizione potenti mezzi, come potenti e forti erano gli scribi al tempo di Gesù. Egli, allora come oggi, con la povertà della predicazione evangelica, vuole scalzarli dal loro ruolo di guida perché non impongano più pesi gravi e inutili sulle spalle della gente disperata. Gesù, solo lui, è il vero buon pastore.

Gesù non si arresta nella sua requisitoria e aggiunge: «Essi divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere». Le case delle vedove sono quelle di chi non ha nessuno che li difenda. Ancora oggi sono molte le case di vedove e di orfani non difesi, a volte si tratta di paesi interi. Sì, ci sono tante vedove come quella di Sarepta, di cui abbiamo ascoltato dal primo libro dei Re. Al tempo di Elia e di Gesù le vedove, assieme a orfani e stranieri, erano considerate tra i poveri. Infatti essere vedova (e, essendo numerose le guerre, era facile trovarsi in quella condizione) voleva dire perdere i propri diritti, ma soprattutto la possibilità di avere il necessario per vivere. Quanti sono costretti a dichiarare anche oggi: «Non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po’ d’olio nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio: la mangeremo e moriremo»! In tante case e in tante terre non c’è da mangiare per il domani. Non c’è futuro. Chi guarderà queste vedove? Chi si prenderà cura di loro? Chi volgerà loro almeno uno sguardo?

Gesù le guarda. Le guarda come oggi ha fissato i suoi occhi sulla vedova che dava la sua offerta per il tempio. Gesù la vede mentre pone nelle mani del sacerdote due soli spiccioli. Nessuno, ovviamente, vi fa caso. Non è di famiglia nobile o di casa reale per attirare l’attenzione; non appartiene al mondo delle persone ricche o famose per essere notata. Non conta nulla. Se qualcuno dei passanti l’ha vista, l’avrà anche giudicata male. Cosa ha dato? Solo due spiccioli! Nulla, rispetto alle sostanziose offerte che i ricchi ostentavano. Ma quella donna, insignificante agli occhi dei più e magari anche disprezzata, è guardata con affetto e ammirazione da Gesù. Solo da lui. Neppure i discepoli si accorgono di lei. Possiamo immaginare Gesù che al vedere la scena chiama gli amici perché rivolgano l’attenzione a quella vedova. Ai discepoli, distratti o attenti solo a ciò che fa impressione, Gesù insegna a guardare con amore e attenzione anche le cose più piccole. È lo stesso sguardo di Dio, che con sollecitudine si prende cura dei poveri, come abbiamo cantato nel Salmo 145, una vera icona dell’amore di Dio per i poveri. Con la solennità dei momenti importanti – ben diverso è il giudizio degli uomini! – Gesù dice: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». Non ha trattenuto per sé neppure uno dei due spiccioli. Ella, a differenza degli altri e di tutti noi, ha amato Dio con tutta la sua anima e tutte le sue forze, sino a dare tutto quello che aveva. In una società che insegna a trattenere per se stessi, il dono della vedova e le parole di Gesù – perché si ha sempre bisogno delle parole del Signore per capire anche le cose semplici – ci indicano quanto siano vere le parole di Gesù riportate negli Atti degli Apostoli: «Sì è più beati nel dare che nel ricevere» (20,35).

Non è un caso che un episodio così insignificante e comunque così poco appariscente sia posto dall’evangelista a conclusione della vita pubblica di Gesù e del suo insegnamento nel tempio di Gerusalemme. Al contrario del giovane ricco che «se ne andò triste» perché aveva molti beni e volle conservarli per sé (Mc 10,22), questa povera vedova, donando tutto, ci insegna come amare Dio e il Vangelo. Ella si allontanò felice. Non era in verità vedova. Agli occhi degli uomini appariva tale. Su di lei si erano posati gli occhi d’amore di Gesù. La stessa felicità gusteremo noi se, come lei, sapremo dare il nostro povero cuore interamente al Signore.

Torniamo brevemente sull’episodio di Elia. La vicenda di Elia si apre nel capitolo 17 del Primo Libro dei Re proprio con il racconto dell’incontro del profeta con la vedova di Sarepta. Siamo innanzitutto in un territorio pagano, quindi la vedova non appartiene al popolo di Israele, non crede nel Dio di Elia. Eppure ella accoglie Elia e lo ascolta. Gesù stesso, rispondendo all’incredulità degli abitanti di Nazareth, citerà proprio questo episodio: «C’erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone» (Lc 4,25-26). La profezia di Elia, prima ancora di essere annuncio della parola di Dio, è incontro umano con una povera vedova, per la quale egli compie il miracolo del cibo e della vita ridonata al figlio. Fa parte del compito profetico, affidato ad ogni cristiano, comunicare la misericordia di Dio al mondo, a cominciare dai poveri. Ma anche i poveri, come quella vedova, hanno bisogno di ascoltare la parola del profeta, anzi hanno diritto di ascoltarla, perché solo essa può cambiare nel profondo la loro condizione avvicinandoli a Dio. Gesù, proprio nella sinagoga di Nazareth, fa proprio il compito profetico di Is 61: «Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio» (Lc 4,18). L’annuncio del Vangelo non è mai disgiunto dalla preoccupazione umana di fronte al bisogno materiale di coloro che incontriamo, ma guai se non tenessimo insieme questi due aspetti della vita cristiana.

L’immagine della domenica

| CANNETO (RIETI) – 2021 |

«A volte le parole non bastano.

E allora servono i colori.

E le forme.

E le note.

E le emozioni».

(Alessandro Baricco)

Preghiere e racconti

La generosità di cui parla il papa è una conseguenza della fede, intesa come “l’atteggiamento interiore di chi fonda la propria vita su Dio, sulla sua Parola, e confida totalmente in Lui”.

Riferendosi alla liturgia della 32ma domenica durante l’anno (B) il pontefice presenta la figura di due vedove, quella di Sarepta di Sidone, nel Primo Libro dei Re (17,10-16), e quella che offre due spiccioli al tesoro del tempio, nell’episodio narrato dal vangelo di Marco (12,41-44).

“Entrambe queste donne – spiega il Papa – sono molto povere, e proprio in tale loro condizione dimostrano una grande fede in Dio. La prima compare nel ciclo dei racconti sul profeta Elia. Costui, durante un tempo di carestia, riceve dal Signore l’ordine di recarsi nei pressi di Sidone, dunque fuori d’Israele, in territorio pagano. Là incontra questa vedova e le chiede dell’acqua da bere e un po’ di pane. La donna replica che le resta solo un pugno di farina e un goccio d’olio, ma, poiché il profeta insiste e le promette che, se lo ascolterà, farina e olio non mancheranno, lo esaudisce e viene ricompensata. La seconda vedova, quella del Vangelo, viene notata da Gesù nel tempio di Gerusalemme, precisamente presso il tesoro, dove la gente metteva le offerte. Gesù vede che questa donna getta nel tesoro due monetine; allora chiama i discepoli e spiega che il suo obolo è maggiore di quello dei ricchi, perché, mentre questi danno del loro superfluo, la vedova ha offerto ‘tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere’ (Mc 12,44)”.

“Quella della vedova, nell’antichità, – continua – costituiva di per sé una condizione di grave bisogno. Per questo, nella Bibbia, le vedove e gli orfani sono persone di cui Dio si prende cura in modo speciale: hanno perso l’appoggio terreno, ma Dio rimane il loro Sposo, il loro Genitore. Tuttavia la Scrittura dice che la condizione oggettiva di bisogno, in questo caso il fatto di essere vedova, non è sufficiente: Dio chiede sempre la nostra libera adesione di fede, che si esprime nell’amore per Lui e per il prossimo. Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa. E infatti entrambe le nostre vedove di oggi dimostrano la loro fede compiendo un gesto di carità: l’una verso il profeta e l’altra facendo l’elemosina. Così attestano l’unità inscindibile tra fede e carità, come pure tra l’amore di Dio e l’amore del prossimo – come ci ricordava il Vangelo di domenica scorsa.

“Il Papa San Leone Magno – continua – di cui ieri abbiamo celebrato la memoria, così afferma: ‘Sulla bilancia della giustizia divina non si pesa la quantità dei doni, bensì il peso dei cuori. La vedova del Vangelo depositò nel tesoro del tempio due spiccioli e superò i doni di tutti i ricchi. Nessun gesto di bontà è privo di senso davanti a Dio, nessuna misericordia resta senza frutto (Sermo de jejunio dec. mens., 90, 3)”.

“La Vergine Maria – conclude – è esempio perfetto di chi offre tutto se stesso confidando in Dio; con questa fede ella disse all’Angelo il suo «Eccomi» e accolse la volontà del Signore. Maria aiuti anche ciascuno di noi, in questo Anno della fede, a rafforzare la fiducia in Dio e nella sua Parola”.

(Benedetto XVI)

Trascorremmo quella notte in un delizioso alberghetto sulla riva di un lago circondato da un fitto bosco. L’edificio era costruito in pietra e legno e dotato di caminetti in cui crepitava un bel fuoco. I motivi disegnati sulla carta da parati si ispiravano al nome di ogni stanza. La nostra si chiamava La prateria: era di color verde chiaro e le pareti erano piene di piante e fiori silvestri. Le regole della casa costrinsero Ali a dormire solo quella notte, in una piccola ma confortevole cuccetta, ma era chiaro che il mio amico avrebbe fatto una gran fatica a separarsi fisicamente ed emotivamente dal suo cucciolo.

Quando scendemmo per la cena non fu una gran sorpresa incontrare la stessa famiglia chiassosa che avevamo già notato all’ora di pranzo, visto che in quella zona gli hotel non sono certo numerosi. Com’era ovvio, la nostra entrata provocò lo stesso trambusto di poche ore prima, a dimostrazione del detto: “Qualunque cosa farai, non riuscirai mai ad accontentare tutti”. Tuttavia, con il passare dei minuti, forse per colpa della stanchezza di bambini e adulti, l’atmosfera al loro tavolo si fece così sgradevole che cominciammo a sentirci a disagio per l’evidente aggressività e violenza trattenuta a stento che si respirava in quella sala. Il figlio più piccolo piangeva disperato. Un altro era in punizione senza cena. Un terzo era costretto a finire una porzione di pesce che evidentemente non gli piaceva. Gli altre due tenevano gli occhi fissi sul piatto, senza il coraggio di aprire la bocca. Il mio giovane amico, poco avvezzo ai litigi familiari, rimase profondamente colpito dalla scena, fin quasi a perdere l’appetito. E fu allora che compì il secondo miracolo d’amore del nostro viaggio: si alzò da tavola, andò a prendere Ali e, portandolo in braccio come un soffice bebè bianco, lo offrì in regalo ai bambini. Loro, con gli occhi che sprizzavano gioia, allungarono le mani per accarezzarlo. Il gesto e l’atteggiamento del giovane principe furono così commoventi che i genitori non seppero cosa dire. Quando alla fine si decisero a reagire e cercarono di rifiutare il dono, Ali faceva già parte delle loro vite. […] Da quel momento la felicità tornò a regnare nella sala da pranzo e il mio giovane amico si godette la sua cena, interrotta di continuo dai saluti e dalle risate dei bambini, oltre che dai latrati di gioia di Ali, che a quel punto aveva ben cinque amici pronti a giocare con lui e a soddisfare ogni sua necessità.

“È stato proprio un bel gesto, soprattutto perché stamattina quei bambini ti avevano preso in giro” commentai per vedere come avrebbe reagito. Ma per tutta risposta lui disse: “Sei stato tu a farmi capire che li avevo provocati con il mio aspetto strano, ed è normale che i bambini reagiscano in maniera spontanea. E poi, non ne potevo più di quella tensione, e ho seguito l’impulso da fare qualcosa per allentarla. Ali mi è stato accanto, portandomi felicità quando più ne avevo bisogno. Mi fa piacere che adesso possa illuminare altri cuori”.

Con questa gratificante esperienza volgeva al termine la seconda giornata del nostro viaggio. Una volta ancora, ebbi l’impressione che il giovane principe avesse superarto con un solo gesto tutte le mie prolisse spiegazioni.

(A.G. ROEMMERS, Il ritorno del giovane principe, Corbaccio, Milano, 2012, 85-87)

Nell’attesa dell’ora, il Figlio dell’uomo non agisce quasi più. Si limita a guardar passare la gente: gli scribi in lunghe vesti riveriti per tutto in grazia delle loro interminabili preghiere, i fedeli che gettano i loro doni nella cassa delle offerte. Appoggiato a una colonna, nel recinto del Tempio, Gesù si inquieta, si fa beffe dei Farisei, e al tempo stesso s’intenerisce per una vedova che offre a Dio la sua stessa indigenza. Che vale un’elemosina che non ci priva di nulla? Forse, noi non abbiamo mai dato nulla.

(F. MAURIAC, Vita di Gesù, Milano, Mondadori, 1950, 123-124).

Gli spiccioli della vedova e il tesoro in Cielo

Il Vangelo mette a confronto due magisteri: quello degli scribi, teologi e giuristi importanti, e quello di una vedova povera e sola; ci porta alla scuola di una donna senza più difese e la fa maestra di vita. Gli scribi sono identificati per tre comportamenti: per come appaiono (passeggiano in lunghe vesti) per la ricerca dei primi posti nella vita sociale, per l’avidità con cui acquisiscono beni: divorano le case delle vedove, insaziabili e spietati. Tre azioni descritte con i verbi che Gesù rifiuta: apparire, salire e comandare, avere. Sintomi di una malattia devastante, inguaribile, quella del narcisismo.

Sono di fatto gli inconvertibili: Narciso è più lontano da Dio di Caino. Gesù contrappone un Vangelo di verbi alternativi: essere, discendere, servire e donare. Lo fa portandoci in un luogo che è quanto di più estraneo al suo messaggio si possa immaginare: in faccia al tesoro del tempio; e lì, seduto come un maestro, osserva come la gente getta denaro nel tesoro: “come” non “quanto”.

Le bilance di Dio non sono quantitative, ma qualitative. I ricchi gettavano molte monete, Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine. Due spiccioli, un niente, ma pieno di cuore. Gesù se n’è accorto, unico; chiama a sé i discepoli, li convoca, erano con la testa altrove, e offre la sua lettura spiazzante e liberante: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Gesù non bada alla quantità di denaro. Anzi afferma che l’evidenza della quantità è solo illusione. Conta quanto peso di vita c’è dentro, quanto cuore, quanto di lacrime, di speranza, di fede è dentro due spiccioli.

L’uomo per star bene deve dare. È la legge della vita, siamo progettati così. Questa capacità di dare, e dare come un povero non come un ricco, ha in sé qualcosa di divino! Tutto ciò che è fatto con tutto il cuore ci avvicina all’assoluto di Dio.

Il verbo salvifico che Gesù propone in contrapposizione al “divorare” degli scribi, è “gettare”, ripetuto sette volte nel brano, un dare generoso e senza ritorno. Lo sa bene la vedova, l’emblema della mancanza. La sua mano getta, dona con gesto largo, sicuro, generoso, convinto, anche se ciò che ha da donare è pochissimo. Ma non è la quantità che conta, conta sempre il cuore, conta l’investimento di vita. La fede della vedova è viva e la fa vivere. Non le dà privilegi né le riempie la borsa, ma le allarga il cuore e le dà la gioia di sentirsi figlia di Dio, così sicura dell’amore del Padre da donare tutto il poco che ha. Questa donna, che convive col vuoto e ne conosce l’angoscia, è fiduciosa come gli uccelli del cielo, come i gigli del campo. E il Vangelo torna a trasmettere il suo respiro di liberazione.

(Ermes Ronchi)

1. Il gesto dell’obolo della vedova, su cui soffermiamo l’attenzione, è episodio in assoluto decisivo per la comprensione dell’intero scritto di Marco. Ne è una chiave di lettura, non a caso collocata tra la conclusione delle controversie di Gesù al tempio e sul tempio (Mc 11,27-12,40) e la profezia sulla distruzione del tempio (Mc13), con la proclamazione del Cristo pietra scartata divenuta pietra d’angolo di una nuova costruzione.

Opera fatta dal Signore, meraviglia ai nostri occhi (Mc 12,1-12; Sal 118,22-23). Non dunque di prima intenzione un racconto morale sulla generosità-non generosità, ma una narrazione esemplificativa del destino di morte di Gesù e del senso di quella morte e della intera sua vita.

2. Tutto muove da un atto di osservazione di Gesù, il quale «seduto di fronte al tesoro», alla cassetta cioè che raccoglieva le elemosine fatte al tempio, guarda la folla che vi depone la propria offerta. Sostanziosa, molte monete, quella di tanti ricchi, una cifra pressoché insignificante quella di una povera vedova, due monetine che fanno un soldo (Mc 12,41-42). All’osservazione Gesù fa seguire la chiamata a sé dei discepoli e l’interpretazione di quanto ha visto: questa vedova ha gettato più di tutti, tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere, non il superfluo (Mc 12,43-44). Non ha gettato cioè qualcosa ma ha buttato la sua stessa vita, il tutto di sé, questa la sua offerta per un mondo, aspetto da sottolineare, rappresentato da un tempio che non dà frutti e da gente che conta che si distingue per divorare le case delle vedove (Mc 12,40), dei poveri. In breve per un mondo non meritevole di ogni luogo e tempo, a cominciare da ciascuno e dalle proprie Chiese.

Un gesto assurdo, al di là di ogni logica, da parte di una creatura unica, la sola ad agire così, e per una realtà umana in declino che continua a tagliare i suoi figli minori (Mc 12,1-8), eppure amata al punto da dare tutto il proprio corpo e tutto il proprio sangue per essa (Mc 14,22-25). Gesù nella vedova ha letto se stesso e la sua morte così assurda, così inutile e così altamente significativa: è da dono radicale di sé a chi radicalmente ti nega che qualcosa di nuovo può nascere sotto il sole, le lacrime segno di una guarigione (Lc 22,62) operata da queste piaghe d’amore (1Pt 2,24).