Lectio – Anno B

Prima lettura: Sapienza 7,7-11

| Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l’oro al suo confronto è come un po’ di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l’argento. L’ho amata più della salute e della bellezza, ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. |

- Il brano appartiene alla seconda parte del libro della Sapienza, là dove viene presentato Salomone, il saggio per antonomasia e la sua ricerca per la sapienza. Dopo una prima parte che metteva in luce la piccolezza di Salomone (cf. 7,1-6), il nostro brano mette in luce il valore della sapienza. L’idea madre sta qui: la sapienza è superiore a tutte le ricchezze.

— Il v. 7 da l’intonazione perché qualifica la sapienza come dono di Dio, un bene che si chiede a Lui. Si tratta quindi di una realtà qualitativamente diversa da tutte quelle che l’uomo può acquisire da sé.

— I vv. 8-10 fanno l’inventario dei beni solitamente ricercati: potere (v. 8), ricchezza (v. 9), salute e bellezza (v. 10). Viene utilizzata la tecnica del contrasto e della sproporzione: non è neppure ipotizzabile un raffronto tra questi beni e la sapienza, tanto questa li supera di gran lunga.

— Il v. 11 recupera tutti i beni, come corredo della sapienza. Quindi, sembra suggerire l’autore, non viene snobbato nulla di quanto l’uomo incontra sulla terra.

L’implicita raccomandazione – sull’esempio di Salomone che sceglie e preferisce la sapienza – è di ricercare i beni del cielo (tale è appunto la sapienza), sapendo che «tutte queste cose vi saranno date in aggiunta» (Mt 7,33).

Seconda lettura: Ebrei 4,12-13

| La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. |

- Tra le ricchezze che il cristiano deve ricercare e possedere, va senz’altro annoverata la Parola di Dio. Il testo è un minuscolo ma prezioso trattato sul suo valore.

La Parola di Dio, presentata sotto la metafora della spada (cf. Ef 6,17; Ap 1,16), è detta viva (in greco posto enfaticamente all’inizio), forse perché compie azioni importanti, vitali. È attribuita alla Parola una specie di personificazione (cf. Is 55,10ss.), che si manifesta anche nella caratteristica dell’essere efficace e tagliente. Ad esso viene attribuito un potere di discernimento che spesso la coscienza non possiede, perché intrappolata nei meandri di false rappresentazioni. La Parola di Dio svolge quindi la preziosa funzione di indagare, illuminare, orientare.

Una vera bussola che il Signore pone sul cammino del credente e della comunità, per rendere più sicuro il suo cammino. Dono di Dio, è una ricchezza offerta agli uomini.

Vangelo: Marco 10,17-30

| [In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».] Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». |

Esegesi

La professione di fede di Pietro divide in due parti il Vangelo secondo Marco: se prima Gesù era impegnato ad annunciare la Buona Novella a tutti, ora, senza rinunciare ad istruire la folla, coagula il suo interesse sul gruppo dei Dodici che ha fatto l’opzione per Lui.

Troviamo materiale eterogeneo quanto a genere letterario, perché composto da un racconto di vocazione, da un ammonimento e da una risposta all’implicita richiesta di Pietro; però comune è la tematica, quella della ricchezza, una specie di filo conduttore che rinsalda le diverse parti. In dettaglio:

— Gesù incontra un ricco e lo chiama alla sua sequela, vv. 17-22; il racconto è animato dal movimento iniziale di correre incontro a Gesù in contrasto con quello finale di allontanamento; il primo movimento sottintende una gioia della ricerca, il secondo è accompagnato da tristezza.

— Colloquio di Gesù con i discepoli sulla ricchezza come ostacolo per l’ingresso nel regno dei cieli; la difficoltà viene superata dalla potenza divina, vv. 23-27.

— Problema di Pietro circa la ricompensa alla sequela e la conseguente risposta di Gesù; esiste una ricompensa immediata e una futura, vv. 28-31.

L’insegnamento rimbalza dai discepoli a tutti gli uomini che vogliono mettersi alla sequela di Cristo; esso porta luce e orientamento e, per il cristiano, diventa norma di vita.

Notiamo un inizio elettrizzante di uno che corre incontro a Gesù: si presagisce qualcosa di interessante. Al movimento spaziale l’evangelista Matteo aggiunge anche un movimento temporale: secondo lui si tratta di un giovane: per Marco è chiaramente un adulto perché dirà «fin dalla mia giovinezza». Oltre alla corsa, il mettersi in ginocchio davanti a Gesù, denota la stima verso il maestro di Nazaret. C’è grande aspettativa.

— «Maestro buono… Nessuno è buono, se non Dio solo». L’appellativo, di uso raro e insolito, sembra rifiutato da Gesù. In realtà, egli aiuta a capire dove sta la vera e unica sorgente della bontà, alla quale tutti devono attingere: il Padre; ce lo rammenta sempre la liturgia: «Padre santo, fonte di ogni santità…» (Prece eucaristica II). Chi ricerca la vita eterna, deve orientarsi verso quel Dio che ha espresso la sua volontà di santità nel decalogo.

— «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare…». Gesù cita la quintessenza dell’alleanza al Sinai: si allinea con la migliore tradizione biblica di cui afferma l’autenticità e di cui conferma la continuità. La proposta della ‘seconda tavola’, quella che contiene i doveri verso il prossimo, dimostra che qui si gioca la veridicità dell’amore a Dio.

— La risposta piace ma non propone nulla di nuovo: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». L’uomo che sta davanti a Gesù sente il bisogno di qualcosa che vada oltre; a lui il merito di aver intuito che Gesù può indicare quel qualcosa.

— Il salto di qualità arriva negli atteggiamenti e nei sentimenti prima ancora che nelle parole. L’evangelista Marco ha regalato all’umanità il particolare stupendo dello sguardo e dei sentimenti di Gesù: «fissò lo sguardo su di lui, lo amò». È un dettaglio di toccante tenerezza, esclusivo del secondo vangelo. La forza di quello sguardo e la carica di quell’amore spingono ad accogliere il novum che l’uomo aveva vagamente percepito in Gesù e che ora si sente proporre: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!».

— Tutto gravita attorno a due poli che bilanciano la risposta: «Va’, vendi» e «Vieni! Seguimi!». Sono due coppie di imperativi che vivono un drammatico contrasto: movimento di allontanamento il primo, di avvicinamento il secondo. L’originalità sta nel prospettare la povertà evangelica e la sequela di Cristo, l’una come condizione dell’altra: «Il vero modo di tesorizzare presso Dio è quello di dare. Uno non ha quanto ha accumulato, bensì quanto ha donato» (S. Fausti). In ogni caso ci si deve allontanare da qualcosa per incamminarsi dietro a Qualcuno. Idee e progetti che prima si realizzavano in proprio, ora si realizzano in società, meglio, in comunione.

— Gesù chiama quell’uomo a diventare suo discepolo; gli propone l’ideale suggestivo e arduo della sequela. Scrive Kierkegaard: «Diventare discepolo consiste nell’essere intimamente coinvolto in un drammatico e salutare confronto di contemporaneità con Cristo, invece di mantenersi nello stato di ammiratore disimpegnato». La vocazione a seguire Gesù esige un legame con la sua persona, perché Gesù non promette altro che se stesso e una rottura con il presente. Al di fuori di questa comunione saranno solo idee e progetti avventizi e sterili, destinati a vita breve e senza seguito. Il Cristo non chiede di essere sradicati o isolati, propone invece il legame e la comunione con Lui. Praticamente Gesù dice al ricco: «Seguimi!». Lui e Lui solo è la meta dei comandamenti, la loro pienezza Gesù riprende la domanda del suo interlocutore che voleva qualcosa di più. La risposta è Gesù stesso: è Lui che fa la differenza con la risposta tradizionale, pur valida, ma insufficiente.

— Quell’uomo ha paura dell’ignoto e preferisce l’ancoraggio al presente; perde il suo entusiasmo iniziale, smorzandosi in una tristezza che lo incupisce e lo allontana. La conclusione dell’episodio è quanto mai laconica: «Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni». Con il «se ne andò rattristato» si registra prima la tristezza che si e dipinta sul volto, all’esterno, seguita dalla motivazione «a queste parole»; si dà poi l’analisi psicologica dello stato d’animo con quel «scuro in volto» seguito dalla seconda motivazione «possedeva infatti molti beni». La tristezza esteriore è più immediata ed è causata dalle parole di Gesù ha valore più transitorio. L’afflizione invece pesca nel profondo, intacca tutta l’esistenza e proviene dalla ricchezza alla quale l’uomo è schiavisticamente legato.

Dalla corsa iniziale all’allontanamento finale: qui sta la miserevole vicenda di chi si arricchisce davanti agli uomini e non davanti a Dio.

— Sussiste per tutti il pericolo della ricchezza (vv. 23-27). L’accaduto diventa occasione per un salutare monito a tutta la comunità ecclesiale. Le parole di Gesù «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!» ghiacciano l’uditorio e gettano nella costernazione i discepoli. Va ricordato che i discepoli erano cresciuti alla teologia dell’Antico Testamento che considerava la prosperità materiale come il sacramento della benedizione divina. Non si sa fin dove la predicazione profetica e la teologia dei salmi fossero riuscite a intaccare lo zoccolo duro dell’opinione popolare, del resto ampiamente accolta e propagandata dalla classe dei sadducei. Di fatto coesistevano l’ideale dei poveri di JHWH che ponevano la loro fiducia esclusivamente in Dio e la prassi dei ricchi che si ritenevano depositari della benevolenza divina perché potevano disporre di beni materiali. A Gesù spetta il non facile compito di ribaltare un pensiero comune e di profilarne un altro. Quasi incurante dello shock provocato, rincara la dose: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio!». Gesù non fa sconti. Secondo lo stile orientale, l’idea viene sostenuta da un paragone: « È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». È una iperbole cioè una voluta esagerazione per far capire il messaggio (fallaci i tentativi di trasformare kamelos ‘cammello’ in kamilos ‘gomena corda di nave’, oppure di pensare ad una porticina delle mura di Gerusalemme denominata ‘cruna dell’ago’). Davanti ad una reale e consistente difficoltà, la soluzione viene dal Signore: «tutto è possibile presso Dio»; la frase, presa da Gn 18,14 (Sara e Abramo) ricorda il potere di Dio.

— Se quell’uomo ha fallito, i discepoli hanno lasciato tutto e seguito il Maestro, implicitamente viene chiesto che cosa toccherà loro (cf vv. 28-31). La risposta di Gesù è inaspettata e, come sempre, profonda: viene promessa una ricompensa futura, definitiva e una immediata, provvisoria. La prima è la «vita eterna», quella vita che il ricco aveva ricercato ma pure rifiutato, quella nella quale è impossibile entrare se si è ricchi. Quella provvisoria sta nel fatto che i discepoli di Cristo, rinunciando alla casa, alla famiglia e alla proprietà, ritrovano una nuova famiglia ed una casa nella comunità cristiana. Il pensiero è ben illustrato da Mc 3,34-35 dove Gesù aiuta a superare i legami familiari giuridici per ritrovare i legami della fede.

Meditazione

Il capitolo 10 del Vangelo di Marco, che stiamo ascoltando nella liturgia di queste domeniche, è un susseguirsi di domande rivolte a Gesù, che si lascia interrogare. Infatti il suo vivere tra di noi, la sua parola, il suo agire, suscita domande a donne e uomini spesso sicuri di sé, che volentieri evitano di mettere in discussione le loro abitudini e il loro modo di vivere. «La parola di Dio – e in Gesù la Parola si è fatta carne – è viva ed efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore». Così abbiamo ascoltato nella lettera agli Ebrei. Ci immaginiamo dal racconto evangelico un certo entusiasmo di quel tale, che corse incontro a Gesù, certo di avere una risposta a una domanda profonda che si portava nel cuore: «Che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Aveva osservato i comandamenti fin dalla giovinezza, come prescriveva la legge. Lo afferma in risposta al Signore quasi con una punta di orgoglio, ma anche di insoddisfazione, altrimenti perché si sarebbe rivolto a Gesù? Era un uomo buono, almeno si sentiva tale, se con tanta sicurezza dichiara l’adempimento dei comandamenti. Eppure, nel suo correre verso il Signore, nel suo domandare, emerge un bisogno e una richiesta di qualcosa di più. E il Signore «fissò lo sguardo su di lui, lo amò». È lo sguardo profondo di Gesù, che penetra al di là delle paure e delle sicurezze dell’uomo.

Con questo stesso sguardo Gesù aveva fissato Pietro nel momento del rinnegamento e della paura, quasi per ricordargli lo sguardo dell’inizio, quando il fratello Andrea lo aveva condotto da lui. È uno sguardo pieno di amore, con cui il Signore vuole rispondere in maniera profonda alla domanda di quell’uomo e di ognuno di noi. Esso, come per Pietro, diventa una domanda e un invito: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni e seguimi.» Gesù nel suo amore coglie ciò che manca alla vita di quell’uomo, ricco, ma in difetto, non realizzato, non pienamente uomo, uno che non era riuscito ancora a raggiungere la pienezza della sua vita. Non per nulla in Matteo è un giovane, quasi a dire qualcuno che ancora deve raggiungere la maturità deve realizzarsi. In Marco è semplicemente «un tale». Potrebbe essere qualsiasi di noi. In quello sguardo pieno di amore il Signore coglie la situazione di ognuno di noi e del mondo in cui viviamo: donne e uomini ricchi, sazi nel loro benessere, forse anche fedeli ai comandamenti oppure onesti, come tanti si credono, ma non pienamente umani. Gesù nel suo invito svela l’insoddisfazione ed anche, si potrebbe dire, l’immaturità di quel ricco, che si era creduto già vicino alla vita eterna. Egli sembra dire che non basta essere vicini alla vita eterna, se si vive insoddisfatti e in maniera non pienamente umana.

L’invito del Signore a quell’uomo ricco è molto chiaro. Sì, ti manca qualcosa di essenziale. Va’, vendi quello che hai, separati dai tuoi beni, lascia quello che credi il tuo tesoro, vivi la solidarietà con i poveri e avrai un tesoro nel cielo. «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire a Dio e la ricchezza», aveva detto parlando alle folle (Mt 6,24). La parola di Gesù è un ammonimento e un invito prezioso per la vita di ognuno di noi, non solo dei consacrati, come talvolta lo si intende. Gesù propone ad ogni discepolo un tesoro, che non è possibile acquistare, che non si ottiene con un benessere che lascia insoddisfatti. Questo tesoro è innanzitutto nel cielo. Ma il suo possesso comincia già fin da oggi. Infatti Gesù aggiunse: «Poi vieni e seguimi». La sequela è anche separazione da qualcosa di nostro. Noi a fatica sappiamo separarci da quello che abbiamo, anzi molti vivono per possedere, spendono energie e sostanze solo per il loro interesse. La vita dei poveri, la miseria di molti, non li tocca, non li muove a compassione. Lo aveva detto Gesù poco prima nel vangelo di Marco: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso», cioè si separi da se stesso, «prenda la sua croce e mi segua». (8,34). E più avanti: «Se la tua mano, il tuo piede, tuo occhio… ti scandalizzano, tagliali È meglio entrare nella vita con una mano, un piede, un occhio soli, che con due nella Geenna». (9,43-47). Oggi si fa fatica a rinunciare a qualcosa, anzi soprattutto nella crisi abbiamo paura di perdere il benessere in cui abbiamo vissuto. Così la misura è il calcolo, la paura fa alzare muri davanti agli altri, soprattutto ai poveri. «Seguimi» è un invito a vivere in maniera pienamente umana, a diventare grandi come Gesù nell’amore, a respirare la libertà del dare gratuitamente, così come abbiamo ricevuto. Ma quel ricco, conclude con una punta di amarezza il vangelo, «a queste parole si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni.» Nella paura di perdere quello che abbiamo, nell’attaccamento ai beni, crescono donne e uomini tristi, afflitti, insoddisfatti, mai lieti per quello che hanno, poco generosi e molto calcolatori, stretti di cuore. Sembra lo specchio di una grande parte del mondo in cui noi abbiamo la grazia di vivere.

Appaiono così più chiare le parole del Signore di fronte alla scelta dell’uomo ricco: «Quanto è difficile per coloro che hanno ricchezze entrare nel regno di Dio!» E i discepoli rimasero stupefatti e pieni di domande. «E chi può essere salvato?» Gesù per la seconda volta «fissò i discepoli e disse: “Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile presso Dio”». Ancora una volta lo sguardo di amore del Signore comprende il nostro smarrimento, soprattutto il senso di impossibilità, il pessimismo che domina il nostro cuore. La sua parola è un chiaro invito alla fede. Gesù ci insegna a credere, ad affidarci a Dio, a vincere la paura con la fiducia e l’ascolto. La fede fa vivere. Non solo! Quel seguimi è un invito a credere, a fidarsi, a non ascoltare le ragioni del nostro mondo ricco, rassegnato e insoddisfatto. Gesù non chiede di buttare a mare tutto quanto abbiamo: non è questo il senso della frase evangelica. La decisione che questa pagina evangelica vuole provocare in noi riguarda il primato da dare a Dio sopra ogni cosa. Gesù ci chiede di porre Dio al di sopra di tutto, anche dei beni che abbiamo, e. di considerare i poveri come nostri fratelli verso i quali siamo debitori di amore e di aiuto. Essi hanno diritto al nostro amore e al nostro aiuto. Quel che chiede il Signore, a prima vista, ha i tratti di una rinuncia e in parte lo è, ma è soprattutto una grande sapienza di vita. Ovviamente si tratta non della sapienza del mondo che spinge a rinchiudersi in se stessi e nelle cose del mondo, ma della sapienza che viene da cielo, di cui ascoltiamo dalle Sante Scritture: «La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto; non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l’oro al suo confronto è un po’ di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l’argento. L’ho amata più della salute e della bellezza, ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta» (Sap 7,8-10). La risposta di Gesù alla richiesta che Pietro ha fatto a nome dei discepoli spiega concretamente le conseguenze di tale sapienza evangelica: chi abbandona tutto per seguire Gesù (ossia, chi pone Gesù al di sopra di ogni cosa) riceverà in questa vita il centuplo e, dopo la morte, la vita eterna. È l’esatto contrario di quello che normalmente si pensa, ossia che la vita evangelica sia innanzitutto privazione. Così pensò anche l’uomo ricco. In verità, la scelta di seguire il Signore sopra ogni cosa è sommamente «conveniente», non solo per salvare la propria anima nel futuro, ma anche per gustare «cento volte» la vita su questa terra. Il brano tratto dal libro della Sapienza conclude: «Insieme a lei (la sapienza che viene dal cielo) mi sono venuti tutti i beni; nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile». Chi mette Dio al primo posto nella sua vita, entra a far parte della Sua «famiglia» ove trova fratelli e sorelle da amare, padri e madri da venerare, case e campi ove lavorare. Trova l’amore.

Quel seguimi conduce così i discepoli in un mondo largo, quello della famiglia di Dio, il mondo senza confini dei fratelli, delle sorelle, delle madri, dei padri, dei figli, dei campi e delle case. Qui noi già riceviamo il centuplo, ciò che quel ricco cercava senza saperlo. Questa condizione è come un’anticipazione della vita eterna, perché è il modo di vivere di Dio, non per sé, ma in comunione, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il Signore vuole che noi già fin da oggi gustiamo la gioia e la dolcezza di questa vita in comunione, che fa della libertà una scelta di amore, della ricchezza un dono immeritato, della vita cristiana una proposta spirituale in un mondo dominato dalle cose e dall’io. Nella Liturgia Eucaristica possiamo rendere lode e ringraziare il Signore con tutto il cuore perché ha guardato con amore a ognuno di noi e ci ha detto «seguimi». Ringraziamolo perché ci ha concesso la sapienza di una vita pienamente umana, perché guidata dalla luce del Vangelo.

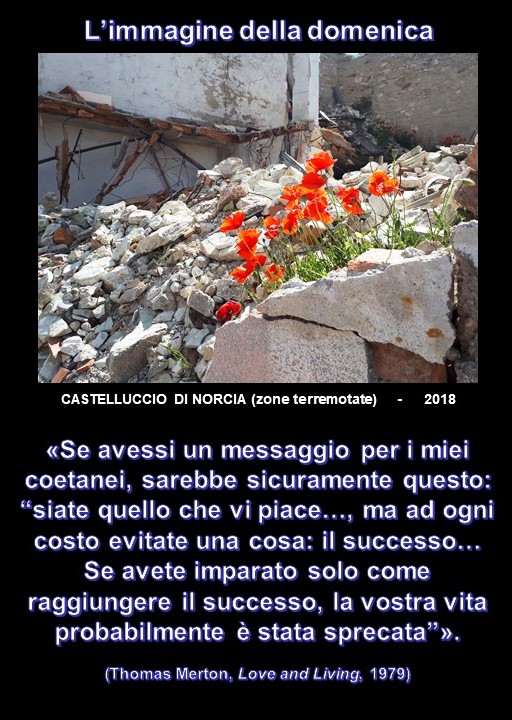

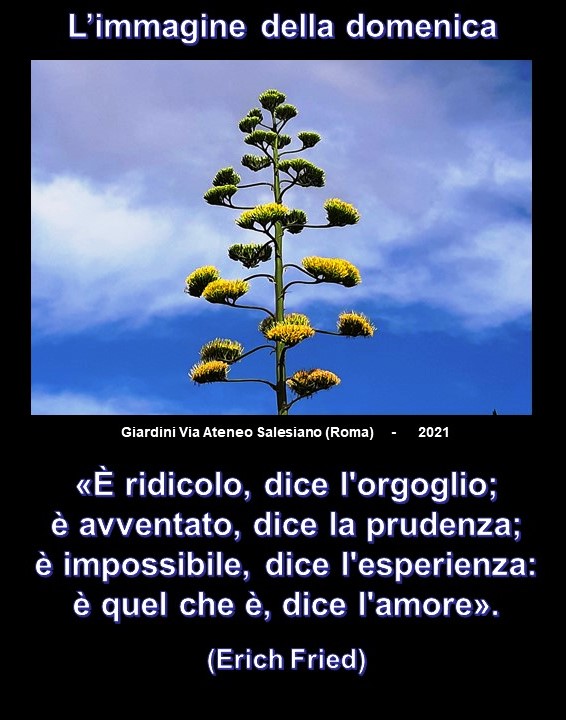

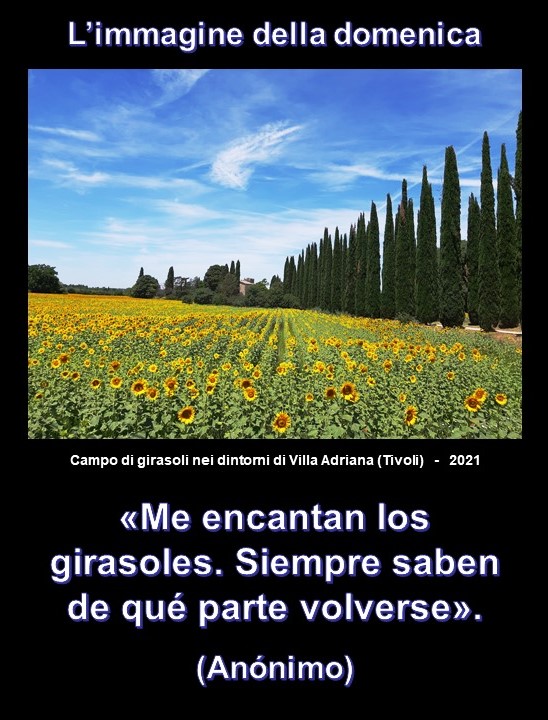

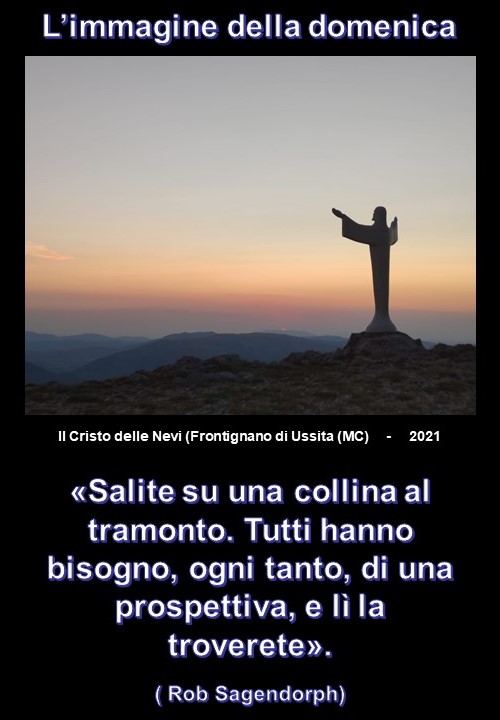

L’immagine della domenica

| Terminillo (Monti Reatini) – 2021 |

«La gente viaggia per meravigliarsi dinnanzi all’altezza delle montagne, alle enormi onde del mare, ai lunghi corsi dei fiumi, alla vastità dell’oceano, al movimento circolare delle stelle; eppure passano davanti a se stessi senza nemmeno accorgersene».

(Sant’Agostino)

Preghiere e racconti

“Perché gli adulti si affannano tanto ad accumulare cose?”

“Pensare che la felicità dipenda dal possesso di qualcosa è un autoinganno rassicurante. Siccome la cosa importante diventa avere o non avere, la ricerca si orienta verso qualcosa che è al di fuori di noi, evitandoci la fatica di guardare nella nostra interiorità. Seguendo questo ragionamento, possiamo essere felici senza cambiare, semplicemente ottenendo questo o quello.”

“E la gente non se ne rende conto?” insistette il giovane principe, che evidentemente faceva una gran fatica a credere che l’umanità fosse così cieca.”

“Il problema, mio giovane amico, è che la nostra società ha moltiplicato a tal punto le cose da desiderare che la gente non capisce di aver sbagliato strada finché non si è accaparrata l’ultima della lista. Lo sai come si aggrappano a qualsiasi possibilità, per remota che sia, pur di non ammettere che sbagliano e devono cambiare. Il fatto è che quando finalmente mettono le mani su questa benedetta ultima cosa, hanno perso la prima. Sono come quei giocolieri che lanciano in aria sette cappelli insieme. E pensa che sono solo sette! Ma la cosa peggiore è che la gente sa solo quello che vuole sul momento, quando è vicina a raggiungere ciò che voleva. E allora si scopre che quello che ritenevano il loro obiettivo finale non lo era davvero, e così sciupano la vita in una continua ricerca infruttuosa, saltando di cosa in cosa, come se questi oggetti fossero le pietre di un fiume che non finiranno mai di attraversare. In linea generale, chi è ossessionato dal desiderio di possedere rimane intrappolato nel futuro. Non vive mai il presente e non se lo gode, perché la sua attenzione è orientata a qualcosa che sta sempre per succedere.”

(A.G. ROEMMERS, Il ritorno del giovane principe, Corbaccio, Milano, 2012, 60,61)

Ti mancava una cosa sola

Non sappiamo il tuo nome, ma meglio così, sei tutti noi. Eri ancor giovane, dice qualcuno, ma avevi già un passato da raccontare e una posizione ce l’avevi, economica e non solo. Eri anche una persona perbene, un bravo ragazzo, come si dice.

Vorremmo tornare a quel tuo incontro straordinario con Gesù, il giorno che passò dal tuo paese. Chissà anche tu quante volte ci sarai ritornato su, col pensiero, nella tua vita di poi, nelle notti insonni o nelle pause del giorno.

Dovevi esserne rimasto affascinato. Dovevi aver detto anche tu: “Nessuno parla come costui!”. Quel giorno, mentre stava andandosene, non hai voluto perdere l’occasione di incontrarlo. Ti sei slanciato verso di lui senza ch’egli ti cercasse (o non era forse lui quella nostalgia d’infinito che già bruciava in te?), gli sei caduto alle ginocchia, come i tuoi servi davanti a te, gli ha posto la domanda cui solo lui, ne eri certo, poteva rispondere: “Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?”. Forse ne avevi sentito parlare da lui, fatto sta che tu ci credevi, che la tua storia non sarebbe finita su questa terra.

Il Maestro t’aveva rimesso, al di là di ogni infatuazione, davanti all’Unico buono. Lui dunque da amare anzitutto. E t’aveva snocciolato i comandamenti delle relazioni umane secondo Dio. Non era facile per te esservi fedele, ma ce l’avevi fatta. Non avevi ammazzato nessuno, lasciavi ad ognuno la sua donna e i suoi beni, e mai nessuno avevi danneggiato con la menzogna e l’inganno. Tuo padre e tua madre li avevi rispettati, ci mancherebbe altro. Con che gioia hai detto a Gesù: “Ho sempre obbedito a questi comandamenti”.

Gesù non ti ha guardato, semplicemente, come si guarda uno che parla; ti fissò, dice Marco, che, benché di poche parole, precisa: ti amò. Era come se volesse per primo offrirti quel più d’amore che stava per chiederti. “Una sola cosa ti manca: va’ vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi”.

Non avresti mai pensato che ti chiedesse tanto. Forse un’elemosina più consistente, pensavi, una preghiera più lunga, una penitenza. Ti è mancato il fiato. In un istante hai rivisto tutto quello che avevi e quello che speravi di avere. Il frutto delle fatiche dei tuoi padri e tue a chi non ne aveva diritto? e poi… seguire Gesù: dove? con che prospettive?

Inutile chiederti com’è stato che hai scelto liberamente eppure sei rimasto triste. La conosciamo questa tristezza, questa falsa libertà. Il dramma di non volare alto per godere a bassa quota eppure rimanere infelici. L’impotenza di vedere il bene, di volerlo anche, senza riuscire a sceglierlo. Eccome, se ti capiamo.

Vorremmo però capire che cosa non ha funzionato nella tua storia, cioè nella nostra. Anche Simone e Andrea non avevano ancora capito niente di Gesù, anzi, non gli avevano neppure fatto la tua bella domanda, e forse non erano neppure osservanti come te. Eppure, subito, l’hanno seguito. Perché loro sì e tu no?

“Perché aveva molti beni”, sembra aiutarci Marco. Il mistero della ricchezza! S’attacca al cuore, alla mente, alla volontà come una zavorra. Uno apre le ali e non sa più volare. Uno prova ad amare e non dà che qualche battito. Uno prova a camminare, ma non ce la fa a trascinare tutto. Ad ascoltare, ma le orecchie sono tappate. A vedere, ma è come se non vedesse. Esigenze, esigenze, esigenze. Guai se manca una cosa, guai se non c’è l’altra.

A differenza di te che almeno te ne sei andato triste e hai misurato l’enorme nostalgia che, chissà, forse un giorno avrebbe potuto spingerti a tornare, noi invece crediamo che si può mettere insieme l’avere molto e la vita eterna, l’accumulo dei beni e la fede in Gesù Cristo. Credici, amico lontano, siamo ben più disgraziati noi. Fa’ una cosa, regalaci un po’ della tua tristezza, anzi tutta.

La conoscenza di sé e conoscenza di Dio

La tradizione islamica ha conservato un hadît secondo il quale chi conosce se stesso conosce il suo Signore. Un passo neotestamentario è significativo di questa ricerca concomitante di sé e di Dio. In Mc 10,17-22, «un tale», un personaggio anonimo, dunque in cerca della propria identità, corre da Gesù e si getta ai suoi piedi interrogandolo su come ottenere la vita eterna (v. 17). In questa persona (che non è «un giovane» come in Mt 19,20 e neppure «un capo» come in Lc 18,18, ma appunto solo «un tale») si coniugano dunque ricerca di Dio e ricerca di identità personale. E questa ricerca si esprime in una domanda: «Che cosa devo fare?» (v. 17). La risposta di Gesù non è estrinseca, non è rivolta verso l’esterno, non è sbilanciata sul piano del «fare», ma propone un itinerario interiore. Gesù pone una contro-domanda che conduce il suo interlocutore a interrogarsi sul movente profondo, sul perché di quella ricerca. Gesù lo fa andare al fondo di se stesso. L’itinerario che Gesù propone comprende infatti, anzitutto, la conoscenza di sé, l’ordinamento delle relazioni umane con gli altri, con le realtà esterne, con la propria storia famigliare (i comandi etici del decalogo ricordati nel v. 19). Quindi, la rivelazione della povertà profonda, della mancanza che abita il suo interlocutore («una cosa ti manca»: v. 21), non dopo però avergli apprestato lo spazio di amore al cui interno accogliere tale rivelazione e superarla grazie alla relazione con Gesù stesso (v. 21: «Gesù fissatelo lo amò e gli disse: “… vieni e seguimi”»). Conoscenza di Dio e conoscenza di sé, dice questo testo, passano attraverso l’adesione alla persona di Gesù Cristo. L’anonimo interlocutore di Gesù però rifiuta il rischio del farsi amare e di ricevere la propria identità nella relazione con un altro, e così resta senza nome, senza volto, definito solamente da ciò che ha, da ciò che possiede: «Se ne andò afflitto perché aveva molti beni» (v. 22).

(Luciano MANICARDI, La vita interiore oggi. Emergenza di un tema e sue ambiguità, Magnano, Qiqajon, 1999, 12-13).

Quello che non abbiamo cercato

“Michail […] non si vantò mai delle grandi ricchezze che aveva accumulato. Diceva che nessuno merita di possedere un centesimo in più di quanto è disposto a cedere a chi ne ha più bisogno di lui. La notte in cui conobbi Michail mi disse che, per qualche motivo, la vita è solita offrirci quello che non abbiamo cercato. A lui aveva concesso ricchezza, fama e potere, mentre desiderava soltanto la pace dello spirito e di poter tacitare le ombre che gli tormentavano il cuore…”.

(Carlo Ruiz ZAFÓN, Marina, Mondadori, 2009, 248-249).

Incontrare Cristo

«Incontrare Cristo significa mettervi sulla strada dell’esperienza dell’amore, della gioia, della bellezza, della verità. Decidere di non custodire e di non approfondire il segreto dell’incontro con lui equivarrebbe a condannarsi a una vita senza senso e senza amore. Vorrei soprattutto dirvi, non abbiate paura, non abbiate timore di aprirvi a Cristo, di entrare nel suo mistero».

(Card. C.M. Martini).

«Non potete servire a Dio e a mammona»

Pensiamo all’episodio emblematico del giovane ricco che non riesce a staccarsi dal fasto del suo palazzo per seguire Cristo (Matteo 19,16-26). La frase paradossale che suggella quell’evento è netta: «È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli». Luca, che è l’evangelista dei poveri, offre un intero brano centrato sulla ricchezza «disonesta e iniqua» ( 16,1 -13). In esso ricorre al termine mammona per definire quei tesori materiali che occupano cuore e vita dell’uomo. Si tratta di un vocabolo aramaico che indica i beni concreti, ma che contiene al suo interno la stessa radice verbale della parola amen, che denota la fede.

La ricchezza diventa, quindi, un idolo che si oppone al Dio vivente e la scelta del discepolo dev’essere netta: «Non potete servire a Dio e a mammona». Eppure questo non significa un masochismo pauperista. Gesù si preoccupa dei miseri e invita a sostenerli coi propri mezzi come fa il Buon Samaritano nella celebre parabola. La ricchezza può diventare una via di salvezza se è investita per i poveri: «Vendete ciò che avete e datelo in elemosina; fatevi un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma» (Lc 12,33).

(Gianfranco Ravasi, La “ricchezza” in «Famiglia cristiana» (2006) 40,131).

Ricchezza-Felicità

1. Marco narra di un tale (Mc 10,17), giovane di età secondo Matteo (Mt 19,20), notabile non più giovane secondo Luca (Lc 18,18.21), di condizione benestante: «Possedeva molti beni» (Mc 10,22), «era molto ricco» (Lc 18,23). Un possidente con un interrogativo che gli attraversa l’anima, è nell’abbondanza economica e nella stima sociale, ha ereditato l’ereditabile, eppure è inquieto e non pienamente soddisfatto.

Gli manca qualcosa, un deficit che fa di quell’uomo un essere di ricerca che con sollecitudine non teme di varcare la soglia della sua abitazione e della sua condizione per incrociare, quale mendicante di frammenti di luce, la via di un tale di nome Gesù che passava di là. Un caso che il desiderio di trovare una via d’uscita alla propria domanda ha convertito in evento, quello dell’incontro. Una prima annotazione. Solo il desiderio di altro e di incontri di senso fa dell’io murato in se stesso, nelle sue sicurezze e nelle sue paure un «homo viator», una creatura della strada capace di fiutare chi passa per via.

E’ il caso del ricco del racconto evangelico che spinto dalla brama di una parola di sale al suo interrogativo esce dai suoi confini, corre da Gesù, si inginocchia davanti a lui e lo rende partecipe del suo problema: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» (Mc 10,17). Da annotare come quest’uomo di domanda e di ricerca si riveli altresì uomo di discernimento, indice dell’urgenza del saper distinguere i buoni dai cattivi maestri, una soglia non sempre facile da varcare.

E uomo di invocazione, la sua sete di conoscenza del che fare si affida a una fontana di nome Gesù detto Maestro perché sa insegnare, sa cioè trasmettere segni, parole-simboli-gesti, che sono chiavi di lettura in grado di orientare in positivo il cammino dell’uomo dentro la complessità del reale. Detto Maestro buono perché insegna ciò che è buono-bene (Mt 19,17), vale a dire Dio e la sua via, e perché testimonia con la vita ciò che insegna. In lui parola e gesto sono indissolubilmente congiunti.

2. La narrazione evangelica è davvero una «lezione magistrale» nel suo iniziare a una intelligenza semplice e profonda della figura della «soglia», nel suo dirci che il confine lo si varca quando si coniugano percezione di una mancanza, desiderio di colmarla e coraggio di attingere acqua che sgorga da presenze di saggezza, veicoli della Sapienza di Dio fatta carne in Gesù. E’ questa la prima tappa di un cammino a cui segue quella della indicazione della via da intraprendere per pervenire alla meta della vita eterna, la via del prendere in mano la propria vita e del chiedersi qual’è la ragione vera che la sostiene e la dirige.

Ragione che di fatto diventa legge al cammino dell’uomo, legge che per Gesù sono i comandamenti definiti dalla Torà, specificatamente quelli della seconda tavola che si riferiscono ai doveri verso il prossimo; precetti da leggersi alla luce dell’«amerai il prossimo tuo come te stesso» (Lv 19,18). In sintesi l’esodo verso la terra promessa di una vita bella e buona, umanissima quindi e sottratta al potere della morte, è la via del bene a cui si accede, suggerisce Gesù, varcando la soglia della Legge-Torà.

Alla domanda che aprendo varchi introduce nei sentieri della ricerca succede la sorpresa di un incontro che apre la porta a una parola di senso, a un esistere che trasforma il presente e dischiude al futuro. Un esserci nel bene nella lucida, amata e voluta consapevolezza che cosa buona è non uccidere l’uomo: il suo sangue, i suoi legami e il suo diritto a relazioni nella non doppiezza, nella non illusione e nell’onore (Mc 10,19), e non sono che esempi, sono il tuo limite e la tua verità.

Il volto dell’altro, che è insieme interpellazione categorica e invocazione struggente a non essere violato in sé, nei suoi affetti, nei suoi pensieri e nelle sue cose, diventa la rivelazione del tuo volto, della tua verità: divenire il custode dell’altro. Senza condizioni come testimonierà il consegnarsi in amore e libertà di Gesù a coloro che lo hanno consegnato a morte.

Una soglia, questa della custodia, attraversata dal ricco: «Maestro,tutto questo l’ho custodito fin dalla mia giovinezza» (Mc 10,20), una confessione che libera in Gesù uno sguardo d’amore nei suoi confronti tradotto in una singolarissima parola: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi! Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni» (Mc 10,21-22).

La soglia data da una chiamata personalissima, il passare oltre divenendo compagno di viaggio di un amico trovato condividendone il sogno di dedizione incondizionata di sé e di donazione totale di ciò che si ha a vantaggio del povero mondo, non è stata varcata. A motivo di un amore più grande, la ricchezza.

E un uomo chiamato a divenire senza riserve la sua verità, il perdersi per un amico e il perdere per i poveri, ciò che gli mancava per essere compiutamente se stesso, nel negarsi a questo finisce per varcare la soglia dell’oscurità e della tristezza. La luminosità e la gioia di chi si consegna all’orizzonte del dono lasciano il posto all’oscurità e alla tristezza figlie della conservazione di sé e di ricchezze murate.

3. Un capitolo attualissimo, quello del rapporto ricchezza-felicità sotteso al brano evangelico. Il ricco che ha varcato la soglia della giusta domanda, se vi sia un presente che meriti futuro e un modo di essere e di esistere che renda sensato e felice il giorno dato a vivere, giorno proteso a una fioritura che neppure la morte può interrompere, si è arrestato dinanzi alla proposta e da quel momento, le cose non saranno più come prima, entra nella tristezza, si è preclusa la felicità.

(Giancarlo Bruni)

Quali sono i criteri per un giusto rapporto con il denaro?

Il denaro serve in primo luogo a sostenere le spese necessarie per mantenersi. Infatti, serve ad assicurarsi il sostentamento anche per il futuro. È quindi sensato mettere da parte dei soldi e investirli bene, in modo da poter vivere nella vecchiaia senza paura della povertà e della miseria. Ma nei confronti del denaro dobbiamo sempre essere consapevoli che è a servizio degli uomini e non viceversa.

Il denaro può dispiegare anche una dinamica propria. Ci sono persone che non ne hanno mai abbastanza. Vogliono averne sempre di più. Ed eccedono nel preoccuparsi per la vecchiaia. In ultima analisi diventano dipendenti dal denaro. Nel rapporto con il denaro dobbiamo rimanere liberi interiormente e non lasciarci definire sulla base del denaro e nemmeno lasciarci dominare da esso. Se giustamente si dice che il denaro è al servizio dell’uomo, allora non dovrebbe essere solo al mio servizio, ma anche a quello degli altri. Con il mio denaro ho sempre una responsabilità nei confronti degli altri. Le donazioni a favore di una causa buona sono solo una possibilità di concretizzare questa responsabilità. Da dirigente d’azienda posso creare posti di lavoro sicuri mediante investimenti e, in questo modo, essere al servizio degli altri. O sostengo progetti che aiutano a vivere in modo più umano. Importante è l’aspetto del servizio agli altri e della solidarietà: soprattutto l’evangelista Luca ci ammonisce a tenere un atteggiamento di condivisione reciproca.

Ci sono risposte diverse relative al modo di investire bene denaro per il futuro. Non da ultimo la decisione dipende dalla psiche del singolo. Uno accetta più rischi, l’altro meno, perché preferisce dormire sonni tranquilli. Ma anche qui si tratta di utilizzare i soldi in modo intelligente. Tuttavia, è necessaria sempre la giusta misura, che argina la nostra avidità. E sono necessari criteri etici. Non dovremmo depositare i soldi solo dove ottengono gli utili maggiori, ma piuttosto dove vengono tenuti in considerazione criteri etici. Oramai molte banche offrono fondi etici, che investono solo in aziende che corrispondono alle norme della sostenibilità, del rispetto delle dignità umana e dell’ecologia. Decisivo per il rapporto, con il denaro: non dobbiamo soccombere all’avidità. È necessaria soprattutto la libertà interiore.

(Anselm GRÜN, Il libro delle risposte, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2008, 157-158).

Che cosa è tuo?

«A chi faccio torto se mi tengo ciò che è mio?», dice l’avaro. Dimmi: che cosa è tuo? Da dove l’hai preso per farlo entrare nella tua vita? I ricchi sono simili a uno che ha preso posto a teatro e vuole poi impedire l’accesso a quelli che vogliono entrare ritenendo riservato a sé e soltanto suo quello che è offerto a tutti. Accaparrano i beni di tutti, se ne appropriano per il fatto di essere arrivati per primi. Se ciascuno si prendesse ciò che è necessario per il suo bisogno e lasciasse il superfluo al bisognoso, nessuno sarebbe ricco e nessuno sareb-be bisognoso.

Non sei uscito ignudo dal seno di tua madre? E non farai ritorno nudo alla terra? Da dove ti vengono questi beni? Se dici «dal caso», sei privo di fede in Dio, non riconosci il Creatore e non hai riconoscenza per colui che te li ha donati; se invece riconosci che i tuoi beni ti vengono da Dio, spiegaci per quale motivo li hai ricevuti. Forse l’ingiusto è Dio che ha distribuito in maniera disuguale i beni della vita? Per quale motivo tu sei ricco e l’altro invece è povero? Non è forse perché tu possa ricevere la ricompensa della tua bontà e della tua onesta amministrazione dei beni e lui invece sia onorato con i grandi premi meritati dalla sua pazienza? Ma tu, che tutto avvolgi nell’insaziabile seno della cupidigia, sottraendolo a tanti, credi di non commettere ingiustizie contro nessuno?

Chi è l’avaro? Chi non si accontenta del sufficiente. Chi è il ladro? Chi sottrae ciò che appartiene a ciascuno. E tu non sei avaro? Non sei ladro? Ti sei appropriato di quello che hai ricevuto perché fosse distribuito.

Chi spoglia un uomo dei suoi vestiti è chiamato ladro, chi non veste l’ignudo pur potendolo fare, quale altro nome merita? Il pane che tieni per te è dell’affamato; dell’ignudo il mantello che conservi nell’armadio; dello scalzo i sandali che ammuffiscono in casa tua; del bisognoso il denaro che tieni nascosto sotto terra. Così commetti ingiustizia contro altrettante persone quante sono quelle che avresti potuto aiutare.

(BASILIO DI CESAREA, Omelia 6,7, PG 31,276B-277A).

Preghiera

Sono io, Signore, Maestro buono, quel tale che tu guardi negli occhi con intensità di amore. Sono io, lo so, quel tale che tu chiami a un distacco totale da se stesso.

È una sfida. Ecco, anch’io ogni giorno mi trovo davanti a questo dramma: alla possibilità di rifiutare l’amore. Se talvolta mi ritrovo stanco e solo, non è forse perché non ti so dare quanto tu mi chiedi? Se talvolta sono triste, non è forse perché tu non sei il tutto per me, non sei veramente il mio unico tesoro, il mio grande amore? Quali sono le ricchezze che mi impediscono di seguirti e di gustare con te e in te la vera sapienza che dona pace al cuore?

Tu ogni giorno mi vieni incontro sulla strada per fissarmi negli occhi, per darmi un’altra possibilità di risponderti radicalmente e di entrare nella tua gioia. Se a me questo passo da compiere sembra impossibile, donami l’umile certezza di credere che la tua mano sempre mi sorreggerà e mi guiderà là, oltre ogni confine, oltre ogni misura, dove tu mi attendi per donarmi null’altro che te stesso, unico sommo Bene.

* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.

– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.

—

– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2002-2003; 2005-2006- .

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. II: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.

– E. BIANCHI et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Anno B, Milano, Vita e Pensiero, 2008.

– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia, Milano, Vita e Pensiero, 2011.

– J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.

—

– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi