Cantico dei cantici, un convegno a Venezia

di Viviana Kasam

Del Cantico dei Cantici si parlerà per tre giorni a Venezia, dal 3 al 6 novembre, in un convegno organizzato dall’Università Ebraica di Gerusalemme che metterà a confronto studiosi delle religioni, filosofi, scrittori per esaminare il Cantico in tutti i suoi aspetti: quello letterario/poetico, quello mistico, quello filosofico, e il rapporto con altre tradizioni in cui il sesso può essere una strada per raggiungere l’estasi spirituale (per esempio il buddismo tantrico).

Ai seminari in inglese in francese (non è prevista la traduzione in italiano) parteciperanno Moshe Idel, considerato oggi il massimo studioso di Kabbalah , la scrittrice francese Eliette Abécassis, i filosofi Ami Bouganim e Monique Canto- Sperber (che insegna all’Ecole Normale Supérieure di Parigi), Yair Zakovitch, uno dei più quotati esperti biblici, Marco Ceresa docente di letteratura cinese e studi culturali dell’Asia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, Guy Stroumsa, professore di religioni comparate dell’Università Ebraica di Gerusalemme, il presidente della stessa Università Menachem Ben Sasson, specialista di ermeneutica biblica, Clemence Boulouque, scrittrice specializzata in Kabbalah e misticismo e Haim Baharier, noto per le sue vertiginose lezioni di ermeneutica biblica. E il giornalista Gad Lerner, che parteciperà a un dibattito di grande attualità, domenica mattina, su sesso e potere.

Intervista a Moshe Idel, Haim Baharier e Enzo Bianchi

a cura di Viviana Kasam

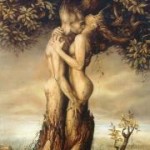

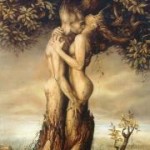

Il Cantico dei Cantici: il poema d’amore più conosciuto, più commentato, più tradotto nella Storia, e anche il più misterioso. Che cosa significa il titolo? Perché un poema così fortemente erotico è stato assunto sin dall’antichità (Concilio di Yavnè, 90 d.C.), nel canone dell’Antico Testamento? E come mai nelle tradizioni religiose dell’occidente, quella ebraica, quella cattolica, quella cristiana, la letteralità del testo, che descrive senza mezzi termini un amplesso, è tata “freudianamente” rimossa in favore di una interpretazione mistica spesso tirata per i capelli, così forzata nel diniego dell’evidenza da apparire quasi assurda ad un occhio laico e smaliziato?

Giriamo i quesiti a Moshe Idel, considerato oggi il massimo studioso di mistica ebraica, che insegna alla cattedra che fu di Gershom Scholem, Haim Baharier, famoso per le sue lezioni di ermeneutica biblica diventate cult, e Padre Enzo Bianchi, fondatore e priore della Comunità monastica di Bose, scrittore, editore di Qiqajon, profondo conoscitore e interprete delle Scritture.

Perché il titolo?

Baharier: Se abbracciamo ciò che dice Rashi al riguardo si tratterebbe di una valutazione qualitativa: un canto sopra ogni canto. Oppure un canto per tutti i canti. Seguendo invece il commento di Rabbi Israel Salanter, il Cantico dei Cantici è un testo paradigmatico della pluralità dei significati e nello stesso tempo dell’univocità: ossia una voce profonda, separata, sempre identificabile.

Bianchi: Questo titolo – che coincide con la prima riga del testo: “Cantico dei Cantici, che è di Salomone” – è un superlativo, dunque indica “il canto per eccellenza”, il più sublime tra tutti i canti cantati in Israele. I rabbini dicevano che c’è una corrispondenza tra questa espressione e il Santo dei Santi, ovvero il luogo più interno del Tempio, sede della presenza di Dio. E’ un modo simbolico per affermare che la parola di Dio è presente più che mai in questo piccolo gioiello letterario.

Dunque l’autore fu davvero il re Salomone?

Baharier: Dal punto di vista storico saremmo legittimati ad avere dei dubbi. Se però immaginiamo una sorta di casting dobbiamo ammettere che il ruolo di autore del Cantico ben si addice a Re Salomone.

Idel: Ritengo di no, il testo è probabilmente più tardo di qualche secolo rispetto al regno di Salomone, ma questa attribuzione è stata fondamentale per far adottare il Cantico nel canone biblico.

Bianchi: Non è realistico attribuirlo al Re Salomone. Però c’è un senso logico in questa attribuzione, legato al fatto che nel testo viene citato alcune volte (per l’esattezza sei) proprio il Re Salomone. Approfondendo questo dato, potremmo chiederci: per una innamorata il suo amato non è forse sempre un re? In quest’ottica è bello pensare che i due ersonaggi siano in qualche modo un re e una regina, anche se nella realtà materiale del testo sono più probabilmente un pastorello e una pastorella. L’amore descritto è quello di due ragazzi, è l’amore di tutti i ragazzi innamorati. L’autore, hiunque egli sia, è certamente un poeta raffinato, capace di descrivere l’amore con grande maestria.

Ma di quale amore stiamo parlando: amore sacro, amore profano, o entrambi?

Idel: Secondo il suo significato originario, è un canto erotico secolare, che solo più tardi è stato allegorizzato sia nella tradizione ebraica che in quella cristiana, per adattarsi a nuovi valori religiosi emersi più tardi, a partire dal primo secolo dopo Cristo.

Bianchi: Direi che il Cantico celebra l’amore umano in tutte le sue infinite sfaccettature, alle quali si può alludere solo in chiave poetica: la lontananza, il cercarsi, il rincorrersi, il ritrovarsi, l’amplesso… E’ significativo che il nome di Dio compaia solo alla fine, quando si dice che l’amore è una fiammata, è un fuoco divino. In questo senso, nella tradizione ebraica il Cantico è diventato ben presto simbolico dell’amore di Dio per il suo popolo; nella tradizione cristiana è normalmente simbolico dell’amore tra Cristo e la Chiesa o, in ambienti monastici, tra Dio, tra Cristo e il singolo credente. In questo cammino il senso letterale del Cantico fu totalmente oscurato. Quando però si trattò di inserire questo poema nel canone dell’Antico Testamento molti si opposero, proprio per gli espliciti riferimenti al sesso contenuti in queste pagine. Fu Rabbi Akiva a farcelo entrare, durante il Concilio di Javne (fine del I secolo d.C.), insistendo sull’interpretazione simbolica di cui si diceva.

Celebri sono le parole da lui usate per giustificare tale inserimento: “Il mondo intero non è degno del giorno in cui il Cantico dei Cantici è stato donato a Israele: tutte le Scritture infatti sono sante, ma il Cantico dei Cantici è il Santo dei Santi!”

in “www.ilsole24ore.com” del 30 ottobre 2011

Altri contributi

“Dopo tanta caccia al vuoto di Dio, sembra Ceronetti aggrapparsi alla preda di quelle consonanti materiche dei dossi e delle pietraie semitiche, quasi per scongiurare l’aveu della conclusione: «Forse perché sei la sera, la morte velata – Cantico, sacro Cantico – di te ho paura”. Il suo non dar tregua al testo…, il suo annerire di contrasti violenti i fondali… non fa che aumentare il fascino della tradizione del Cantico”

“La mia verità attuale sul ‘Cantico’ è questa: il ‘Cantico’ non è un testo mistico. Ha un doppio senso, ne è farcito, ma non un doppio fondo. Canta l’amore bucolico in modi che in nulla corrispondono ai nostri, di vivere e di concepire l’amore… Il Dio biblico integrale cercàtelo altrove: nei Profeti, nel libro dei Salmi, nell’Esodo, se vi può consolare…”