European Religious Education EREnews© 2017/2

Rassegna trimestrale

di informazioni sulla gestione

del religioso nello spazio

pubblico educativo e accademico in Europa.

per la consultazione:

EREnews 2017-2

European Religious Education EREnews© 2017/2

Rassegna trimestrale

di informazioni sulla gestione

del religioso nello spazio

pubblico educativo e accademico in Europa.

per la consultazione:

XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Prima lettura: Isaia 55,10-11

|

Così dice il Signore: «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata». |

L’ottimismo soggiacente a questa immagine della terra resa fertile dalla pioggia e dalla neve, è in sintonia con l’interpretazione positiva della parabola del seminatore proposta nel Vangelo. Questi due versi così pieni di speranza, chiudono il messaggio salvifico del Secondo Isaia (Is cc. 40-45) immediatamente prima della conclusione contenuta nei vv. 12-13 seguenti. Tutto il discorso di questo profeta, che annuncia e prepara la fine imminente dell’esilio babilonese (587-538 a.C.), fa un uso abbondante di immagini legate alla vegetazione, proiettata per contrasto nello scenario desolato del deserto che separa Babilonia dalla Palestina. Il deserto si deve riempire di piante e di corsi d’acqua (cf 41,18-19), per alleggerire i disagi degli esuli che, come in un nuovo esodo, fanno ritorno in patria.

Ma l’immagine usata nel nostro piccolo brano, ha ormai dimenticato le sperdute distese del deserto, per far riferimento al piccolo pezzo di terra coltivato della Palestina, che ha bisogno della pioggia e della neve perché il contadino che l’ha prima seminato possa vedere coronati i suoi sforzi. L’efficacia di questa irrigazione naturale per il raccolto è qui l’immagine della stessa parola di Dio che, scendendo dall’alto come promessa di salvezza, è stata annunciata dal profeta ad un popolo sfiduciato ed incredulo. In una visione di fede, la natura tutta, come la storia, è subordinata alla volontà di Dio, che le ordina alla salvezza dell’uomo.

Il tema della vegetazione viene ripreso, con toni ancora più lirici, nel salmo responsoriale (Sal 65,10-14), che ci riporta un inno di ringraziamento per il raccolto che è stato abbondante grazie alle piogge che il Signore ha mandato nella terra. Egli ha benedetto ogni fase dei lavori agricoli a partire dal momento in cui tracciavano i solchi con l’aratro. Ma anche i pascoli hanno fruito della sua benedizione. Ora nella terra d’Israele «tutto canta e grida di gioia» (v. 14).

Seconda lettura: Romani 8,18-23

|

Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha sottoposta – nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. |

È dalla X Domenica che leggiamo brani della Lettera ai Romani, la quale ci accompagnerà fino alla XXIV Domenica: essa ci presenta in compendio tutta la storia della salvezza secondo la più tipica visione di S. Paolo. Il brano di oggi, che tratta del compimento escatologico della salvezza, crea un forte contrasto con il senso di gioiosa compiutezza che si riscontra nel Salmo responsoriale. Non siamo più a goderci i frutti del raccolto della terra, ma ad attendere il rivestirsi di gloria dell’intera creazione, che geme e soffre nelle doglie del parto. Perciò ci troviamo in una condizione di caducità e di gemito.

Questo aspetto negativo è ricordato solo in funzione della speranza della compiutezza della nostra salvezza, che comprende pure la redenzione del nostro corpo, e perciò la liberazione da tutti i disagi legati alla nostra condizione corporale. La nostra redenzione si è compiuta ancora, in uno stadio germinale, con il dono dello Spirito.

Vangelo: Matteo 13,1-23

|

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaìa che dice: “Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca!”. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno». |

Esegesi

Il c. 13 del Vangelo di Matteo raccoglie sette parabole sul mistero del regno dei cieli. È un insegnamento che Gesù offre a una folla innumerevole, pur nella consapevolezza che pochi lo accoglieranno: le prime reazioni alla sua missione lo lasciano già presagire. La domanda che pongono i discepoli (v. 10) e la risposta di Gesù (vv. 11-17) ribadiscono ulteriormente il significato di questa parabola che apre la serie. Attraverso le immagini del seme e del terreno, infatti, è rappresentata la vicenda della parola di Dio, che come un seme ha un immenso potenziale di vita, ma può svilupparlo solo a misura dell’accoglienza che riceve. La forma parabolica somiglia all’involucro coriaceo di certi semi: protegge il significato dell’insegnamento di Gesù, perché «a colui che non ha» il desiderio sincero di comprendere e convertirsi sia «tolto anche quello che ha»: l’ascolto disimpegnato, l’interesse superficiale di un momento (vv. 10-13). Eppure Dio, nella sua gratuità, supera l’ostinazione che indurisce il cuore dell’uomo: il seminatore della parabola getta ovunque la sua semente, senza risparmio e senza calcolo; la «parola del Regno» (v. 19) va comunque annunziata (vv. 3s. e 14s.) e proposta alla collaborazione di ciascuno. E questa incomincia con un ascolto attento, intenso, disponibile alla Parola, così che essa possa penetrare profondamente nel cuore e risanarlo (v. 15b). Il centro dell’essere umano, infatti, può essere malato: durezza, superficialità, molteplicità di interessi egoistici sono i mali messi in luce dall’immagine dei terreni in cui il seme non potrà svilupparsi (vv. 19-22). Ma quando

la Parola è accolta da un cuore buono, giungerà sicuramente ad effetto e porterà il suo frutto di grazia, in misura variabile a seconda della corrispondenza di ciascuno al dono di Dio (v. 23).

Meditazione

Che sia paragonata alla pioggia e alla neve che fecondano la terra e consentono ai semi di fruttificare (prima lettura) o al seme seminato dal seminatore che da frutto in proporzioni diverse (vangelo), la parola di Dio manifesta un’efficacia che non è assolutamente dell’ordine della magia, ma che richiede la sinergia dell’uomo.

Il testo di Is 55,10-11 afferma che la parola uscita dalla bocca di Dio non ritornerà al Signore «senza effetto». Vi è un iter della parola di Dio che è compiuto quando essa, dopo essere stata pronunciata da Dio, ritorna a Dio. Ed essa vi ritorna in forma di lode e ringraziamento, di supplica e invocazione, di preghiera personale e comunitaria, di orazione e di liturgia. Non a caso la preghiera dei Salmi, risposta umana alla parola di Dio, è inglobata dal Canone biblico nella Scrittura che contiene e trasmette la parola di Dio. Analogamente al dinamismo dell’incarnazione, la parola di Dio ritorna a Dio in forma di parola umana, avendo suscitato una parola umana. La parola di Dio è davvero tale quando è ascoltata e celebrata, quando è riconosciuta e diviene fonte di dialogo. Concretamente, la parola di Dio, che è anche storia ed evento, una volta riconosciuta e discreta nella realtà, suscita una risposta orante a Dio. La preghiera e la liturgia compiono la parola di Dio.

La parabola del seminatore (Mt 13,3-9) diviene, nella spiegazione (Mt 13,18-23), un insegnamento sull’ascolto, sulla responsabilità umana che la parola di Dio suscita. E l’ascolto della parola di Dio appare come un lavoro, una vera e propria ascesi.

I tre tipi di terreno in cui il seme resta infruttuoso, mentre rivelano ostacoli e resistenze che l’ascolto della parola incontra nel cuore umano, indicano anche delle disposizioni spirituali che aiutano la parola a radicarsi e a fruttificare. Sono gli elementi fondamentali dell’ascesi dell’ascolto.

L’interiorizzazione. Il seme seminato lungo la strada e mangiato dagli uccelli prima ancora che possa germogliare simboleggia l’ascolto superficiale, cioè senza interiorizzazione, assunzione ed elaborazione profonda della parola stessa. Senza questo lavoro interiore la parola non può diventare principio vitale che guida l’uomo nel suo vivere (Mt 13,4.19).

La perseveranza. Il seme caduto su terreni petrosi denuncia un tipo di ascolto infruttuoso perché non accompagnato dalla necessaria perseveranza. È rivelativo di «colui che ascolta la parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha radice in se stesso ed è in-costante; venendo una tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si scandalizza». Matteo dice che quest’uomo è próskairos, cioè «uomo di un momento», incapace di far divenire storia la sua fede, di sottoporre la fede alla prova del tempo. Essendo senza radice, egli non sa resistere nelle difficoltà e nelle persecuzioni che la parola stessa provoca (Mt 13,5.20-21).

La lotta spirituale. Il seme seminato tra le spine e rimasto soffocato rinvia all’uomo che, pur avendo ascoltato la parola, rimane sedotto da altre parole, dalle tentazioni mondane, dalla ricchezza, dai «piaceri della vita» (come aggiunge Lc 8,14). Insomma è colui che non sa porre in atto la necessaria lotta interiore e spirituale per trattenere la parola, per combattere i pensieri e le tentazioni, e così si lascia distrarre e sedurre dagli idoli (Mt 13,7.22).

Le resistenze alla parola di Dio sono le resistenze alla conversione (Mt 13,15), alla fatica del cuore che, per accogliere la parola, deve lasciarsi purificare dalla parola stessa. Noi temiamo la purificazione e lo spogliamento prodotti in noi dall’accoglienza del seme della parola, così come i terreni non profondi, sassosi, o infestati dai rovi (Mc 4,1-9.13-20) non accolgono la semente perché per farlo dovrebbero lasciarsi dissodare dai sassi, ripulire dai rovi, arare e sarchiare (cfr. Is 5,1-7).

L’ascolto della parola di Dio avviene sempre all’interno della dinamica pasquale, nel quadro di una morte e di una resurrezione. Non a caso, l’antica esegesi cristiana vedeva nel seme caduto sulla terra buona e che porta frutto nella misura del cento i martiri, cioè coloro che lasciano dispiegare pienamente in sé il dinamismo pasquale.

Immagine della domenica

¡CAMINA!

“Si no puedes volar, corre;

si no puedes correr, camina;

si no puedes caminar, arrástrate.

Pero hagas lo que hagas,

tienes que seguir hacia adelante”.

(Martin Luther King)

Preghiere e racconti

Qualche seme germoglierà e illuminerà il cammino

“Un contadino si diresse verso i campi per seminare. Ma accadde che rovesciò una parte delle sementi lungo il cammino, e subito arrivarono gli uccelli a banchettare.

Poi, per l’accanimento della sfortuna, un’altra parte fu versata in una pietraia: germogliò quasi subito, perché c’era soltanto un velo di terra sopra i sassi. Quando il sole divenne cocente, le piccole gemme seccarono, poiché non avevano radici.

Un’altra parte ancora scivolò tra i rovi e, crescendo, fu soffocata dalla malerba, che gli impedì di produrre alcunché.

L’ultima semente fu sparsa su una terra grassa e feconda. Attecchì e diede molti frutti – e un seme ne produsse trenta, un altro sessanta e un altro ancora cento.

Ecco perché dovete spargere le vostre sementi in tutti i luoghi nei quali vi troverete a passare : qualche seme germoglierà e illuminerà il cammino delle generazioni a venire.”

(Paulo COELHO, Il manoscritto ritrovato ad Accra, Bompiani, Milano, 2012, 175)

Perché occorre seminare in se stessi

Uno di questi grandi maestri anonimi, però, è stato per me un vicino di casa, Pinot […] Aveva un bellissimo orto in un terreno che in seguito dovette cedere per fare spazio alla costruzione della cantina sociale del paese: Pinot ogni mattina scendeva nell’orto a lavorare per poi tornare a casa verso le undici con ortaggi e verdure che servivano per il pranzo e la cena. […] Quell’uomo semplice e buono mi ripeteva sempre: «Ricordati che per fare un orto ci vuole acqua, letame, ma soprattutto una ciuènda! » Sì, per l’orto non basta che ci siano gli elementi che fanno crescere una pianta, ci vuole anche la ciuènda, la recinzione fatta di canne – più tardi sostituite dalla rete metallica – e di pali che protegge l’appezzamento di terra dagli animali che minacciano di devastarlo: cani, conigli, a volte il cinghiale, più raramente anche altre persone attratte dall’idea di poter raccogliere senza aver seminato. Così, alla fine dell’inverno e anche ogni volta che si apriva qualche varco, aiutavo Pinot a riparare la ciuènda e più che i segreti della coltivazione degli ortaggi imparavo una lezione di vita perché l’orto è una grande metafora della vita spirituale: anche la nostra vita interiore abbisogna di essere coltivata e lavorata, richiede semine, irrigazioni, cure continue e necessita di essere protetta, difesa da intromissioni indebite. L’orto, come lo spazio interiore della nostra vita, è luogo di lavoro e di delizia, luogo di semina e di raccolto, luogo di attesa e di soddisfazione. Solo così, nell’attesa paziente e operosa, nella custodia attenta, potrà dare frutti a suo tempo.

Mi sono quindi appassionato molto presto all’orto, soprattutto alle piante aromatiche: prezzemolo, basilico, borragine, erba cipollina, menta, timo, maggiorana, rosmarino… Piantavo talmente tante piante di rosmarino, che Pinot si lamentava, perché sottraevano terreno agli ortaggi: «Basta rosmarini, quelli non si mangiano!».

Io però ero già allora affascinato e sedotto dai profumi e dagli aromi che emanano da quelle pianticelle: umili erbe che, utilizzate con discernimento e sapienza, sanno rendere gloriose con la loro gratuità le pietanze più sostanziose. Così, a quattordici anni chiesi in dono a mio padre di affittare per me un fazzoletto di terra dove potessi avere il «mio» orto. Venni esaudito e da allora non sono mai riuscito a vivere senza accudirne uno: arrivato a Bose per iniziare una vita monastica, ho subito avviato un orto – che ora altri conducono, ricavandone frutti meravigliosi in ogni stagione -, e anche oggi continuo a tenere un orticello vicino alla mia cella, interamente dedicato alle erbe aromatiche. Non riusci-rei a vivere senza quest’orto che non solo da gusto ai cibi, ma mi insaporisce l’anima. […] Sono momenti in cui ripenso sovente con gratitudine a Pinot, che mi insegnò tramite l’orto ad avere un sano rapporto con le «cose»: non mi spiegava solo a piantare, seminare, far crescere, ma mi aiutava anche a capire perché occorre seminare in se stessi, coltivare se stessi, far crescere se stessi e attendere i frutti.

(Enzo BIANCHI, Il pane di ieri, Einaudi, Torino, 2008, 94-96).

Prendi un seme di girasole e piantalo nella terra

nel grembo materno

e aspetta devotamente: esso comincia a lottare,

un piccolo stelo si drizza allo splendore del sole

cresce, diventa grande e forte

abbraccia con la corona verde delle sue foglie

finché tutto intero splende al sole

diventa gemma e fiorisce un fiore.

E nella fioritura, seme dopo seme,

c’è, mille volte tanto, l’essenza futura.

E tu pianti nuovamente i mille semi,

e sarà lo stesso spettacolo, la stessa parabola.

Affonda l’anima nelle mille fioriture dei mille e mille germogli

abbracciando tutto, e poi guardando all’indietro

guida verso casa i pensieri e pensa:

tutto ciò era nel primo seme.

(Christian Morgenstern).

Semina, semina:

l’importante è seminare

-poco, molto, tutto-

il grano della speranza.

Semina il tuo sorriso

perché splenda intorno a te.

Semina le tue energie per affrontare le battaglie della vita.

Semina il tuo coraggio per risollevare quello altrui.

Semina il tuo entusiasmo,

la tua fede

il tuo amore.

Semina le più piccole cose,

il nonnulla.

Semina e abbi fiducia:

ogni chicco arricchirà

un piccolo angolo della terra

(Ottaviano Menato).

La fecondità della nostra piccola vita, una volta riconosciuta e vissuta come la vita di colui che è Amato, va oltre qualunque cosa si possa immaginare. Uno dei più grandi atti di fede è credere che i pochi anni che viviamo su questa terra sono come un piccolo seme piantato in un suolo molto fertile.

Perché questo seme porti frutto, deve morire. Noi spesso vediamo o sentiamo solo l’aspetto finale della morte, ma il raccolto sarà abbondante anche se noi non ne siamo i mietitori.

(Henri J.M. NOUWEN, Sentirsi amati, Brescia, Queriniana, 2005, 101)

Ecco, il seminatore uscì a seminare (Mt 13,3). Per qual motivo uscì? Per distruggere la terra piena di spine? Per punire gli agricoltori? No, affatto; uscì per coltivare la terra, per prendersi cura di essa e seminare la parola della fede […]. Il Signore diceva questa parabola per mostrare che dispensava a tutti la sua parola con generosità. Come infatti il seminatore non distingue il terreno sottostante, ma getta semplicemente il seme senza fare distinzioni, così anche lui non distingue tra il ricco e il povero, tra il sapiente e l’ignorante, tra chi è negligente e chi è pieno di zelo, tra chi è coraggioso e chi è vile, ma parla a tutti e compie quanto dipende da lui, sebbene preveda ciò che accadrà.

Così si comporta in modo che si possa dire: «Che cosa dovevo fare che non abbia fatto?» (Is 5,4). I profeti parlano del popolo come di una vigna: «Il mio amato possedeva una vigna» (Is 5,1 ) e: «Ha divelto una vite dall’Egitto» (Sal 79 [80], 9). Gesù invece ricorre al paragone della semina […]. Ma da cosa deriva, dimmi, che sia andata perduta la maggior parte della semina?

Non a causa di colui che gettava il seme, ma della terra che l’accoglieva, cioè di colui che non presta ascolto. E perché non dice che parte l’accolsero i negligenti, e andò perduta; parte i ricchi e la soffocarono; parte gli sciocchi e l’hanno abbandonata? Perché non vuole colpirli severamente per non gettarli nella disperazione, ma lascia la riprovazione alla coscienza degli ascoltatori. Questo non si è verificato soltanto per la semina, ma anche per la rete, poiché anch’essa portò molte cose inutili. Dice questa parabola per preparare i discepoli e ammonirli a non scoraggiarsi anche se la maggior parte di quelli che accolgono la parola si perdono. E difatti questo accadde anche al Signore; colui che certamente sapeva in anticipo che questo sarebbe accaduto, non si astenne dal seminare. Ma, si potrebbe osservare, come può essere ragionevole seminare sulle spine, sul terreno sassoso, sulla strada? Nel caso dei semi e della terra non sarebbe ragionevole; nel caso invece delle anime e degli insegnamenti questo merita lode. A ragione il contadino potrebbe essere rimproverato di comportarsi così perché non è possibile che il terreno sassoso diventi terra, né che la strada non sia più strada, né che le spine non siano spine, ma nel caso degli esseri dotati di ragione non è così. È possibile infatti che il terreno sassoso si trasformi e divenga terra fertile e che la strada non sia più calpestata e non sia esposta a tutti i passanti, ma diventi terreno pingue e che le spine siano eliminate e i semi abbiano la massima libertà di crescere. Se non fosse possibile, il Signore non seminerebbe. Se non in tutti è avvenuto il cambiamento, non è stato a causa del seminatore, ma a causa di quelli che non hanno voluto cambiare, perché egli ha fatto quanto era in lui e se quelli hanno abbandonato la sua opera, non è responsabile colui che ha mostrato tale bontà nei confronti degli uomini.

(GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento al vangelo di Matteo, om. 44,2-3, PG 57,467-468).

La tua Parola, o Dio,

è lampada ai miei passi

luce alla mia strada.

(Sal 118,105)

La tua Parola

hai detto

è lampada ai miei passi

e luce al mio sentiero.

Il seme caduto in buon terreno

significa colui che ode la parola

e l’accoglie

ed essa dà frutto.

(Mt 13,23)

La tua Parola

hai detto

è seme che fruttifica

quando il cuore è un terreno

libero e buono.

Come pioggia o neve

che scendendo dal cielo

non vi fanno ritorno senza aver irrorato

e fecondato la terra,

tale è la mia Parola.

(Is 55,10)

La tua Parola

hai detto

è come pioggia o neve

che irrora e fa

germogliare

e non ritorna al Padre

senza compiere quello

per cui fu mandata.

Viva è la Parola di Dio

ed efficace, più tagliente

d’una spada a due tagli.

(Eb 4,12)

La tua Parola

hai detto

è spada affilata

che penetra nel profondo

e lacera per guarire.

Ecco, verranno giorni,

dice il Signore Dio

in cui manderò la fame nel paese

non fame di pane, né sete di acqua

ma d’ascoltare la Parola del Signore.

(Am 8,11)

La tua Parola

hai detto

molto più dell’acqua disseta,

molto più del pane sfama.

Canto è diventato per me

la tua Parola

mentre vado pellegrinando (Sal 118,54).

La tua Parola

hai detto

è canto per il cuore

lungo la strada

del mio pellegrinare.

La tua Parola

io l’ho capito,

Signore

è il cuore dell’essere

e la sua rivelazione.

Fa’ ch’io diventi

povera e vuota

per accoglierla,

pura e silenziosa

per darne RISONANZA.

(MARIA PIA GIUDICI, Risonanze della parola).

Guardate, guardate Dio che attraversa la terra come un seminatore e prende il suo cuore a due mani e lo getta su tutta la superficie della terra!… Si direbbe che per lo più egli getta ad occhi chiusi, a caso e al vento, questa semente che gonfia il suo grembiule. Qui potest capere, capiat. Qui habet aures audiendi, audiat. C’è la pietra, c’è il terreno indurito dal passaggio dei passanti; ci sono i rovi e le altre erbacce, ci sono gli uccelli del cielo, ci sono le intemperie! Pazienza! Ma c’è anche la buona terra e quell’orecchio nella profondità del nostro essere che è un utero, quell’interesse, quell’appropriazzione, quella conservazione.

(P. Claudel, Io credo in Te).

Io ti conosco, Parola,

così pazientemente costruita,

con i tuoi archetti

più tenaci delle nostre voci.

Io ti saluto, Parola,

liberata dall’essere detta,

che ci trae fuori da noi stessi

come cervo fuori dalle selve.

Io ti circondo, Parola,

ti voglio preda e docile;

tu maturi blu e libera

e mi inventi a tua volta.

Se, geloso della tua cima,

io ti salgo, Parola,

la mia ombra provvisoria

si annulla a ogni svolta.

(A. Chedid, Controcanto).

Il seme delle domande

Dio mio, sono venuto con il seme delle domande!

Le seminai e non fiorirono.

Dio mio, sono arrivato con le corolle delle risposte,

ma il vento non le sfoglia!

Dio mio, sono Lazzaro!

Piena d’aurora, la mia tomba

dà al mio carro neri puledri.

Dio mio, resterò senza domanda e con risposta

vedendo i rami muoversi!

(F. Garcia Lorca)

Piccolo seme

Ho imparato

che non muore

chi lascia dietro di sé

un seme

se c’è qualcuno a custodire

il piccolo seme verde

e a crescerlo nel cuore

sotto un dolore di neve

e a lasciarlo crescere ancora

nel sole senza tramonto dell’amore

finché diventa

un albero grande che da ombra e frutti

e altri semi.

Signore, vorrei lasciargli

un piccolo seme verde

e vorrei, Signore, lasciargli la neve e il sole.

(Preghiere di Mamma e Papa, Gribaudi, Torino, 1989).

Perché la tua parola, o Signore, non cada ai bordi del cammino

e Satana la sradichi dai nostri cuori,

noi ti preghiamo.

Perché la tua parola, o Signore, non cada sul suolo indurito

e l’incostanza ci vinca alla prima tentazione,

noi ti preghiamo.

Perché la tua parola, o Signore, non cada in mezzo alle

spine e gli affanni e le ricchezze ci seducano,

noi ti preghiamo.

Perché la tua parola, o Signore, cada in un cuore che sa ascoltare

e produca in noi frutti abbondanti,

noi ti preghiamo.

Perché la tua parola, o Signore, cada in un cuore che sa conservare e meditare

e ci renda esecutori obbedienti della tua volontà, noi ti preghiamo.

(COMUNITA’ ECUMENICA DI BOSE, Davanti a Dio, Torino, Gribaudi, 1977).

* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

– Temi di predicazione. Omelie. Ciclo A, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2004;2007-.

– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.

– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.

– E. BIANCHI et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Tempo ordinario anno A [prima parte], in «Allegato redazionale alla Rivista del Clero Italiano» 89 (2008) 4, 84 pp.

– Liturgia. Anno A. CD, Leumann (To), Elle Di Ci, 2004.

– A. PRONZATO, Il vangelo in casa, Gribaudi, 1994.

– F. ARMELLI, Ascoltarti è una festa. Le letture domenicali spiegate alla comunità, Anno A, Padova, Messaggero, 2001.

– D. GHIDOTTI, Icone per pregare. 40 immagini di un’iconografia contemporanea, Milano, Ancora, 2003.

—

– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.

PER L’APPROFONDIMENTO:

«Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo?»: malgrado titolo e sottotitolo suggeriscano molte altre cose, sono queste le domande essenziali a cui vuole rispondere il libro. Si tratta, dunque, di antropologia o, meglio ancora, di suggerire un’antropologia esperienziale ed ermeneutica in grado di armonizzare i dati riconosciuti dalla comunità scientifica – a livello sia biologico che culturale –, che accolga alcune delle sfide più sconcertanti dell’attuale cambio epocale. In primis, l’«inedito stato di coscienza» delle donne e degli uomini contemporanei, segnato precisamente da un profondo mutamento antropologico che include un concetto di uomo e di mondo interamente nuovo: mondo adesso definito più come evoluzione e storia che come natura; uomo inteso come essere in perpetua creazione di sé stesso. Tale trasformazione ha portato con sé anche la mutazione sia delle strutture di credibilità – spostate verso il valore assoluto della persona, l’autonomia della coscienza, la creatività e l’autenticità, la libertà e il pluralismo di progetti – che il modo di comprendere e avvicinare la realtà, oramai collegato alla secolarizzazione e alla laicizzazione, in quanto espressioni di una razionalità «non dipendente» o semplicemente non deduttiva.

L’antropologia è il supporto determinante di ogni cultura. Dando per scontato che le profonde mutazioni antropologiche in corso si riflettono in tutti gli ambiti della vita personale e sociale, in questo testo se ne prendono in considerazione due: l’ambito dell’educazione e quello catechetico. Sicuramente l’identità e la prassi cristiana in genere, così come la riflessione catechetica e l’azione catechistica in particolare, dipendono dalla sottostante immagine di uomo; altrettanto possiamo dire dell’educazione. Infine, la relazione dell’antropologia con la catechetica e con l’educazione porta a concludere che forse è arrivato il momento di trasformare il classico desiderio di formare «buoni cristiani e onesti cittadini» in quello altrettanto impegnativo ma certamente più adeguato ai nostri tempi di «cittadini nella Chiesa e cristiani nel mondo».

Scarica:

Mercoledì 23 agosto sarà una giornata particolare al Meeting di Rimini. Il fitto programma della manifestazione, infatti, ospiterà una serie di eventi interamente dedicati alla scuola. Sarà un’occasione per incontrare tante persone intorno ad una domanda: come la scuola può contribuire a educare e formare persone capaci di affrontare da protagonisti la realtà di oggi?

Questo il programma della giornata:

Ore 11.15 – Salone Intesa Sanpaolo B3

UNA SCUOLA DA GRANDI

Partecipano: Anna Frigerio, Preside Liceo Classico e Scientifico della Fondazione Sacro Cuore di Milano; Michele Monopoli, Preside Liceo Classico Cesare Beccaria di Milano; Francesca Zanelli, Insegnante al Liceo Statale Erasmo da Rotterdam. Interviene Susanna Mantovani, Docente di Pedagogia Generale e Sociale all’Università degli Studi di Milano Bicocca. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

Ore 13.00 – Sala Poste Italiane A4

INVALSI-VALUTAZIONE

Partecipano: Piero Cipollone, Vice Capo Dipartimento Bilancio e controllo della Banca d’Italia; Luisa Ribolzi, Responsabile Area formazione GruppoCLAS; Elena Ugolini, Preside del Liceo Malpighi di Bologna. Introduce Daniela Notarbartolo, Insegnante.

Ore 15.00 – Sala Neri

AUTONOMIA E PARITÀ NELLA SCUOLA

Partecipano: Claudia Giudici, Presidente Reggio Children; Sabino Pavone, Presidente della scuola Waldorf Novalis di Conegliano Veneto, docente dell’istituto e Vice Presidente della Federazione delle Scuole Steiner Waldorf in Italia; Gabriele Toccafondi, Sottosegretario di Stato del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

Ore 19.00 – Sala Poste Italiane A4

RAPPORTO CON IL TESTO: OSPITARE L’ALTRO

Partecipano: Stefano Arduini, Docente di Linguistica generale all’Università di Urbino e Presidente Fondazione San Pellegrino; Raffaela Paggi, Preside della Scuola Secondaria di Primo Grado della Fondazione Sacro Cuore di Milano; Davide Rondoni, Poeta e scrittore. Introduce Emilia Guarnieri, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

Sono inoltre in programma alcuni momenti di dialogo e approfondimento all’interno della mostra “Nuove Generazioni” (Padiglione A1, tema inclusività) e all’interno dello spazio “What 2.0” (Padiglione A5/C5, tema didattica/apprendimento e nuove tecnologie/valore educativo delle discipline scientifiche). Nel Padiglione Piscine Est verrà allestito un luogo dove potersi incontrare durante tutta la giornata, anche con i protagonisti ascoltati negli incontri. Sul sito e sui social (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, ecc.) verranno pubblicati video e interviste con i protagonisti del mondo della scuola, utili a promuovere questa giornata prima del Meeting.

Per approfondire: https://www.meetingrimini.org/news/default.asp?id=676&id_n=18269&utm_source=meeting&utm_medium=email

Per ogni esigenza e informazione contattare l’Ufficio Convegni del Meeting al numero 0541.783100 e/o all’indirizzo mail segreteria.convegni@meetingrimini.org

XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

lettura: Zaccaria 9,9-10

|

Così dice il Signore: «Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d’asina. Farà sparire il carro da guerra da Èfraim e il cavallo da Gerusalemme, l’arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a mare e dal Fiume fino ai confini della terra»

|

Il testo profetico che stiamo leggendo, riflette la situazione della comunità giudaica dopo l’esilio, sotto la dominazione straniera, all’epoca delle campagne di Alessandro Magno. Il profeta vuole rispondere alla domanda angosciante del popolo: Chi governa il mondo? Alessandro o il Signore che abita in Sion?

Il Signore invierà in Gerusalemme un re messianico, che si presenterà non come il grande re macedone, ma in modo umile, vincendo non con le armi della violenza e mediante il gioco delle alleanze politiche. Anche il popolo messianico, se vuole realmente avere la vittoria, deve rinunciare alla violenza, alla vendetta delle armi: l’arco di guerra sarà spezzato.

Per questo la città di Gerusalemme è invitata alla gioia. Presto arriverà questo re liberatore, che stabilirà la giustizia e la salvezza. Cavalcherà un asino pacifico: non userà quindi la forza militare come gli altri re. Con la sua parola annunzierà la «pace» universale. Il suo dominio pacifico sarà fondato sulla non-violenza

Seconda lettura: Romani 8,9.11-13

|

Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete.

|

La «carne» per Paolo non indica qui il corpo, o la sessualità dell’uomo, ma il modo di vivere dominato dall’egoismo e dal peccato. È lo stato di un uomo che, schiavo delle proprie paure di morire, non riesce a donarsi a nessun altro se non a se stesso. Essere sotto il dominio dello «spirito», significa invece un’esistenza suscitata e guidata dallo Spirito Santo.

Il cristiano appartiene a Cristo perché ha il suo Spirito, cioè ha fatto l’esperienza di essere morto e risorto con lui. Riproduce in sé gli stessi atteggiamenti del Servo del Signore che non ha resistito al male.

Ora egli può non vivere più nella carne, cioè costretto continuamente a difendersi, perché accerchiato dalle paure di perdere la propria vita donandosi agli altri. Può invece vivere nello Spirito, cioè fare le opere dello Spirito, che sono quelle dell’amore gratuito perfino ai nemici.

Vangelo: Matteo 11,25-30

|

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

|

Esegesi

Dopo aver rimproverato severamente le città sulla riva del lago di Genesaret, per non aver accolto la buona notizia del Regno di Dio, Gesù osserva che attorno a lui c’è della gente che lo ascolta. Sono i piccoli: gente senza parola, gli oppressi e gli affaticati, obbligati a portare pesi insopportabili, un cumulo di precetti che impediscono un libero incontro con Dio. E Gesù benedice Dio che rivela i segreti della sua sapienza proprio a questi piccoli.

Il brano inizia con una lode al Padre, l’unico che ha saldamente in mano le sorti del cielo e della terrà, eppure si china dolcemente verso il povero e l’umile. Gesù esprime la sua gioia perché vede che questo si sta realizzando nei suoi discepoli che lo seguono e l’ascoltano. Dio ha distrutto così la sapienza dei sapienti e ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti.

Ma come avviene questa rivelazione? Per mezzo di Gesù Cristo, la sapienza personificata. A lui il Padre ha dato tutto (cf. Dn 7,13-14). Solo lui, il Figlio, può comunicare la conoscenza del Padre.

E guardando le folle stanche e sfiduciate, senza pastore, Gesù le invita a cercare in lui il vero riposo: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Invece della legge dei farisei egli offre loro le parole del «Discorso della montagna» (Mt 5-7). Agli occhi umani questo sembrerebbe una beffa. Ma solo per chi non ha lo spirito del Figlio, che è mite e umile di cuore. Gesù, che sta per incominciare una lotta contro le forze del male che lo porteranno alla morte violenta in croce, affronta questa battaglia con lo spirito mite dell’agnello. Questo stesso spirito egli dona ai poveri e ai deboli che lo seguono.

Meditazione

La prima lettura presenta una figura messianica connotata dalla canawah, che è piccolezza e umiltà. Il re di cui parla Zaccaria è un curvato, un obbediente; secondo la versione greca dei LXX è un mite, come Gesù nel testo evangelico. E tanto nel re di Zaccaria quanto nel messia Gesù, la connotazione di umiltà e mitezza non si esaurisce sul piano morale, ma è elemento rivelativo dell’essere e dell’agire di Dio. Matteo presenta Gesù come figura di rivelazione e di iniziazione alla rivelazione: mentre, con la sua umiltà, rivela l’umiltà di Dio, Gesù si propone anche come fonte di umiltà per i suoi discepoli.

Nel testo evangelico, il versetto 25 inizia affermando che Gesù, «rispondendo» o «prendendo la parola», disse… Gesù reagisce con la preghiera («Ti rendo lode, Padre») a quanto narrato precedentemente: nel capitolo undicesimo emerge la constatazione dello scarso interesse suscitato dalla persona, dalla predicazione e dalle opere di Gesù (cfr. Mt 11,1-24). Gesù integra nella preghiera l’insuccesso, mette tutto davanti al Padre e conferma il suo «sì», il suo «amen», la sua decisione irrevocabile di adesione a Lui. Il suo «sì» al Padre non è condizionato dal successo della sua missione, ma è un’adesione radicale che anche situazioni sfavorevoli o contraddittorie non intaccano.

La preghiera di Gesù ringrazia il Padre non tanto per l’azione di nascondimento nei confronti di alcuni, quanto per l’azione di rivelazione nei confronti di altri. L’adesione di alcuni, definiti piccoli e semplici, che, credendo alla parola e alle opere compiute da Gesù, hanno colto in lui la rivelazione del Padre, diviene svelamento e giudizio del cuore di altri, la cui sapienza intellettuale e dotta si rivela inconsistente davanti alla semplicità dei piccoli: «Grande è la misericordia di Dio: egli rivela i suoi segreti agli umili» (Sir 3,20 secondo il testo ebraico).

Le parole di Gesù nei vv. 28-29 abbozzano un vero e proprio itinerario di sequela del discepolo. Abbiamo anzitutto la chiamata: «Venite a me»; quindi la necessaria rinuncia alla volontà propria per obbedire alla volontà del Signore («prendete il mio giogo»). Per «volontà propria» non si intende la libera determinazione dell’uomo, ma la sua volontà egocentrica, autoreferenziale, «carnale». Quindi c’è l’attitudine discepolare, l’obbedienza del discepolo al suo maestro e Signore («Imparate da me») e infine il riposo, la pienezza di vita trovata nel Signore («troverete ristoro per la vostra vita»).

Il «giogo» di Gesù non designa dettami religiosi o comandi da eseguire, ma una relazione, un legame, onorando così l’etimologia della parola (l’indoeuropeo yug, cfr. anche il sanscrito yoga) che designa l’azione di «riunire», «mettere insieme». Il giogo di Gesù leggero e soave è in continuità con il comando biblico di amare e con l’idea che colui che ama fa con gioia la volontà dell’amato. Anche l’atto di comandare l’amore, assurdo se posto in bocca a un terzo, è pienamente sensato se posto in bocca all’amante. L’amante può dire «Amami!», l’amante può chiedere amore.

Gesù promette riposo a chi assume il suo giogo (cfr. Mt 11,29). Un’esistenza credente che sia perennemente stressata dagli impegni pastorali e si configuri come frenetica attività che non conosce sosta e riposo, dimentica quell’affidamento a Cristo che è fonte di riposo nella fatica e di consolazione nelle contraddizioni. E che plasma il volto del credente non a immagine e somiglianza di manager iperattivi e sempre nervosi, ma del Cristo mite e umile, paziente e benevolo.

Al tempo stesso, un giogo resta un giogo e nulla toglie la fatica di portarlo. Amare è un lavoro impegnativo e la sequela Christi comporta sforzo e fatica. Di fronte alla tentazione diffusa di eliminare dal vivere ciò che è faticoso e comporta sofferenza in nome dell’idolatria del «tutto, subito e senza sforzo», occorre ribadire che non si danno grandi realizzazioni umane e spirituali senza fatica, dedizione, sacrificio. Né possiamo dimenticare che il giogo dell’obbedienza portato da Gesù durante tutta la sua vita è divenuto, alla fine della sua vita, un portare la croce.

Immagine della domenica

|

VACANZE

Agli studenti di San Giovanni quando andavano in vacanze estive, dava questo consiglio: «Approfittate le vostre vacanze, godetevi il vostro viaggio, prendete delle note, osservate, confrontate. Tutto deve essere fatto con moderazione e non superi alle risorse. C’è chi può viaggiare solo nella fantasia, con l’aiuto di qualche buon libro, c’è chi non bisogna contare i soldi. Andate via … Un viaggio ben fatto, piccolo o grande, valgono la pena di un recesso o di un altro premio. Il contatto con il grande spettacolo della bellezza abbellisce l’anima»

(LÉON DEHON, Discorso sullo studio della geografia, 31 luglio 1886, citato da A. DUCAMP, Le Père Dehon e son Oeuvre, 696).

Racconti e preghiere

Il nostro campo è invaso dall’ingiustizia. Tutte le risposte del mondo all’ingiustizia sono violenza attiva o consentita. Opporvi la dolcezza del Cristo è scandalo.

Chi può misurare il coraggio richiesto a coloro che accettassero questo scandalo della mitezza? Ma c’è scandalo più grande ed autentico, questo dello scandalo dei cristiani che hanno lasciato a un Gandhi la responsabilità di levare nel mondo una massa di uomini che si affidavano alla forza incoercibile di quella mitezza?

E tuttavia, ancora una volta, non c’è scelta. Il Cristo “mite ed umile di cuore” è un fatto. Non possiamo né rettificarlo né adattarlo.

(Madeleine DELBRÊL, Noi delle strade, Gribaudi, 2008, Milano, 123).

«Occorre che vi sia l’insieme di zelo e di umiltà, del riconoscimento cioè dei propri limiti. Da una parte lo zelo: se veramente incontriamo Cristo sempre di nuovo, non possiamo tenercelo per noi stessi. […] Ma questo zelo, per non diventare vuoto e logorante per noi, deve collegarsi con l’umiltà, con la moderazione, con l’accettazione dei nostri limiti. E poco oltre aggiungeva che il nostro dev’esser anche tempo di interiorità. Infatti, potremo servire gli altri, potremo donare solo se personalmente anche riceviamo, se cioè noi stessi non ci svuotiamo. Da quest’esperienza di interiorità potremo ricevere in dono sempre di nuovo un grande arricchimento. Solo così potremo trasmettere agli uomini «più di quello che è nostro, vale a dire: la presenza del Signore».

(Benedetto XVI, Discorso ai sacerdoti e ai diaconi permanenti della Baviera, il 14 settembre 2006).

Padre, sono un fallito, però ti amo.

Sono vari anni che sto nelle tue mani, presto verrà il giorno in cui volerò da te…

La mia bisaccia è vuota, i miei fiori appassiti e scoloriti, solo il mio cuore è intatto.

Mi spaventa la mia povertà però mi consola la tua tenerezza.

Sono davanti a te come una brocca rotta, però con la mia stessa creta puoi farne un’altra come ti piace…

Signore, cosa ti dirò quando mi chiederai conto?

Ti dirò che la mia vita, umanamente, è stata un fallimento, che ho volato molto basso.

Signore, accetta l’offerta di questa sera…

La mia vita, come un flauto, è piena di buchi…

ma prendila nelle tue mani divine.

Che la tua musica passi attraverso me e sollevi i miei fratelli, gli uomini, che sia per loro ritmo e melodia, che accompagni il loro camminare, allegria semplice dei loro passi stanchi…

(Manoscritto spagnolo).

L’amicizia

“L’amicizia possiede le medesime peculiarità dell’acqua di un fiume: può aggirare gli ostacoli, superare le rocce, adattarsi a valli e monti, trasformarsi in un lago per colmare una conca e proseguire il suo cammino.

Così come il fiume non dimentica che la sua meta è il mare, l’amicizia non scorda che la sua unica ragion d’essere è dimostrare l’amore verso gli altri.”

(Paulo COELHO, Il manoscritto ritrovato ad Accra, Bompiani, Milano, 2012, 104-105).

Mentre la beata Umiliana giaceva nel suo letto, dentro la sua cella, chiusa nella torre, ecco un bambino di quattro anni o poco meno, dal volto bellissimo. Giocava con impegno proprio nella sua cella davanti a lei. Quando lo vide provò una grande gioia e rivolgendogli la parola disse: O amore dolcissimo, o carissimo bambino, non sai fare altro che giocare? E il bambino con il suo sguardo tranquillo le rispose: Che altro volete che faccia? E la benedetta Umiliana umilmente disse: Voglio invece che tu mi dica qualcosa di bello su Dio. E il bambino disse: Credi che sia bene che uno parli di se stesso? E con queste parole disparve.

(fra’ Vito da Cortona)

Cristo è ancor oggi per noi un maestro mite e colmo d’amore per gli uomini che continua a prendersi cura della nostra salvezza. Lo dichiara apertamente nei vangeli come abbiamo appena letto: «Venite, imparate da me perché sono mite e umile di cuore» (Mt 11,28-29). Quant’è grande la condiscendenza di colui che ci ha fatto! La creatura non abbia timore! Venite, imparate da me. Il Signore è venuto a consolare i suoi servi che erano caduti. Ecco come si comporta Cristo: si mostra pieno di compassione; sebbene il peccatore dovesse essere punito, sebbene la stirpe di quelli che provocavano la sua ira dovesse essere annientata, egli rivolge parole di pace ai colpevoli. «Venite, imparate da me, perché sono mite e umile di cuore» (ibidem).

Dio è umile, l’uomo orgoglioso. Il giudice è clemente, il colpevole superbo. Le parole dell’artefice sono umili, quelle dell’argilla sembrano quelle di un re. […] Venite, osservate la sua ineffabile bontà. Chi non amerà il Signore che non colpisce? Chi non ammirerà il giudice che supplica a favore del colpevole? La semplicità delle sue parole ti stupisce. «Io sono il Creatore e amo la mia opera. Io sono l’artista e ho cura di ciò che ho plasmato. Se volessi ricorrere alla mia autorità, non libererei l’umanità caduta; se non curassi la sua malattia incurabile con farmaci appropriati, non guarirebbe; se non la confortassi, morirebbe; se mi limitassi a minacciarla, perirebbe. Per questo motivo pongo su di lei che giace a terra l’unguento della bontà. Mi piego su di lei pieno di compassione per rialzarla dalla sua caduta. Chi sta in piedi non può rialzare da terra chi è caduto se non si china a tendergli la mano. «Venite, imparate da me perché sono mite e umile di cuore». Non dico parole vane vi ho mostrato le mie opere; il «perché sono mite e umile di cuore» vedilo da ciò che sono diventato. Guarda la forma, pensa alla dignità e venera la mia condiscendenza a causa tua. Pensa da dove sono venuto, dove mi trovo a conversare con te. Il cielo è il mio trono e io sto a parlare con te. Nell’alto sono glorificato e nella mia paziente bontà non mi adiro «perché sono mite e umile di cuore».

(PSEUDO-GIOVANNI CRISOSTOMO, Basso martire, in PG 50,721-722)

Non si può amare un bambino per la sua abilità e per ciò che fa, in quanto egli non può ancora nulla, non fa ancora assolutamente nulla di utile; non si può amare un bambino per il fatto che possiede o dovrebbe mostrare qualcosa di speciale; al contrario, egli non ha ancora nulla di proprio, se lo si vuole amare, gli si deve voler bene per se stesso. Questo è tutto il segreto di un bambino, che ci costringe con il semplice suo esserci ad amarlo e vive dell’essere amato gratuitamente. In questo, ossia nel fatto di pensare così di noi stessi, starebbe la nostra redenzione; nell’avere, una buona volta, il coraggio di vivere gratis e di avere fiducia in noi stessi, di sentirci legittimati semplicemente per il fatto di esistere.

(E. DREWERMANN, Psicologia del profondo e esegesi, I, 505 s.)

«Essi però non comprendevano quelle parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni» (Mc 9,32). Tale ignoranza da parte dei discepoli non nasce tanto dalla limitatezza della loro mente, quanto dall’amore che essi nutrivano per il Salvatore. Questi uomini che vive-vano ancora secondo la carne ed erano ignari del mistero della croce, si rifiutavano di credere che colui che essi avevano riconosciuto quale Dio vero sarebbe morto ed essendo abituati a sentirlo parlare in parabole, poiché inorridivano alla sola idea della sua morte, cercavano di attribuire un senso figurato anche a quello che diceva apertamente a proposito della sua cattura e della sua passione. «E giunsero a Cafarnao. Entrati in casa chiese loro: “Di che cosa stavate discutendo lungo la via?”. Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande» (Mc 9,33-34). Sembra che la discussione tra i discepoli a proposito del primo posto fosse nata perché avevano visto che Pietro, Giacomo e Giovanni erano stati condotti in disparte sul monte e che qui era stato affidato loro qualcosa di segreto. Ma già da prima erano convinti, come racconta Matteo (cfr. Mt 16,18-19), che a Pietro erano state date le chiavi del Regno dei cieli, e che la chiesa del Signore doveva essere edificata sulla pietra della fede, dalla quale egli stesso aveva ricevuto il nome. Ne concludevano o che quei tre apostoli dovevano essere superiori agli altri o che Pietro era superiore a tutti. Il Signore, vedendo i pensieri dei discepoli, cerca di correggere il loro desiderio di gloria col freno dell’umiltà e fa loro intendere che non si deve cercare di essere primi; così, dapprima li esorta con il semplice comandamento dell’umiltà e, subito dopo, li ammaestra con l’esempio dell’innocenza del bambino. Dicendo infatti: «Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me» (Mc 9,37) […] li esorta, a motivo della loro malizia, a essere anche loro come bambini, cioè a conservare la semplicità senza arroganza, la carità senza invidia e la devozione senza ira. Prendendo poi in braccio il bambino, indica che sono degni del suo abbraccio e del suo amore gli umili e che, quando avranno messo in pratica il suo comandamento: «Imparate da me che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29), solo allora potranno gloriarsi.

(BEDA IL VENERABILE, Commento al vangelo di Marco, CCL 120.n. 551).

A volte, Signore, la piccolezza del mio essere creatura mi appare inadeguata e insufficiente a contenere i miei più grandi desideri. E faccio di tutto per rompere quelli che avverto come limiti al mio bisogno di espandermi, di ‘sentirmi grande’: essere più degli altri, ricevere più degli altri, contare più degli altri.

Tu vieni incontro a questo prepotente bisogno di emergere e mi proponi di metterlo a servizio dell’amore, facendomi l’ultimo di tutti, il servo di tutti, il più pacifico, il più mite, il più misericordioso, accogliente verso tutti…

Manda dall’altro il tuo Spirito di sapienza, perché faccia della mia vita un’opera di pace.

* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

– Temi di predicazione. Omelie. Ciclo A, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2004;2007-.

– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.

– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.

– E. BIANCHI et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Tempo ordinario anno A [prima parte], in «Allegato redazionale alla Rivista del Clero Italiano» 89 (2008) 4, 84 pp.

– Liturgia. Anno A. CD, Leumann (To), Elle Di Ci, 2004.

– A. PRONZATO, Il vangelo in casa, Gribaudi, 1994.

– F. ARMELLI, Ascoltarti è una festa. Le letture domenicali spiegate alla comunità, Anno A, Padova, Messaggero, 2001.

– D. GHIDOTTI, Icone per pregare. 40 immagini di un’iconografia contemporanea, Milano, Ancora, 2003.

—

– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.

PER L’APPROFONDIMENTO:

XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Prima lettura: 2 Re 4,8-11-16a

|

Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c’era un’illustre donna, che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. |

I versetti riportati nella prima lettura sono stati tratti dal ciclo di Eliseo, che ricalca da vicino quello di Elia. Essi ci propongono un esempio di ospitalità generosa da parte di una ricca donna di Sunem. Il profeta era stato da lei mentre passava dal suo paese. La donna, per ospitarlo meglio si fa costruire una stanza al primo piano di sopra, che arreda in modo che Eliseo possa starci tranquillo e comodo. Il motivo per cui si preoccupa di ospitarlo al meglio che le è possibile è quello che egli è «un uomo di Dio, un santo» (2 Re 2,9).

La donna agisce per rispetto all’inviato da Dio, non per tornaconto. Nei versetti 12-13, che sono stati omessi nella lettura, la donna rifiuta i favori che Eliseo le propone. Il profeta però, si sente in dovere di ricompensarla di tanta generosità e su consiglio del servo Giezi, che faceva da intermediario nei suoi rapporti con la donna, le promette la fecondità. Il dono di un figlio alla donna sterile è ricorrente nella Bibbia a partire dal figlio di Sara e Abramo, Isacco, concepito in tarda età per dono di Dio e annunciato in un contesto di ospitalità (cf Gn 18.1-10)

Seconda lettura: Romani 6,3-4.8-11

|

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. |

Il cristiano con il battesimo è unito a Gesù Cristo morto e risorto. Paolo esprime questa verità con l’immagine del rito battesimale dell’immersione. Immerso nell’acqua, il catecumeno partecipa alla morte e alla sepoltura di Gesù: ciò segna per lui la fine di quella solidarietà nel peccato che accomuna tutti gli uomini (cfr. Rm 5,12.15).

Gesù non è soltanto morto, ma è stato risuscitato dal Padre, che in lui ha manifestato definitivamente il suo amore salvatore. I battezzati, uniti a Gesù risorto, nella fede vivono già la ‘vita nuova’ e definitiva (v. 4b.8-9). Gesù ha condiviso la medesima nostra natura umana: ha subito la morte, ma risorgendo ha sconfitto per sempre la morte e il peccato. Anche la natura umana in Cristo vive ora la piena comunione con Dio (v. 10). I cristiani, essendo intimamente uniti a Cristo Gesù, devono coerentemente abbandonare ogni comportamento peccaminoso e vivere per Dio (v. 11).

Vangelo: Matteo 10,37-42

|

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». |

Esegesi

I primi due versetti della pericope del Vangelo di Matteo (10,37-39), che leggiamo oggi, riassumono le richieste radicali del comportamento del discepolo che vuole seguire Gesù. Sia pure in forma attenuata rispetto a Luca (14,26), che ha l’espressione a prima vista ancora più urtante: «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, i figli, i fratelli, le sorelle ed anche la propria vita, non può essere mio discepolo», anche Matteo esprime chiaramente che la scelta per Gesù deve essere primaria e assoluta.

Si tratta della radicalità richiesta dal precetto dell’amore di Dio che si deve amare con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente (Dt 6,5; cf Mt 22,37; Mc 12,30; Lc 10,27). A Dio bisogna affidarsi completamente e seguire la sua volontà, come ha fatto Gesù stesso. Il discepolo deve imitare il maestro e seguire Gesù «via» (Gv 14,6) che conduce al Padre.

Per ben tre volte in questi due versetti è ripetuta la formula «non è degno di me»: solo chi fa una scelta radicale per Dio, come Gesù stesso ne ha dato l’esempio, può dirsi suo vero discepolo.

«Chi avrà trovato la sua vita, la perderà e chi l’avrà perduto la sua vita per me, la ritroverà (Mt 10,39; cf 16,26; Mc 8,35; Lc 9,24; Gv 12,25).

Questo versetto ci indica che non si deve buttare la propria vita con disprezzo, ma se si è data la vita per Gesù, vale a dire per amore di Dio, la si ritrova. Come Dio ha accettato la vita di Gesù, spesa per la giustizia a favore di tutti gli esseri umani fino al punto di accettare la passione e la morte in croce, e lo ha risuscitato, così farà col discepolo, che spende la sua vita per Gesù, vale a dire vive come ha vissuto Gesù.

Teniamo presente, per non cadere nell’aberrazione di disprezzare la nostra vita e quella degli altri, che il sacrificio richiesto da Gesù comporta una promessa di vita e che l’amore di Dio per il quale si deve fare una scelta radicale è strettamente legato all’amore del prossimo, come Gesù stesso ci ha mostrato in tutta la sua vita.

I versetti 40-42 riportano tre insegnamenti di Gesù sul dovere dell’accoglienza. «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato». Queste parole identificano il mandato con il mandante, per cui chi accoglie il discepolo accoglie Gesù e quindi Dio Padre che ha mandato Gesù.

Matteo pone l’accento sull’accoglienza della persona del discepolo come tale e non sul suo insegnamento, come fa Luca (10,16): «Chi ascolta voi ascolta me e chi disprezza voi disprezza me e chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato».

Paolo da come un esempio di accoglienza — secondo questo insegnamento di Gesù — quella data dai Galati nei suoi riguardi: «mi avete accolto come un angelo di Dio, come Gesù Cristo» (Gal 4,14).

La sentenza del versetto 41 promette a chi accoglie un profeta o un giusto la stessa ricompensa del profeta e del giusto. Si arriva così all’ultimo versetto della pericope che loda anche un gesto semplice come «dare un bicchiere di acqua», ma non a una persona in vita come poteva essere un profeta o un giusto stimato da tutti, ma a «uno di questi piccoli», quindi a un discepolo senza nessuna carica o distinzione (cf Mc 10,41).

Nella comunità di coloro che si proclamano discepoli di Gesù bisogna dare un esempio chiaro di uguaglianza di tutti i membri, ciascuno deve mettersi a servizio degli altri, non fare distinzione di persone. Nella comunità cristiana, anticipo e segno del regno di Dio deve manifestarsi il capovolgimento dei rapporti rispetto alle convenzioni delle società umane «i primi saranno ultimi e gli ultimi saranno i primi» (cf. Mt 19,30).

Meditazione

Nel nostro tempo, in molti ambiti della vita personale e sociale, facciamo l’esperienza di come sia difficile accogliere ‘l’altro’: lo straniero o anche il vicino di casa; l’anziano genitore o il figlio concepito; il malato cronico o terminale, chi semplicemente fa scelte differenti dalle nostre. Avvertiamo che accogliere è correre un rischio: quello di rinunciare a qualcosa di nostro in favore dell’altro; e ci spaventiamo. E poi, l’altro che uso farà dell’accoglienza che gli offro?

Eppure, correre il rischio può significare una scoperta: quella dell’amore che cresce. L’altro non è primariamente uno sconosciuto da cui difendersi, è piuttosto un mistero di ricchezze da scoprire. Il Signore ci ricorda che nella persona che accogliamo è percepibile la sua stessa presenza. Rinunciare ad un po’ di spazio e ad un po’ di tempo, allargare i legami affettivi per abbracciare nuove amicizie, condividere quello che siamo, che sappiamo, che abbiamo non è deprivazione, ma condizione di fecondità.

Logica assurda secondo le esigenze stringenti di una rigida contabilità dare/avere. Logica di un amore che ha donato la propria vita per far vivere tutti: l’amore del signore Gesù. È la logica che ogni battezzato fa propria. Qual è la mia?

Immagine della Domenica

LE VACANZE

Nel Salmo 46 il Signore esorta i credenti a vedere le meraviglie che opera per gli uomini, a contemplare il giorno in cui farà cessare le guerre e poi impartisce loro un comando: “Fermatevi e sappiate che io sono Dio”. La Vulgata fedelmente traduce: “Vacate et videte quoniam ego sum Deus”. “Vacate”, cioè fermatevi, da cui l’italiano “vacanza”.

Sì, le vacanze sono giorni in cui ci si ferma, si lascia il proprio lavoro, si abbandonano i riti quotidiani, si parte dal luogo abituale per dimorare in un luogo diverso, più o meno lontano, un luogo “altro”, al mare, in montagna, in collina, visitando città. Questo Salmo mi ha suggerito che in vacanza, una volta che ci si è veramente fermati per vivere quiete e silenzio, si possono vedere le opere di Dio, ci si può esercitare a contemplarle.

Il rischio, infatti, è quello di vivere le vacanze freneticamente, inventandosi mille cose da fare pur di non fermarsi, di non ascoltare il silenzio, di non cogliersi come creatura che vive e respira in mezzo a tante altre co-creature sulla terra: una terra che a volte si congiunge al mare, una terra sopra la quale si stende il cielo, tenebroso di notte, solare di giorno. Le vacanze, dunque, non sono forse il momento di pensare semplicemente alla terra, al mare, al cielo? Non solo il tempo per cercare di cogliere queste tre dimensioni che costituiscono il nostro quotidiano, ma che nel quotidiano ci sfuggono?

La terra: spazio su cui siamo buttati uscendo dal grembo di nostra madre, crosta dura sulla quale impariamo a camminare prima di capirne la realtà di sfera che gira attorno al sole; terra che scopriamo soprattutto nell’adolescenza e nella giovinezza, dopo averla assaggiata e toccata nell’infanzia; terra che con la maturità sentiamo di poter chiamare madre; terra che richiede tempo per essere conosciuta, gustata e, di conseguenza, amata.

Dobbiamo percorrerla, lavorarla, guardarla con il desiderio di chi attende da lei i frutti, occorre contemplarla nella sua vegetazione e nei suoi deserti, scrutarla e a poco a poco abitarla e renderla abitabile per noi, occorre essere convinti della necessità di amarla come noi stessi e, per questo, di lasciarla più bella di come l’abbiamo ricevuta.

In vacanza, specie in montagna e in collina, ci sono sempre occasioni per vederla e contemplarla, anche se sovente fremiamo per la bruttezza dovuta alla nostra voglia di sfruttarla e di abbrutirla con costruzioni indegne dell’uomo prima ancora che della terra. C’è sempre un albero che chiede di essere guardato, c’è sempre un orizzonte che desta emozioni, c’è sempre una pietra che fedele, immobile al suo posto, ci parla. E vedere i colori della terra arata – penso alle crete senesi… – non ci fa forse gridare alla terra “madre mia!”, liberandoci persino dalla paura di essere un giorno da lei accolti per sempre?

Se poi si va al mare, si incontra questa pianura blu srotolata davanti a noi che ci invita a solcarla, ad andare oltre, a navigare verso terre sconosciute: il mare non chiede di essere abitato ma attraversato. Per me, se c’è un luogo di contemplazione, è la spiaggia, spiaggia che cerco silenziosa, selvaggia, così da comprendere meglio quel continuo baciarsi tra terra e mare, quel bacio che è scambio di sabbia e di acqua… Il mare è tremendo, suscita anche paura, eppure non cessa di invitarci a sfidarlo, anche su una piccola barca che corre incontro alle onde…

Amo il mare nel sole cocente d’estate e nella tenue luce dell’inverno. È sempre lui, il mare, che sembra narrarci con il suo mormorio di acqua quel che è solo gemito e grido verso la terra e il cielo. In riva al mare sono portato a pensare: anche il libro che leggo riparandomi dai raggi del sole mi sembra più eloquente, più capace di farmi sognare.

E infine, sopra alla terra e al mare, ecco il cielo: di giorno abbaglia, ma al mattino, soprattutto all’aurora e all’alba sembra vivere, nel mutare del colore e nel crescere della luminosità. È l’ora in cui il cielo chiede di essere osservato, quando a poco a poco si spengono le stelle e all’orizzonte si affaccia la luce. Quanti però a quell’ora preferiscono dormire, perdendosi così lo spettacolo del cielo che si veste di luce per il giorno che inizia… Dalla mia bisaccia, in quest’alba in cui sto scrivendo, traggo pensieri di pace anche per costoro e per tutti i lettori in vacanza.

(Enzo Bianchi)

Preghiere e Racconti

Tutto è così familiare

Mio Dio, mi dai dei tesori da custodire, fa’ che li custodisca e li amministri bene. […] Mi piace aver contatto con le persone. Mi sembra che la mia intensa partecipazione porti alla luce la loro parte migliore e più profonda, le persone si aprono davanti a me, ognuna è come una storia, raccontatami dalla vita stessa. E i miei occhi incantati non hanno che da leggere. […] Sono ammalata, non ci posso far niente. Più tardi raccoglierò tutte le lacrime e le paure, laggiù. In fondo lo faccio già in questo letto.

Forse è per questo che ho la febbre e il capogiro? Non voglio essere il cronista di orrori. E neanche di fatti sensazionali. Ancora stamattina ho detto a Jopie: eppure arrivo sempre alla stessa conclusione: la vita è bella. E credo in Dio. E voglio stare proprio in mezzo ai cosiddetti ‘orrori’ e dire ugualmente che la vita è bella. E ora eccomi coricata in un angolino con febbre e capogiro, e non posso far nulla. Poco fa mi sono svegliata con la gola secca, ho afferrato il mio bicchiere ed ero così riconoscente per quel sorso d’acqua, ho pensato: se solo potessi andare in giro fra quelle migliaia di uomini ammassati laggiù e potessi offrire un sorso d’acqua ad alcuni di loro. Ogni volta mi dico: su, non è poi così grave, sta’ tranquilla, non è così grave, sta’ tranquilla.

Quando capitava che una donna o un bambino affamato si mettessero a piangere dietro uno dei nostri tavoli di registrazione, mi mettevo dietro di loro, quasi a proteggerli, le mie braccia incrociate sul petto, sorridevo un pochino e dentro di me dicevo a quell’esserino rannicchiato e smarrito: tutte queste cose non sono poi così gravi, non sono proprio gravi. Rimanevo là e c’ero, si poteva far altro? A volte mi sedevo vicino a qualcuno, passavo un braccio intorno a una spalla, non dicevo molto e guardavo le persone in faccia. Nulla mi era nuovo, non una di quelle espressioni di dolore umano. Tutto mi pareva così familiare, come se sapessi e avessi già vissuto ogni cosa. E alla fine di ogni giornata mi dicevo sempre: voglio tanto bene agli uomini (E. HILLESUM, Diario 1941-1943, Milano 19925, 232s.).

L’accoglienza

Gesù si esprime qui in modo radicale, senza paura di essere frainteso, di perdere consensi. Usando un modo di parlare tipicamente semitico, Gesù ci mette di fronte a un’alternativa radicale, costringendoci a dichiarare quali sono le nostre priorità.

Si esprime in termini antitetici: «amare di più, amare più di me», che non vanno presi alla lettera, ma compresi nel loro significato. Quali sono le cose, le persone, le realtà veramente fondamentali della nostra vita? Non solo quelle che dichiariamo a parole, bensì quelle che veramente dentro di noi riteniamo essere degli assoluti? La relazione con il Signore non può essere una delle tante, accanto al giusto, doveroso, amore che dobbiamo avere nei confronti di padre, madre, figli, figlie, ecc.

L’amore per Gesù, la relazione con Lui è quella fondamentale, che ci permette poi di vivere tutte le altre in modo corretto, assegnando a ogni persona il giusto posto nella nostra vita.

Gesù inoltre ci invita ad accogliere non solo quelli della nostra cerchia, i parenti stretti e gli amici, ma anche i profeti, i giusti, e i piccoli, che sono qui i missionari itineranti del Vangelo. Si crea così una famiglia allargata, una fraternità più ampia, centrata sulla relazione con Gesù. Accogliere il profeta non è facile, perché la sua parola può creare divisione, non perché cerchi la rissa, ma perché spesso smaschera le ipocrisie, le viltà, i compromessi presenti in ogni vita, e li giudica alla luce della parola. Questa è la sua vocazione, questo il servizio che egli rende al Vangelo, e noi dobbiamo accoglierlo come un dono, non come un guastafeste.

Ciò è possibile se i rapporti tra gli uomini, all’interno della comunità cristiana, saranno gestiti obbedendo alle parole di Gesù.

Così avvenne già nella storia del profeta Eliseo e della donna di Sunem, la quale ricevette un dono insperato, un figlio, proprio a seguito dell’accoglienza da lei riservata al profeta. La vita accolta fiorisce, a sua volta, in vita, un’esperienza accessibile anche a noi oggi.

Infinitamente amabile

Ti amo, mio Dio,

e il mio unico desiderio

è di amarti fino all’ultimo respiro della mia vita.

Ti amo, Dio infinitamente amabile,

e preferisco morire amandoti,

piuttosto che vivere

un solo istante senza amarti.

Ti amo, Signore,

e l’unica grazia che ti chiedo

è di amarti eternamente.

Mio Dio, fammi la grazia

di morire amandoti

e sapendo che ti amo.

Mio Dio, a misura

che mi avvicino alla mia fine,

fammi la grazia

di aumentare il mio amore

e di perfezionarlo.

(Curato d’Ars, Scritti scelti)

Preghiera quotidiana

Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli

in tutto il mondo che vivono e muoiono in povertà e fame.

Dà loro quest’oggi, attraverso le nostre mani,

il loro pane quotidiano, e, con il nostro amore comprensivo,

dà pace e gioia.

Signore, fa di me un canale della tua pace

così che dove c’è odio, io possa portare amore;

che dove c’è ingiustizia io possa portare lo spirito del perdono;

che dove c’è discordia io possa portare armonia;

che dove c’è errore, io possa portare verità;

che dove c’è dubbio io possa portare fede;

che dove c’è disperazione io possa portare speranza;

che dove ci sono ombre io possa portare luce;

che dove c’è tristezza io possa portare gioia.

Signore fa che io possa piuttosto cercare

di confortare invece di essere confortato;

di capire invece di essere capito;

di amare invece di essere amato;

perché è col dimenticare se stessi che si trova;

è col perdonare che si è perdonati;

è col morire che ci si sveglia alla vita eterna. Amen.

(Preghiera dei collaboratori di Madre Teresa)

L’ambiente più sano

Un poeta dell’anima, il libanese Kahlil Gibran, morto a New York nel 1931, inneggia all’esigenza di accogliere gli latri così come sono con questo racconto:

“Nel parco di un manicomio incontrai un giovane con il volto pallido, trasognato, ma bello. Sedetti accanto a lui e gli chiesi: -Perché sei qui?- Mi rivolse lo sguardo e poi rispose: ‘E’ una domanda poco opportuna, la tua; comunque ti spiegherò. Mio padre voleva fare di me una copia di se stesso e così mio zio. Mia madre vedeva in me l’immagine del suo illustre genitore. Mia sorella mi esibiva suo marito, marinaio, quale modello perfetto da imitare, mentre mio fratello riteneva che dovessi essere identico a lui, bravissimo atleta…E anche i miei insegnanti: il dottore in filosofia, il maestro di musica e colui che mi insegnava letteratura erano ben decisi nel desiderare e volere che io fossi uno specchio della loro vita…Per questo sono qui. Trovo l’ambiente più sano. Qui, almeno, posso essere me stesso…'”.

Accogliere l’immagine di Dio

[II Signore] dice: «Chiunque accoglierà questo fanciullo in mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha inviato» (Lc 9,48). Infatti chi accoglie l’imitatore di Cristo, accoglie Cristo, e chi accoglie l’immagine di Dio, accoglie Dio. Ma siccome noi non potevamo vedere l’immagine di Dio, l’incarnazione del Verbo ce l’ha resa presente, affinché ci fosse avvicinata la divinità che è al di sopra di noi (AMBROGIO DI MILANO, Commento al vangelo di Luca, Roma 19682, 22).

* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

– Lezionario domenicale e festivo. Anno A, a cura della Conferenza Episcopale Italiana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2007.

– Temi di predicazione. Omelie. Ciclo A, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2004-

– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.

– E. BIANCHI et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Tempo ordinario anno A [prima parte], in «Allegato redazionale alla Rivista del Clero Italiano» 89 (2008) 4, 84 pp.

– Liturgia. Anno A. CD, Leumann (To), Elle Di Ci, 2004.

– A. PRONZATO, Il vangelo in casa, Gribaudi, 1994.

– F. ARMELLI, Ascoltarti è una festa. Le letture domenicali spiegate alla comunità, Anno A, Padova, Messaggero, 2001.

– D. GHIDOTTI, Icone per pregare. 40 immagini di un’iconografia contemporanea, Milano, Ancora, 2003.

—

– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.

PER L’APPROFONDIMENTO:

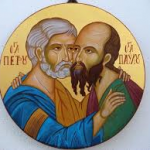

SS. PIETRO E PAOLO

Prima lettura: Atti 12,1-11

|

In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai Giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli Azzimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati, in fretta!». E le catene gli caddero dalle mani. L’angelo gli disse: «Mettiti la cintura e légati i sandali». E così fece. L’angelo disse: «Metti il mantello e seguimi!». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell’angelo: credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città; la porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l’angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei Giudei si attendeva». |