Lectio – Anno C

Prima lettura: Siracide 27, 5-8 (NV) [gr. 27, 4-7]

| Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti; così quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace, così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra come è coltivato l’albero, così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. |

Il testo dei Siracide, ricco di saggezza umana ci aiuta a riflettere su come conoscere gli uomini e come valutare i loro comportamenti e la loro condotta di vita, senza escludere la conoscenza di se stessi. L’uomo, infatti, manifesta la sua vera identità attraverso il suo agire e il suo parlare. II brano biblico, di stile gnomico, ci offre cosi dei criteri molto validi su questo punto attraverso immagini simboliche cariche di significato: quella del vaglio, quella del forno e quella dell’albero fruttuoso.

Come il vaglio separa il grano dalla pula cosi la bontà e la cattiveria degli uomini si manifestano nelle loro riflessioni e nei le loro parole. Come le imperfezioni e le scorie di oggetti e vasi si possono controllare nel momento in cui sono in lavorazione nel forno, così le intenzioni segrete e le passioni umane si rivelano nella discussione appassionata. Infine, come la qualità degli alberi si riconosce dai loro frutti, così i pensieri nascosti e gli orientamenti di vita dell’uomo sono messi in luce dalle parole e dalle azioni. In conclusione, per conoscere bene l’uomo bisogna prima valutare il suo parlare, il suo modo di pensare e il suo agire, senza mai escludere una giusta dose di prudenza, perché la vita intima e segreta di ciascuno solo Dio la conosce a perfezione.

Seconda lettura: 1 Corinzi 15, 54-58

| Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito d’incorruttibilità e questo corpo mortale d’immortalità, si compirà la parola della Scrittura: «La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?». Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell’opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. |

Dopo aver approfondito con vari argomenti il tema della risurrezione di Cristo e quello della nostra risurrezione, Paolo ci riconduce al centro della sua riflessione: la vittoria di Cristo sulla morte e sul peccato. Sappiamo che Gesù è già risorto, ma è ancora in lotta con il peccato del mondo e con la morte. È certo però che, alla fine, le potenze del male e della morte saranno sconfitte e il Cristo potrà così consegnare il suo regno al Padre. È questa una visione di grande speranza che coinvolge ogni singolo credente e tutta la chiesa. Cristo risorto, cioè, nel suo trionfo sulla morte non ha voluto rimanere solo, ma ha condiviso il suo ‘segreto’ con la chiesa, invitandola a vincere – solidale con tutta l’umanità – il male sotto ogni forma: l’odio, la paura e la morte.

L’Apostolo per questo esorta ogni credente a rimanere saldi e irremovibili, prodigandosi sempre nell’opera del Signore» (v. 58), perché è fortemente convinto che ogni fatica umana in questo campo non è vana e la speranza della risurrezione è un caposaldo della nostra fede cristiana. La lotta che il cristiano deve ingaggiare con il male a volte potrà recare perdite dolorose ma la certezza della vittoria finale sulla morte e sul peccato è una realtà per noi certa e già ora anticipata nella persona di Cristo.

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca 6, 39-45

| In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmiauva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda». |

Esegesi

Il testo evangelico mette in luce, facendolo in parabole, la condotta di chi si pone a guida dei propri fratelli. L’insegnamento dì Gesù verte su forti contrasti e si rivolge ai suoi uditori per metterli in guardia contro il pericolo della presunzione che conduce alla rovina, proprio sull’esempio dei farisei che, in fatto di presunzione, non conoscevano rivali. Queste sue parole Gesù le rivolge ai discepoli: si tratta di una parabola – scrive Luca – la quale non ha certo bisogno di spiegazioni perché smantella chiaramente un possibile atteggiamento interiore in chi si trova a esercitare un ministero di guida verso i suoi fratelli. In controluce emerge un forte invito di Gesù all’umiltà, quella vera, per la quale chi è guida non si pone come giudice dei fratelli, ma semmai si espone volentieri alla reciproca correzione fraterna.

Dal discorso parabolico Gesù passa gradualmente a un discorso propositivo: «Il discepolo non è da più del maestro», e a un discorso provocatorio: «Perché guardi la pagliuzza… Come puoi dire al tuo fratello… Ipocrita!» (vv. 41s.), illuminato, infine, dal contrasto tra «l’albero buono» e l’«albero cattivo» (v. 43). L’intendimento di Gesù è quello di suscitare atteggiamenti di vita comunitaria in coloro ai quali egli affida il suo vangelo, cioè la sua proposta di vita nuova. Non si dà vera spiritualità cristiana se non nella pratica dei comandamenti e, ancor più, nell’adesione totale alla novità evangelica.

L’insegnamento di Gesù va dunque dal cuore agli atti esterni e da questi all’intimo del cuore, cioè la condotta esteriore deve coincidere con l’intenzione interiore, che procede da un cuore rinnovato e buono.

Prima di ascoltare questa pagina di Vangelo, l’Acclamazione al Vangelo, ci ha messo sulle labbra una breve preghiera: «Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo». Premessa necessaria! Abbiamo ascoltato alcune parole del Signore apparentemente molto chiare: un cieco non può guidare un altro cieco; perché guardi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello? Non c’è albero buono che faccia frutti cattivi. Mai come oggi il Vangelo ci sembra tanto comprensibile e ovvio. Ma la comprensione che la liturgia ci ha fatto invocare è un’altra: non è tanto a livello di intelligenza, quanto di cuore; non è tanto un capire quanto un comprendere, cioè un abbracciare con tutto il nostro essere, un fare nostre le parole.

Siamo in quella parte del Vangelo di Luca che si apre con le beatitudini e abbraccia i grandi discorsi sulla legge nuova; non se ne può prendere solo un frammento, come facciamo noi durante la Messa, perché è piuttosto dall’insieme che emerge lo spirito di Gesù, la novità evangelica. Al «fu detto», Gesù oppone ora il suo rivoluzionario «ma io vi dico», che compie e trasforma, nello stesso tempo, la legge antica.

«A voi che ascoltate, io dico…»: così cominciò a parlare quel giorno Gesù (cf. Lc 6, 27) e così dice adesso anche a noi. Che cosa ci dice esattamente?

Si tratta di tre temi: primo, un cieco non può guidare un altro cieco; secondo, è zelo sbagliato voler togliere la pagliuzza dall’occhio del fratello quando si ha addirittura una trave nell’occhio proprio; terzo, ogni albero si riconosce dai frutti, cioè ogni uomo si riconosce per quello che è veramente, non dalle parole che dice ma dalle opere che compie. Cosa singolare: Gesù mostra di rivolgere, qui, ai suoi discepoli una serie di ammonimenti che, altrove, aveva rivolto, sotto forma di rimprovero, ai farisei. È contro i farisei che aveva esclamato: Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso! (Mt. 15, 14); è ai farisei, soprattutto, che, a più riprese, Gesù aveva gridato il suo «Ipocriti!». Ed ecco che oggi questa terribile esclamazione «Ipocrita!» la ritroviamo in un discorso rivolto ai suoi discepoli e, quindi, anche a noi: Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.

Intorno a questa parola dobbiamo organizzare oggi coraggiosamente un nostro esame di coscienza e lasciarci giudicare dal Vangelo. Forse per la prima volta, saremo costretti ad ammettere, per quanto ci dispiaccia, che siamo tutti degli ipocriti.

Come quasi tutti i discorsi di Cristo, anche questo sull’ipocrisia può avere due applicazioni: una all’intera comunità cristiana e una al singolo credente. Non sono pochi oggi quelli che si sentono chiamati a denunciare la ipocrisia della Chiesa, specie della Chiesa istituzionale, noi sacerdoti compresi. La Chiesa — si afferma — dice e non fa; si scandalizza di certi mali e ne tace altri; denuncia i peccati della società civile, come quelli dell’ingiustizia sociale, senza avere, essa stessa, le mani del tutto pulite; si preoccupa di salvare la vita non nata, ma non fa altrettanto per salvare la vita e la sopravvivenza di chi è già nato.

Quando questa critica non è pura polemica astiosa e interessata, ma viene da gruppi e da istanze profetiche che vogliono sinceramente migliorare la Chiesa, noi dobbiamo prenderle sul serio e lasciarcene interpellare. Attraverso queste cose, è Cristo stesso che chiama la Chiesa a purificarsi sempre più per adeguarsi alla sua parola. Uno dei motivi che indusse Gesù a gridare ai capi del giudaismo del suo tempo il suo terribile «Ipocriti!» fu che essi non sapevano, o non volevano, riconoscere i segni dei tempi (cf. Lc 12, 54ss.). «La Chiesa — si legge in un testo del Vaticano II — confessa che molto giovamento le è venuto e le può venire perfino dall’opposizione di quanti la avversano e la perseguitano» (GS 44).

Noi cristiani però non faremmo che perpetuare l’errore di voler togliere la pagliuzza dall’occhio altrui, senza rimuovere la trave dal nostro, se ci limitassimo a fare un discorso sull’ipocrisia della società o della Chiesa, senza scendere mai a noi stessi e alla nostra multiforme ipocrisia: una società ipocrita è il risultato di individui ipocriti, come un lago inquinato è il prodotto di tante gocce d’acqua sporche. Il Siracide, nella prima lettura, ci ha esortati oggi proprio a questa autocritica personalissima: Quando si agita un vaglio, restano i rifiuti; così quando un uomo riflette, gli appaiono i suoi difetti. Scorriamo, dunque, un po’ il Vangelo per vedere quali sono, secondo Gesù, le manifestazioni principali dell’ipocrisia e se esse non si riscontrano, per caso, tutte quante, quale più quale meno, nella nostra vita.

Il primo caso è quello ascoltato nel brano odierno: ipocrita è chi trova continuamente da ridire sugli altri, a cominciare forse dall’amico o dall’amica più intimi, e non si pone mai la domanda se ciò che detesta negli altri la vanità, l’egoismo, l’avarizia, l’insincerità, la grettezza — non si trovano, in misura ancora maggiore, in lui stesso. Ipocrita — dice Gesù in un altro contesto — è chi impone agli altri fardelli morali gravissimi, chi pretende che gli altri non si lamentino, non si inquietino mai, che non avanzino mai rivendicazioni, che non dicano mai di essere stanchi, salvo poi a riconoscere, ogni momento, tutti questi diritti a se stessi (c£. Mt. 23, 4). Ipocrita — dice ancora Gesù — è chi paga la decima dei piccoli raccolti, ma non dà alcun peso alle cose veramente importanti della legge: la giustizia verso i poveri, la misericordia e la fedeltà (cf. Mt. 23, 23). Qui davvero ci scopriamo tutti quanti parenti stretti dei farisei. Quanti cristiani credono di essere a posto davanti a Dio, perché pagano la decima della menta e dell’aneto, cioè perché danno un’offerta, magari miserabile, al parroco che passa a benedire la casa, perché accendono ogni tanto una candela a sant’Antonio, perché finanziano un’opera pia, ma non si pongono mai il problema se sono giusti con la famiglia, con i propri dipendenti, se non divorano anch’essi le case delle vedove, imponendo canoni di affitto intollerabili, se esercitano davvero la misericordia con gli uomini e la fedeltà con Dio.

Sugli ipocriti, il Vangelo pronuncia la più terribile delle minacce: Hanno già ricevuto la loro ricompensa! (Mt 6, 2). Come dire: Dio non deve loro più nulla. Quando questo è atteggiamento cosciente e voluto (ma questo avviene raramente), esso è davvero un terribile peccato; è, in pratica, un ateismo, perché significa credere in un Dio che ha occhi ma non vede, ha orecchi ma non sente; è un dimenticare che il Dio biblico è un Dio vivente e santo che scruta i cuori e legge i pensieri prima che si formino nella mente.

La parola di Dio ci ha condotto attraverso una salutare autocritica; da essa deve sbocciare in noi un desiderio intenso di essere davvero «onesti con Dio», di camminare davanti a lui «in azzimi di sincerità e di verità» (cf. 1 Cor 5, 8). Quando, alla fine del «Padre nostro», diciamo oggi: «Liberaci dal male», è da questo male che dobbiamo chiedere la liberazione: dal male dell’ipocrisia.

Ma non è da noi che possiamo ottenere questo: Gesù è l’azzimo per eccellenza di sincerità e di verità: venendo in noi egli può renderci trasparenti nelle intenzioni e puri nel cuore; può fare di noi una nuova pasta; per questo, infatti, Cristo nostra Pasqua è stato immolato (1 Cor 5, 7).

Meditazione

Il paragone dell’albero e dei suoi frutti è un filo conduttore che attraversa le letture d’oggi, compreso il salmo responsoriale. E pure presente molte altre volte nella Bibbia, a cominciare dall’albero della vita e della morte (Gen 2,16s.; 3,1-24). In realtà, in esse è il cuore dell’uomo quello che trasforma l’albero «della conoscenza del bene e del male», di per sé fonte di vita, in un albero di morte. Nel vangelo d’oggi Gesù intreccia i due temi, per farci capire che solo chi ha un cuore buono può essere l’albero buono che produce frutti buoni.

È notevole l’insistenza di Gesù sul bisogno di puntare sull’interiorità dell’uomo, ossia sul suo cuore, e di superare il mero esteriorismo, tipico dei farisei, che egli spesso denuncia (Mt 5,20; 12,2-7; 15,1-20; 23,2-8 ecc.). Nel cuore, infatti, inteso biblicamente, si giocano, secondo lui, le decisioni più profonde dell’uomo, quelle che determinano l’orientamento radicale della vita. Se esso è profondamente radicato in Dio e nella sua parola, non può produrle che frutti buoni. Il cuore si converte così nella sorgente dalla quale sgorgano gli atteggiamenti, le parole e le azioni veramente ‘buoni’. Sant’Agostino aveva capito bene quest’orientamento evangelico quando scriveva: «Ama e fa’ ciò che vuoi». Da un cuore che ama sul serio, che vuole cioè veramente il bene, non può scaturire effettivamente che il bene.

«Là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore», gridò ai quattro venti Gesù nel suo discorso della montagna (Mt 6,21). Il suo cuore era certamente in Dio e nel suo gran de progetto d’amore a favore degli uomini. Perciò egli fu l’albero buono per eccellenza, che produsse i migliori frutti di vita per sé e per l’umanità intera. C’è da domandarci se anche il nostro cuore è dove era il suo e non altrove, nelle mille esteriorità della vita. Se facciamo nostro il suo stesso tesoro, certamente la nostra fatica non sarà vana, secondo l’augurio di Paolo (1 Cor 15,58), per ché produrremo gli stessi frutti che egli produsse.

Don Bosco commenta il Vangelo

VIII domenica del tempo ordinario

La Chiesa è un grande albero

Gesù disse loro anche una parabola: “Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo” (Lc 6,43-44).

Nel 1853 don Bosco pubblicò Il cattolico istruito nella sua religione che contiene diversi “Trattenimenti di un padre coi suoi figliuoli secondo i bisogni del tempo”.

Nel Trattenimento 19 prende l’immagine dell’albero per parlare della Chiesa e dei rami che se ne staccano. Comincia il padre al quale risponderà il figlio:

P. – Quando in una tempesta si rompe un ramoscello da un grande albero, si dirà che il ramoscello si è staccato dall’albero, o l’albero dal ramoscello? […] Separato il ramoscello, può essere che esso diventi albero, e che il grande albero cessi di essere tale per la sola perdita di uno degli innumerevoli suoi ramoscelli?

F. – Nemmeno questo: l’albero sarà sempre albero, e non cesserà di essere tale per la perdita di uno dei suoi ramoscelli.

P. – Comprendete che cosa sia questo grande albero, e questo piccolo ramoscello?

F. – Sì, sì, capisco: questo grande albero, ce lo avete già detto, questo grande albero è la Chiesa Cattolica; il ramoscello sono [quelli] che si separarono dal vero albero della vita che è Gesù Cristo.

P. – Appunto così. La Chiesa Romana, sola ed unica vera Chiesa di Gesù Cristo, è quel grande albero contro di cui sollevaronsi in ogni tempo le più furiose tempeste: ella tutto soffrì, e sempre si sostenne immobile senza variare. Sono ormai diciannove secoli che ella mostrasi visibile a tutti gli uomini del mondo (OE4 401).

Nell’opuscolo uscito nel 1866 con il titolo Chi è D. Ambrogio?! don Bosco presenta un vivace dialogo tra un teologo e un barbiere, in cui il teologo spiega al barbiere l’errore di don Ambrogio, un “prete disgraziato” che non può portare buoni frutti. A un certo momento il teologo risponde al barbiere che non capisce bene:

Teol. – Mi spiegherò con una similitudine: prendiamo a modo di esempio un albero. Esso ha, 1° la radice, 2° il fusto, 3° i branchi maggiori, 4° i branchi minori, 5° i ramoscelli: cosi è di S. Chiesa; essa ha 1° la radice che è Gesù Cristo capo invisibile, 2° il fusto che è il Papa, 3° i branchi maggiori attaccati al fusto, cioè i vescovi uniti al Papa, 4° i branchi minori, cioè i sacerdoti e specialmente i parroci, 5° i ramoscelli cioè i fedeli cristiani.

Barb. – Benissimo mi piace questo esempio, ma che cosa vuoi tu da ciò dedurre?

Teol. – Voglio dedurre che se tu o l’aria, od altra causa stacca un ramo dall’ albero, questo ramo non gode più il sugo dell’albero, non vive più della vita di esso, e non fa più i suoi frutti.

Teol. – E così è se un fedele od un sacerdote si stacca dalla dipendenza e dall’essere unito all’albero di S. Chiesa, esso non può più godere del sugo di santa Chiesa che vien da Gesù Cristo radice e capo invisibile, non può più viverne la vita, e fare i suoi frutti (OE17 252s).

Nel 1869, alla vigilia del concilio Vaticano I, don Bosco pubblicò La Chiesa Cattolica e la sua Gerarchia in cui racconta i meravigliosi esiti della predicazione degli apostoli che produsse nel tempo il magnifico albero della Chiesa cattolica:

Fondarono numerose chiese sulla faccia della terra; crearono vescovi, sacerdoti e altri sacri ministri, e considerando queste chiese come altrettante piante del giardino del Signore, non si contentarono di bagnarle e farle crescere col loro sudore, ma bensì col proprio sangue. Dopo la loro morte le chiese da loro fondate si accrebbero, si dilatarono, e così vennero unite nella medesima fede formando quel magnifico e grandiosissimo albero della chiesa cattolica, il quale avendo le sue radici in Roma s’innalza sublime e frondoso al Cielo, si stende sopra tutta la terra, raccogliendo sotto i suoi rami, sotto l’ombra sua benefica tutti i popoli della terra (OE21 249s).

(Morand Wirth)

Tra parentesi il lettore troverà i riferimenti principali dei testi citati nelle opere di o su don Bosco: – nei 38 volumi delle Opere edite di G. Bosco (OE1-38, a cura del Centro Studi Don Bosco dell’Università Pontificia Salesiana); – nei 19 volumi delle Memorie biografiche di don G. Bosco (MB1-19, a cura di G.B. Lemoyne, A. Amadei e E. Ceria); – nelle sue Memorie dell’Oratorio (MO, a cura di A. Giraudo); – nei 10 volumi del suo Epistolario (E1-10, a cura di F. Motto). La seconda cifra indica la pagina del volume.

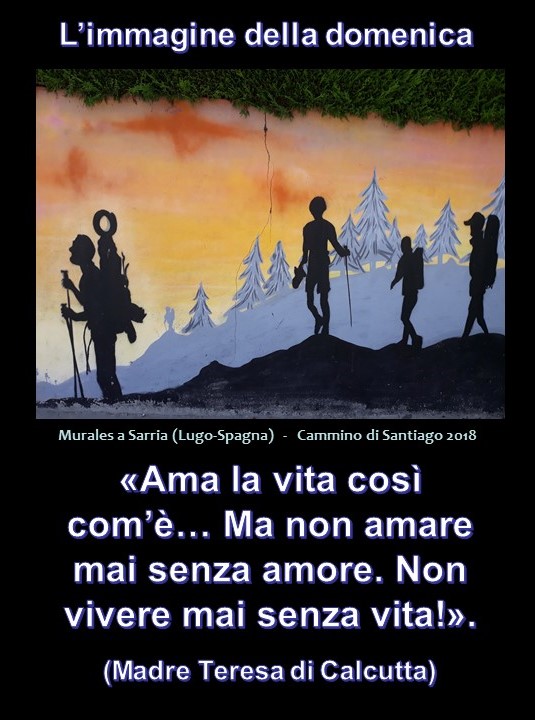

L’immagine della domenica

| Murales a Sarria (Lugo-Spagna) – Cammino di Santiago 2018 |

AMA LA VITA

Ama la vita così com’è…

Ma non amare mai senza amore.

Non vivere mai senza vita!

(Madre Teresa di Calcutta)

Preghiere e racconti

Assemblea nella falegnameria

Raccontano che nella falegnameria si ebbe una volta una strana assemblea. Fu una riunione di utensili (attrezzi) per risolvere le loro differenze. Il martello esercitò la presidenza, ma l’assemblea gli notificò che doveva rinunciare. La causa? Faceva troppo rumore! E, inoltre, passava il tempo battendo. – Il martello accettò la sua colpa, ma chiese che fosse anche espulsa la vite; disse che era necessario dare molti giri perché servisse per qualche cosa. – Davanti a questo attacco, la vite accettò anche, ma a sua volta chiese l’espulsione della lima. Fece vedere che era molto aspra e aveva sempre frizioni con gli altri. – E la lima fu d’accordo, a condizione che fosse espulso il metro che passava il tempo misurando gli altri come se lui fosse l’unico perfetto.

Stando così le cose entrò il falegname, si mise il grembiale e iniziò il suo lavoro. Utilizzò il martello, la lima, il metro e la vite. Finalmente, l’aspro legno iniziale diventò un bellissimo mobile.

Quando la falegnameria restò di nuovo vuota, l’assemblea riprese la deliberazione. Fu allora che prese la parola la sega e disse: “Signori, è rimasto chiaro che abbiamo difetti, ma il falegname lavora con le nostre qualità. È questo che ci fa preziosi. Dunque non dobbiamo pensare ai nostri punti cattivi e concentriamoci nell’utilità dei nostri punti buoni.”

L’assemblea trovò allora che il martello era forte, la vite univa e dava forza, la lima era speciale per affinare e limare le asprezze e osservarono che il metro era preciso ed esatto. Si sentirono tutti un’equipe capace di produrre mobili di qualità. Si sentirono orgogliosi delle loro fortezze e di lavorare insieme.

Correzione con amore

Il padre di Mardocheo – il futuro celebre rabbi di Lechowitz – si lamentava della pigrizia del figlio nello studio. In città giunse un santo rabbino. Il padre gli condusse Mardocheo perché lo correggesse. Il rabbino volle rimanere solo col ragazzo, lo strinse al cuore e se lo tenne a lungo affettuosamente vicino. Quando il padre ritornò, il rabbino gli disse: «Ho fatto a Mardocheo un po’ di morale; d’ora in poi la costanza non gli mancherà». Quando, ormai adulto e famoso, Mardocheo, divenuto rabbi di Lechowitz, raccontava questo episodio, diceva: «Ho imparato allora come si convertono gli uomini».

(Racconto ebraico)

Chi è carico di colpe non deve ergersi a giudice severo degli altri

Come si può constatare, Gesù non vieta in senso assoluto di giudicare: ci ordina però di togliere prima la trave dal nostro occhio, poi di correggere gli sbagli del nostro fratello. È evidente, infatti, che ognuno di noi conosce meglio le sue condizioni che quelle degli altri: è certo, inoltre, che ognuno di noi vede meglio le cose più grandi che quelle più piccole e ama più se stesso che il prossimo. Se per sollecitudine tu fai questo, abbi cura di te stesso, là dove è più visibile e più grande il peccato. Se invece tu trascuri te stesso, è evidente che tu giudichi tuo fratello non tanto perché egli ti stia a cuore, ma perché hai avversione per lui e vuoi disonorarlo.

Non solo non togli la trave che è nel tuo occhio, ma neppure riesci a vederla; mentre non solo vedi la pagliuzza nell’occhio del fratello, ma l’esamini e pretendi di togliergliela.

II Signore ordina insomma, con questo precetto, che chi è carico di colpe non deve ergersi a giudice severo degli altri, soprattutto quando le colpe di costoro sono trascurabili. Non è che vieti genericamente di giudicare e di correggere, ma ci proibisce di trascurare le nostre colpe e di balzar su ad accusare con rigore gli altri. Agire così non può che aumentare la nostra malvagità, rendendoci doppiamente colpevoli. Chi per abitudine trascura le proprie colpe, benché siano grandi, e si preoccupa, invece, di ricercare e di sindacare con asprezza quelle degli altri, anche se sono piccole e lievi, si danneggia in due modi: prima perché trascura e minimizza i propri peccati, poi perché attira inimicizia e odio su tutti con i suoi giudizi insolenti, e ogni giorno diventa sempre più disumano e crudele.

(Giovanni Crisostomo, Omelie sul vangelo di Matteo XXIII, 2ss.).

Con grande misericordia e discrezione

Quelli cui è stata affidata la guida di molti con la loro mediazione devono far progredire i più deboli nel cammino di assimilazione a Cristo, come dice il beato Paolo: «Fatevi miei imitatori, come anch’io lo sono di Cristo» (1 Cor 1,1). Conviene dunque che essi per primi diventino un esempio perfetto praticando quella misura di umiltà che ci è stata consegnata dal Signore nostro Gesù Cristo. Egli dice infatti: «Imparate da me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29). La mitezza nell’agire e l’umiltà di cuore siano quindi i caratteri propri di chi presiede la comunità. Se infatti il Signore non si è vergognato di servire i suoi servi, ma ha acconsentito a farsi servo della terra e del fango, che egli stesso ha plasmato e cui ha dato forma umana – dice infatti: «Io sono in mezzo a voi come colui che serve» (Lc 22,27) – che cosa non dovremo fare noi per i nostri simili prima di crederci giunti a imitarlo? Questa è dunque la prima qualità che deve possedere in così grande misura chi presiede. Sia inoltre misericordioso e sopporti pazientemente quelli che mancano al loro dovere per inesperienza, non passi sotto silenzio i peccati ma sopporti con mitezza chi si comporta come un bambino e gli offra le sue cure con grande misericordia e discrezione. Dev’essere infatti capace di trovare il modo appropriato per curare ogni passione, senza rimproverare con arroganza, ma ammonendo e correggendo con mitezza, come sta scritto (cfr. 2Tm 2,25); sia attento all’oggi, previdente per il domani, capace di lottare con i forti e di portare le infermità dei deboli, di fare e dire ogni cosa per guidare alla perfezione quanti vivono con lui.

(BASILIO DI CESAREA, Regole diffuse 43,1-2, in ID., Le regole, Bose, 1993, pp. 192-193).

Un perdonato in mezzo ad altri perdonati

Il Signore è luce, e questo sarà per noi un mezzo impareggiabile per un più intimo incontro con lui. Una cosa è sicura ed è che l’amore di Dio mette il nostro cuore a dura prova. Perché il nostro cuore diventi capace di questo amore, è necessario che sia incessantemente convertito da Cristo. Durante tale conversione, forse fino al temine della nostra vita, dovremo soffrire ora per grettezze, ora per parzialità, ora per errori del nostro amore.

E tenero è il cuore capace di misericordia per tutti gli uomini, compresi noi stessi. La tenerezza ‘battezzata’ resta tenerezza e diventa misericordia. Gesù è interamente questa tenerezza: è la tenerezza per tutto ciò che è bello e buono, perché creazione di Dio; ma, ai tempi stesso, è misericordia, un cuore cioè che conosce la miseria degli splendori creati…, malati di peccato, devastati dal male. Bisogna che non si abbia mai da rimproverare a sé una fermezza che non sia come ‘raddoppiata da un vero calore del cuore e da un’esigente carità. Amiamoci gli uni gli altri nella nostra povertà, nei nostri limiti: essi sono il segno visibile delle misericordie di Dio su di noi. Questa è la fede in spirito e verità. Pensiamo che noi siamo tutti dei poveri e che il Signore ama i poveri, e che noi amiamo proprio lui nei poveri. Per essere vera, questa sensazione interiore della nostra miseria e della misericordia onnipotente, deve essere accompagnata dalla disposizione esteriore di persone che sono largamente perdonate, anche se, un giorno o l’altro, è loro chiesto di essere un pochettino dei ‘perdonanti’. È assumere davanti agli altri l’atteggiamento che assumiamo davanti a Dio. E ciò semplicemente perché noi non siamo altro tra di noi che un peccatore davanti ad altri peccatori, un perdonato in mezzo ad altri perdonati.

(M. Delbrél, Indivisibile amore, Casale Monferrato, 1994,100-102).

Correzione fraterna

Ciascuno deve rispondere del fratello, ciascuno è custode del fratello. Un’espressione tipica di questa corresponsabilità è data appunto dalla correzione fraterna. A proposito della quale sarà opportuno fare alcune precisazioni fondamentali:

1. Essere custode non significa comportarsi da spia o poliziotto dell’altro.

2. “Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te…”. Bisogna accertare la colpa, prima di tutto. E vedere di che colpa si tratta. Il fratello non pecca contro di te se non ha le tue stesse idee, non condivide le tue simpatie o antipatie, non si arruola per le tue cause. Il fratello non va ripreso per la colpa di non essere a tua immagine e somiglianza, a portare in giro la “sua” faccia, che non coincide con la tua.

Attenti, perciò, a non confondere il peccato con il diverso. A non definire “male” ciò che semplicemente non rientra nei nostri gusti e nei nostri schemi. Attenti, soprattutto, a non intervenire continuamente per delle sciocchezze, per delle cose assolutamente marginali. Certe persone religiose pare possiedano l’arte di “asfissiare”, più che liberare, aiutare, promuovere.

3. La procedura indicata da Matteo (Mt 18,15-20) non va confusa con un processo. Si tratta piuttosto di una mano tesa ostinatamente ma con delicatezza estrema verso l’altro che minaccia di allontanarsi, di separarsi. E non è detto che le fasi debbano essere rigidamente tre. Possono e devono essere molte di più, con tutte le iniziative suggerite dalla fantasia e dal cuore che non si arrende mai, malgrado i ripetuti insuccessi.

4. Prima ancora di far capire al fratello che ha sbagliato, occorre dimostrargli e convincerlo che è amato, nonostante tutto. La carità, la pazienza, la misericordia, la sensibilità, sono la luce indispensabile attraverso la quale il deviante può scoprire il proprio errore di rotta. Più che richiamano all’ordine, occorre richiamarlo a lasciarsi amare.

5. La correzione fraterna implica, oltre che la carità, anche l’umiltà. Umiltà che si traduce nell’abbandono di qualsiasi atteggiamento di superiorità. Il peccatore deve comprendere che chi lo ammonisce è peccatore quanto e più di lui, uno che condivide la sua stessa fragilità e miseria. Non: «Guarda che cosa hai fatto!», ma: «Guarda che cosa siamo capaci di fare…».

6. Il metodo più efficace per far capire l’errore, non è l’impiego delle parole e delle dimostrazioni teoriche o le citazioni di un codice, ma l’illustrazione pratica, personale, della virtù dimenticata, del valore disatteso, dell’ideale calpestato. Meglio sempre gli “annunci” che le “denunce”. Anche perché le denunce possono essere sospette per il fatto stesso che non costano niente. Sovente parliamo e gridiamo troppo, perché la nostra condotta non è abbastanza eloquente. Siamo predicatori implacabili e moralisti insopportabili perché la santità della nostra vita non è tale da costituire una silenziosa condanna di certi difetti e deviazioni. Si può insegnare in maniera efficace anche col silenzio. Sempre che la vita parli, naturalmente.

7. I ruoli non sono mai definiti, ma risultano intercambiabili. Per cui non ti è consentito rivendicare il dovere di criticare l’altro, se non gli concedi il diritto di criticare, a sua volta, i tuoi comportamenti poco corretti.

8. La scomunica e l’esclusione, più che un elemento punitivo, devono costituire un motivo di riflessione e uno stimolo alla conversione. Devono avere una funzione pedagogica, non vendicativa. Non è tanto la comunità che decreta l’esclusione, quanto il fratello, peccatore ostinato, che si pone automaticamente, e pervicacemente, in stato di separazione, fuori dalla comunione. E lui che si scomunica. La comunità non fa altro che prendere atto, dolorosamente. Si tratta, perciò, di «aiutare il fratello a prendere coscienza del suo stato di separazione, perché possa, di conseguenza, ravvedersi. Lo scopo è quello di creare nel peccatore uno stato di disagio, perché è proprio in una situazione di disagio che spesso Dio si inserisce e spinge al ritorno» (B. Maggioni). Illuminante, a questo proposito, risulta la cosiddetta “parabola del figliol prodigo”. Comunque, la comunità non deve mai alzare il ponte levatoio. Deve sempre tenere la porta aperta, la luce accesa. Una comunità si rivela cristiana quando non si rassegna alla perdita definitiva di un membro, ma si dimostra sempre pronta ad accogliere, perdonare, riconciliare. E fa tutti i passi possibili e impossibili perché avvenga il ritorno atteso. E ci dovrebbe sempre essere aria di festa, non musi lunghi, quando il fratello, lo sbandato, ricompare all’orizzonte. Teniamo pronta la musica, la tavola imbandita, non i rimbrotti, le accuse.

Tutti siamo al sicuro soltanto quando nessuno è fuori.

9. …E anche quando l’altro si pone fuori dalla comunità, si autoesclude, non per questo hai esaurito il tuo compito. Gli “devi” ancora più amore.

(A. Pronzato, “Tu solo hai parole. Incontri con Gesù nei vangeli”, vol. III, Torino, Gribaudi, 264-269).

Correzione fraterna: la correzione evangelica

Quando vuoi ammonire qualcuno alle cose belle, prima da’ ristoro al suo corpo e onoralo con una parola colma di amore. Non c’è nulla che renda modesto un uomo e lo persuada a convertirsi dalle cose cattive a quelle buone, come il bene corporale e l’onore dimostratogli da qualcuno.

Un secondo strumento di persuasione è lo sforzo di un uomo a essere lui stesso uno spettacolo lodevole. Colui che ha ottenuto di possedere se stesso per mezzo della preghiera e della vigilanza, potrà facilmente avvicinare il suo compagno alla vita, anche senza la fatica delle parole o l’ammonizione esplicita. Colui che prende le difese dell’oppresso, trova un difensore nel suo Creatore. Colui che presta il suo braccio per aiutare il suo prossimo, riceve il braccio di Dio per lui. Colui che accusa suo fratello per i suoi mali, troverà Dio come suo accusatore. Colui che raddrizza suo fratello nel segreto di una stanza, cura il suo male; ma colui che lo accusa nell’assemblea, rinsalda le sue ferite.

Colui che cura suo fratello in privato, rivela la forza del suo amore; ma colui che lo espone all’occhio dei suoi compagni, fa conoscere la forza della sua propria invidia. L’amico che cura nel segreto, è un medico sapiente; ma colui che cura all’occhio di molti, in verità è uno che ingiuria. Il segno della misericordia è il perdono di qualsiasi offesa, e il segno di una cattiva intelligenza è che si mutino le parole rivolte al peccatore. Colui che accosta la medicina alla correzione, corregge con amore, ma colui che cerca la vendetta è vuoto di amore. Dio corregge nell’amore e non per amore di vendetta. Non sia mai! Perché egli cerca di guarire la sua immagine e non conserva la sua collera. Se sei adirato contro qualcuno, o ardi di zelo a motivo della fede o a motivo delle sue opere cattive, o lo accusi o lo ammonisci, vigila sulla tua anima, perché tutti abbiamo nei cieli un giudice giusto.

Se infatti tu hai pietà e cerchi di convertirlo alla verità, soffrirai sofferenza a causa sua. Con lacrime e con amore gli dirai una o due parole, senza ardere d’ira contro di lui, allontanando da te i segni dell’inimicizia.

L’amore non sa adirarsi, non si irrita, non rimprovera con passione. Il segno dell’amore e della conoscenza è una profonda umiltà che proviene dall’intelligenza dell’intimo. Guarda di non essere dominato dalla passione di coloro che sono ammalati del desiderio di correggere gli altri e che da se stessi vogliono essere i censori e i correttori di tutte le infermità degli uomini. Questa è una dura passione …

In verità, è meglio per te trovarti a cadere nella lussuria, piuttosto che in questa malattia.

(ISACCO DI NINIVE, Un umile speranza, Magnano, Qiqajon, 1999, 198 -200).

L’uomo semplice e retto, timorato di Dio

C’è un genere di semplicità che meglio sarebbe chiamare ignoranza. Essa consiste nel non sapere neppure che cosa sia rettitudine. Molti abbandonano l’innocenza della vera semplicità, proprio perché non sanno elevarsi alla virtù e all’onestà. Poiché sono privi della vera prudenza che consiste nella vita buona, la loro semplicità non sarà mai sinonimo di innocenza.

Perciò Paolo ammonisce i discepoli: «Voglio che siate saggi nel bene e immuni dal male» (Rm 10, 19). E soggiunge: «Non comportatevi da bambini nei giudizi; siate come bambini quanto a malizia (1 Cor 14, 20).

Per questo anche la stessa Verità ingiunge ai discepoli: «Siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe» (Mt 10, 16). Ha unito necessariamente l’una e l’altra cosa nel suo ammonimento, in modo che l’astuzia del serpente ammaestri la semplicità della colomba, e la semplicità della colomba moderi l’astuzia del serpente.

Per questo lo Spirito Santo ha manifestato la sua presenza agli uomini sotto forma non soltanto di colomba, ma anche di fuoco. Nella colomba viene indicata la semplicità, nel fuoco l’entusiasmo per il bene. Si mostra nella forma di colomba e nel fuoco perché quanti sono ricolmi di lui, praticano una forma tale di mitezza e di semplicità da infiammarsi d’entusiasmo per le cose sante e belle e di odio per il male.

«Uomo integro e retto, temeva Dio ed era alieno dal male» (Gb 1, 1). Chiunque tende alla patria eterna vive indubbiamente con semplicità e rettitudine: è semplice cioè nell’operare, retto nella fede; semplice nel bene materiale che compie, retto nei beni spirituali che percepisce nel suo intimo. Vi sono infatti certuni che non sono semplici nel bene che fanno, poiché ricercano in esso non la ricompensa all’interno, ma il plauso all’esterno. Perciò ha detto bene un sapiente: «Guai al peccatore che cammina su due strade!» (Sir 2,12). Ora il peccatore cammina su due strade, quando compie quello che è di Dio, ma desidera e cerca quello che è del mondo.

Bene anche è detto: «Temeva Dio ed era alieno dal male»; perché la santa Chiesa degli eletti intraprende nel timore le strade della sua semplicità e rettitudine, ma le conduce a termine nella carità. Uno si allontana completamente dal male, quando per amore di Dio comincia a non voler più peccare. Se invece fa ancora il bene per timore, non si è del tutto allontanato dal male; e pecca per questo, perché sarebbe disposto a peccare, se lo potesse fare impunemente.

Perciò quando si dice che Giobbe teme Dio, giustamente è detto anche che si teneva lontano dal male, poiché mentre la carità sostituisce il timore, la colpa che viene abbandonata dalla coscienza, viene pure calpestata dal proposito della volontà.

(Dal «Commento al libro di Giobbe» di san Gregorio Magno, papa: Lib. 1, 2. 36; PL 75, 529-530. 543-544).

Preghiera

Grande è il tuo amore, o Dio!

Tu vuoi aver bisogno di uomini

per farti conoscere agli uomini,

e così leghi la tua azione e la tua parola divine

all’agire e al parlare di persone

né perfette né migliori degli altri.

Grande è il tuo amore, o Dio!

Non hai timore della nostra fragilità

e neppure del nostro peccato: l’hai fatto tuo,

perché fosse nostra la tua vita

che guarisce ogni male.

Grande è il tuo amore, o Dio!

Ancora rinnovi la tua alleanza

grazie a chi tra noi spezza il Pane di vita,

a chi pronuncia le parole del perdono,

a chi fa risuonare annunci di vangelo,

a chi si fa servo dei fratelli,

testimoni del tuo amore infinito

che rendono visibile il Regno.

Ti preghiamo, o Dio: fa’ che queste persone

non vengano mai meno!

23 febbraio – 2 marzo

23. (S. Policarpo) – “Discepolo dell’apostolo san Giovanni e vescovo di Smirne, fu condannato ad essere bruciato vivo, rendendo così una gloriosa testimonianza alla divinità di Gesù Cristo” (OE1 221).

24. Durante la quaresima bisogna “far digiunare la lingua, con proibirle ogni parola che possa dare scandalo, astenendovi sempre dal dire motti pungenti contro qualche compagno, rifuggendo dal parlare male di chicchessia” (MB12 143).

25. (SS. LUIGI VERSIGLIA E CALLISTO CARAVARIO) – Martiri vuol dire “testimoni, perché davano la loro vita per testificare in mezzo ai tormenti la divinità della religione di Gesù Cristo” (OE7 111).

26. “Non contentatevi di amare i vostri compagni colle sole parole; aiutateli con ogni sorta di servizi quanto potete. È carità ancora il condiscendere alle oneste domande dei fratelli; ma il miglior atto di carità è l’aver zelo del bene spirituale del prossimo” (OE29 234).

27. (S. Gregorio di Narek) – “Fedeli alle disposizioni del Cielo [gli Apostoli] andarono a portar la luce del Vangelo alle regioni da tanti secoli immerse nelle tenebre della cieca idolatria. […] San Bartolomeo [annunziò Gesù Cristo] nella grand’Armenia” (OE1 204s).

28. “Allora vidi una stupenda ed alta chiesa. Un’orchestra, una musica strumentale e vocale mi invitavano a cantar messa. Nell’interno di quella chiesa era una fascia bianca, in cui a caratteri cubitali era scritto: Hic domus mea, inde gloria mea” (MO 135).

29. “Siccome la manna ogni giorno servì di cibo corporale agli ebrei in tutto il tempo che vissero nel deserto, finché furono con-dotti nella terra promessa, così la santa comunione dovrebbe essere il nostro conforto, il cibo quotidiano nei pericoli di questo mondo per guidarci alla vera terra pro-messa del paradiso” (OE13 20).

Marzo

1. “Prete nel secolo, prete nella religione, prete nelle missioni estere sono i tre campi in cui gli evangelici operai sono chiamati a lavorare ed a promuovere la gloria di Dio” (E6 394s).

2. “Andai alle catacombe, andai al Colosseo santificato dal sangue di tanti martiri, e non mi ricordo di aver altra volta pianto con tanta consolazione del mio cuore. Sì, ho proprio pianto!” (OE18 318).

(Morand Wirth)

* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.

– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.

—

– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia,Milano, Vita e Pensiero, 2012.

– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.

– M. FERRARI, «Oggi di è adempiuta questa scrittura». Avvento, Tempo di Natale e Tempo ordinario (prima parte), Milano, Vita e Pensiero, 2012.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.

– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.

—

– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.