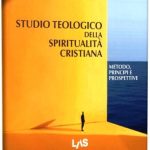

Novità editoriale: Studio teologico della spiritualità cristiana – Jesús Manuel García Gutiérrez

Jesús Manuel García Gutiérrez

Docente della Facoltà di Teologia

La presente proposta metodologica, fedele al solco tracciato dalla storia della letteratura teologico-spirituale, si colloca decisamente nell’ambito della teologia della vita cristiana, in dialogo intra e interdisciplinare con le scienze umane per dare un nuovo impulso all’attività evangelizzatrice di una “Chiesa in uscita” capace di abbracciare l’intera esistenza umana.

Lo stile di presentazione è correlato al pubblico di riferimento del presente volume: studenti e docenti interessati allo studio delle fonti della spiritualità cristiana. Ai primi cinque capitoli, che affrontano in modo ragionato la questione metodologica, seguono altri quattro che approfondiscono questioni specifiche: il rapporto tra santità e spiritualità; la lettura dei testi spirituali; il profilo del teologo della spiritualità e le prospettive della spiritualità. Le appendici conclusive sono strumenti pratici che concretizzano ciò su cui precedentemente si è ragionato.

SOMMARIO

PREFAZIONE

INTRODUZIONE

Capitolo primo

DELIMITAZIONE DEL CAMPO DI STUDIO ED EVOLUZIONE DEL METODO

Capitolo secondo

ASSI PORTANTI CHE EMERGONO DAL PERCORSO EVOLUTIVO DEL METODO

Capitolo terzo

LIVELLI DI COMPRENSIONE DEL METODO TEOLOGICO ESPERIENZIALE

Capitolo quarto

TAPPE DEL METODO TEOLOGICO ESPERIENZIALE

Capitolo quinto

APPLICAZIONE DEL METODO TEOLOGICO ESPERIENZIALE AL VISSUTO DI SANTITÀ

Capitolo sesto

COME LEGGERE I TESTI SPIRITUALI: PRINCIPI METODOLOGICI ED ERMENEUTICI

Capitolo settimo

STUDIO TEOLOGICO DELLA SPIRITUALITÀ E VISSUTO DI SANTITÀ

Capitolo ottavo

PROFILO DEL TEOLOGO DELLA SPIRITUALITÀ

Capitolo nono

PROSPETTIVE DELLO STUDIO TEOLOGICO DELLA SPIRITUALITÀ

APPENDICI

Appendice prima

ABBREVIAZIONI E SIGLE PIÙ UTILIZZATE NELLO STUDIO TEOLOGICO DELLA SPIRITUALITÀ

Appendice seconda

PRESENTAZIONE DEL PIANO DI LAVORO DI UNA TESI DI LICENZA IN TEOLOGIA SPIRITUALE

Appendice terza

MODELLO DI PRESENTAZIONE DI UNA PAGINA DELLA TESI

Appendice quarta

TIPOLOGIA DI PRESENTAZIONE CORRETTA DELLA BIBLIOGRAFIA DI UN LAVORO SCIENTIFICO

Appendice quinta

RATIO DI UN CORSO DI TEOLOGIA SPIRITUALE

Appendice sesta

GLOSSARIO

INDICE

Global RE© June-July-August 2023

Condividiamo un bollettino che annuncia le novità bibliografiche sugli IR e gli Studi Religiosi dei 5 continenti.

June – July – August 2023 ● vol. 2, issue 3 , pages 1 36

An International Bibliographic Bulletin on Religious Education & Religious Studies around the World

SCARICA IL NUMERO PER LA CONSULTA

Global RE 2023_3

Istantanee della presentazione del volume: “Fare Catechesi in Italia”

Venerdì 19 maggio 2023 alle ore 15:30 presso l’aula della Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale dell’Università Pontificia Salesiana si è tenuta la presentazione del volume a cura dell’Istituto di catechetica.

Il volume offre un percorso per la formazione dei catechisti di oggi in Italia, sviluppata in sette parti.

– La prima parte delinea l’orizzonte e presenta le coordinate della cultura oggi in Italia, anche religiosa e pastorale.

– La seconda parte presenta il focus specifico della catechesi. Si entra in merito al linguaggio e ai linguaggi, al contenuto e al metodo della catechesi, richiamando il rapporto tra pedagogia di Dio e pedagogia umana, l’impianto narrativo, dialogico e linguistico, la cultura digitale, la funzione dei catechismi e dei testi scritti e multimendiali.

– La terza parte si sofferma sul punto determinante e centrale dell’identità e della formazione dei catechisti.

– La quarta parte approfondisce la visione della catechesi come processo. Sono presentate le fasi e le dinamiche del kerigma e del “primo annuncio”, della catechesi di iniziazione e delle forme di ripresa iniziatica da parte di giovani e adulti, della catechesi permanente con gli adulti, della catechesi familiare e “intergenerazionale”.

– La quinta parte considera la catechesi in contesto, in modo particolare nella Chiesa locale.

– La sesta parte, a confine, tratta dell’Insegnamento della Religione Cattolica che rientra nell’ambito del “patto educativo” con e per le nuove generazioni.

– La settima parte propone una veduta panoramica sulla scienza catechetica sia nella sua caratterizzazione epistemologica, sia in quella formativa.

È delineata, infine, la proposta formativa dell’ICa che cura questo volume, e di altri Centri presenti in Italia.

Istantanee:

Auguriamo buone vacanze ai nostri lettori

La Redazione augura a tutti i suoi lettori un periodo di sano riposo ricco di esperienze vivificanti e interessanti.

Le pubblicazioni riprenderanno da settembre pv.

Condividiamo un video promozionale del volume “Fare catechesi in Italia”:

Don Angel Fernandez Artime. Rettor Maggiore dei Salesiani. Gran cancelliere dell’Università Pontificia Salesiana. Nominato Cardinale da Sua Santità papa Francesco

“Lisbona vi accoglie con tutto il cuore”, dice il cardinale alla Gmg

Molti dei gruppi sono stati ritardati dal traffico nella capitale portoghese e sono arrivati in ritardo per la messa. Sotto un cielo nuvoloso ma ancora estivo, i giovani si sono riuniti per la prima volta in un’atmosfera amichevole dove si sono mescolate oltre 200 nazionalità: un record per una GMG .

Al suono di una potente orchestra e di un coro, decine di sacerdoti e vescovi hanno preso posto sul palco costruito per l’occasione, sul quale era stato collocato un altare. Alla vigilia dell’arrivo di papa Francesco a Lisbona, il cardinale Clemente, 75 anni, ha presieduto la messa e ha accolto i 354.000 giovani iscritti ufficialmente nella sua veste di arcivescovo della città.

Nell’omelia il Patriarca di Lisbona ha ripreso il tema della Gmg di quest’anno: “Maria si alzò e partì in fretta”. “Anche voi siete partiti. Per molti è stato un viaggio difficile per la distanza, i collegamenti e i costi che il viaggio richiedeva”, ha riconosciuto, sottolineando la solidarietà che ha permesso ad alcuni pellegrini di raggiungere il Portogallo.

A questi giovani nati nell’era digitale ha spiegato che il virtuale «ci tiene seduti». “Al contrario, la realtà consiste nell’andare incontro agli altri e al mondo così com’è, per ammirarlo e migliorarlo”, ha insistito.

Il Patriarca ha parlato anche della “urgente necessità di annunciare” il messaggio cristiano. Ma «un’urgenza serena e senza calpestio», ha aggiunto. Infine, il cardinale Clemente ha usato l’esempio del saluto di Maria alla cugina Elisabetta nel Vangelo per insegnare ai giovani. “Impariamo da Maria a salutare ogni persona. Mettiamola in pratica intensamente durante questa Giornata Mondiale della Gioventù”, ha raccomandato, sostenendo che “il mondo nuovo comincia nella novità di ogni incontro e nella sincerità del saluto che ci scambiamo”.

La messa si è conclusa con la sigla ufficiale della Gmg di Lisbona, “Há Pressa no Ar” (“C’è fretta nell’aria”), ripresa dalle migliaia di fedeli e dallo sventolamento di migliaia di bandiere.

Domani Papa Francesco arriverà a Lisbona alle 10 (ora locale). Prima saluterà i leader del Paese. Al termine della giornata incontrerà il clero per i vespri e l’omelia.